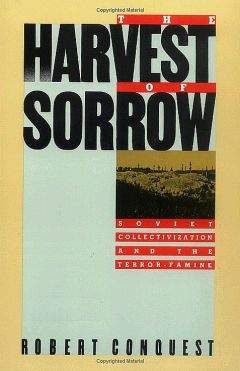

Роберт Конквест - Жатва скорби

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жатва скорби"

Описание и краткое содержание "Жатва скорби" читать бесплатно онлайн.

«…На сегодняшний день эта книга является единственным историческим отчетом о важнейшем периоде советского прошлого. Она отражает страшное время кровавой сталинской эпохи, тяжелейшее по числу своих жертв. В книге показано, как под тиранией Сталина и его приспешников было уничтожено все старое крестьянство, а вместе с ним вырублены и исторические корни русского, украинского и других народов. При отсутствии правдивой истории этих событий мне представляется важным, чтобы моя книга дошла до русского читателя…

…Утверждалось, что в 1932–1933 гг. не было голода, и разговоры о нем истолковывались как антисоветские выступления. И лишь несколько лет назад признали, что голод существовал, объясняя его саботажем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпретировалось как антисоветизм. Позднее, однако, признали: голод был спровоцирован политикой правительства. Но по-прежнему не признавалось, что таков был замысел Сталина и его окружения. И эта точка зрения квалифицировалась как антисоветская. Сегодня в СССР признают, что и это имело место, однако утверждения, что погибло больше четырех-пяти миллионов, считают антисоветскими… Все это важно отметить хотя бы для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском Союзе «антисоветские» оценки. «Нечеловеческая власть лжи», о которой говорил Б.Пастернак, начинает рушиться…»

Роберт Конквест, Стэнфорд, Калифорния, 1988 г.

или

3. Владеют средствами производства на сумму более чем 400 рублей и нанимают рабочую силу более чем 150 дней в году.

Следует напомнить всякому, для кого слово «кулак» ассоциируется с богатым эксплуататором крупного масштаба, что в 1927 году у самых преуспевающих крестьян было по две или три коровы и до 10 гектаров посевной площади на среднюю семью из семи человек[52]. Причем доходы на душу населения в самой богатой группе крестьян были лишь на 50–56 процентов выше доходов в самой бедной группе[53] .

Но если по доходам на душу населения разница была невелика, то зато в чисто производственной сфере – и это было важно! – кулаки, составлявшие всего 3–5 процентов крестьянских хозяйств, производили около 20 процентов всего зерна[54].

В эпоху «угара» НЭПа партия умиротворяла кулака экономически, но в политическом отношении она всегда подчеркивала, что необходимо крепить союз против него, союз пролетариата и беднейшего крестьянства[55]. Но, как ни трудно ей пришлось, когда она пыталась определить своего врага, то есть кулака, не легче ей было и при попытке понять, кто же такой ее союзник-бедняк.

Трудности начинались с определения даже самой, казалось бы, ясной экономической категории – «наемный сельскохозяйственный рабочий» (батрак). У большинства из них (63 процента) оказались собственные хозяйства, у некоторых скот (20 процентов), и часто нанимались они не на сезон или год, а лишь на короткую поденную работу – их, таким образом, было трудно отличать от соседней категории «крестьян-бедняков», которые точно так же могли время от времени наниматься на работы. Иногда же в «наймаки» шел вообще не сам крестьянин, а подрабатывал на стороне кто-то из членов его семьи…

Бывало, считали, что понятие «крестьянин-бедняк» включает в себя земледельца с небольшим участком земли и без лошади, иногда выполняющего работу за пределами своего хозяйства. Согласно другому определению бедняка, принадлежавшему Струмилину, ведущему экономисту при Сталине, у того имелось хозяйство, доходы от которого не превышали среднего заработка сельскохозяйственного работника. По другим определениям, у крестьянина-бедняка могла быть лошадь.

Но полная и законченная путаница начиналась тогда, когда теоретики пытались выделить «крестьян-середняков». Она усугублялась попытками поделить этих середняков на «слабых» и «состоятельных». Обычный критерий, с помощью которого их отличали от «бедняков» – это владение лошадью, хотя, как мы говорили, и он оставался предметом партийной полемики. А разделение между середняками и кулаками в большинстве определений основывалось лишь на том, что кулак, мол, использует труд наемных рабочих, и это именно превращает его в глазах партийных теоретиков в некое подобие капиталиста. Но середняки (и даже бедняки!) тоже в страду пользовались наемным трудом. В период борьбы с левой оппозицией Отдел пропаганды и агитации при Центральном Комитете прямо объявил, что «значительная доля в использовании наемного труда приходится на хозяйства середняков»[56]. Тогда придумали другие критерии – например размеры посевной площади в хозяйствах. Но часто бывало, что крупное хозяйство принадлежало большой семье безупречных середняков, а явный кулак, то есть более зажиточный крестьянин, засевал площади поменьше, зато сдавал в аренду сельскохозяйственную технику, спекулировал зерном и тому подобное[57]. Придумывался еще критерий, считавшийся «основным»: кулак за плату давал другим пользоваться своим инвентарем и тягловым скотом[58]. Но некоторые теоретики считали, что сдачу напрокат животных или инвентаря можно скорее отнести к товарным отношениям, чем к классовым[59].

Предпринимались попытки дать определение кулаку (как и середняку), исходя из количества его скота. Но тот, кто считался середняком, поскольку не использовал наемный труд и мало занимался торговлей, иногда (если у него была большая семья) держал трех коров или двух лошадей.

Представитель аграрной секции Коммунистической академии Крицман, выдвигая свою собственную сложную систему определений и подсчетов, заметил, что «наши статистические материалы, к сожалению, мало годятся для такого сравнительно тонкого исследования»[60]. А другой уважаемый советский экономист сообщил (правда, в книге, опубликованной посмертно в 1956 году), что у советских ученых вообще не имеется статистических данных, даже неполных или приблизительных, позволяющих оценить эволюцию в классовой структуре советской деревни ни по одному периоду![61] Западный исследователь насчитал в советской литературе четыре основных определения для каждой классовой категории в составе крестьянства. Эти определения регистрировались в 1925–1928 гг., а на деле их было гораздо больше. Причем как применявшиеся теоретиками критерии классовой дифференциации, так и результаты подсчетов численности «классов» почти постоянно были неодинаковыми[62].

Но даже если бы в распоряжении партии оказались самые точные классовые категории, все равно на простого крестьянина-бедняка особой ставки она сделать не могла. Только четвертая часть бедняков состояла, например, в государственном союзе сельскохозяйственных работников (хотя партийные наблюдатели и этот-то союз считали никуда не годным)[63].

К концу 1927 года только 14 тысяч (из общего числа в 2,75–3 миллиона) таких трудящихся-бедняков состояли членами коммунистической партии[64].

Пока сельскохозяйственный труженик-бедняк оставался в своей прослойке, он не чувствовал особой поддержки советского правительства. А как только начинал преуспевать, то сразу попадал в группу, к которой партия относилась с явным недоверием или даже враждебностью.

Если бедняки не повышали своего благосостояния, несмотря на официальные льготы, причитавшиеся их сословию, то их презирали даже местные партийные органы, даже партийные чиновники отказывались иметь с ними дело, считая таких мужиков просто пьяницами[65]. Советское периодическое издание по вопросам сельского хозяйства вложило в уста середняка такое мнение о бедняке: «Как можно чему-то учиться у бедного крестьянина, если он борща себе сварить не в состоянии?»[66]

Итак, экономическая помощь беднякам в деревне была для советской экономики либо бесполезной, так как увеличивала потребление бедняцкой семьи, либо социально вредной, если помогала им перейти в категорию середняков. Из множества официальных отчетов явствует также, что суммы, выделявшиеся для помощи крестьянам-беднякам, были явно недостаточными, и местные чиновники к тому же грели на них руки[67].

Вдобавок, к разочарованию партии более бедные крестьяне отнюдь не всегда относились с подобающей классовой ненавистью к более богатым. Крестьянские делегаты Пятого съезда Советов говорили, что провал государственных кредитных обществ подорвал коммунистические возможности обращаться к массам, тогда как кулак и подкулачник, помогая односельчанам с кредитом, задевают у тех самые чувствительные струны в душах[68].

Относительно середняка партия всегда прокламировала союз с ним против кулака, и это оставалось ее официальным, лозунгом на весь период больших перемен в реал-политике.(так в книге. – Д.Т.) Но истинное отношение к среднему крестьянству (да и к крестьянству вообще) колебалось у коммунистов между поощрением и подавлением. Влиятельные члены партии, к которым в то время примкнул Сталин, на самом деле испытывали к середняку скорее ненависть, тем большую, чем чаще им приходилось провозглашать лозунг союза с этим ненавистным середняком[69].

Эту ненависть можно, пожалуй, объяснить тем, что партийное разделение крестьян на категории строилось на заведомо неверном представлении о классовом характере крестьянства, и партия инстинктивно это чувствовала. Единственным социальным преимуществом бедняка являлось то, что его в первую очередь продвигали вверх по общественно-политической лестнице, например, в сельский совет. Но, попав туда, он проводил ту же линию, что и все остальные крестьяне. И в последующий период, при всех трудностях, связанных с хлебозаготовками и политикой цен, «бедняки вели себя точно так же, как другие производители»[70].

* * *

В политической и идеологической борьбе 20-х годов основной целью Сталина стало укрепление собственного, личного положения в партии с помощью системы назначений на ответственные посты своих людей. Эти назначения осуществлялись через руководимый им самим аппарат ЦК партии.

Так называемый актив власти в лице кадрового рабочего класса к тому времени в значительной мере (но, конечно, не полностью) превратился, с одной стороны, в организационную force majeure (высшую силу), а с другой – в чистейшую фикцию. Но существовал в стране параллельный ему источник силы: сама партия со всеми ее высокими должностями стала новой притягательной силой. Возникла партийная бюрократия, огромная группа людей, для которых власть и что с ней связано, в значительной степени вытеснили или исказили прежние идеалы. То, что Раковский характеризовал в те годы как «синдром автомобиля и гарема», превратилось на глазах в новый слой общества. Дело было не только в приходе в партию новых карьеристов, но в превращении и старых партийных кадров в новое социально-психологическое сословие – в правящую элиту. И это перерождение бывших революционеров далеко не всегда сопровождалось отказом от их безжалостных революционных мер. С одной стороны, надо было сохранить власть, и сохранить силой. С другой же – ленинская идеология по-прежнему оставалась движущей силой и в то же время легитимным основанием власти и новой правящей элиты.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жатва скорби"

Книги похожие на "Жатва скорби" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роберт Конквест - Жатва скорби"

Отзывы читателей о книге "Жатва скорби", комментарии и мнения людей о произведении.