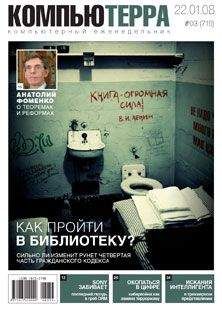

Компьютерра - Журнал "Компьютерра" №719

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Журнал "Компьютерра" №719"

Описание и краткое содержание "Журнал "Компьютерра" №719" читать бесплатно онлайн.

Вы, наверное, не допускаете возможности, что человеческое мышление удастся смоделировать на компьютере?

- Ой, не знаю. Это очень интересная проблема, и у нас на факультете есть известная кафедра теории интеллектуальных систем, которая пытается эти вопросы формализовать. Тут я боюсь прогнозировать, можно ли смоделировать хоть часть нашего мышления на компьютере, пусть даже на квантовом. Пропагандисты квантовых вычислений, кстати, надеются научиться моделировать интеллект. Не знаю. Тут я не специалист, но сомневаюсь, что это возможно. По крайней мере, маловероятно. Такой разговор выходит совсем уж за рамки математики - но у меня есть ощущение, что смоделировать мышление даже на квантовом компьютере не удастся.

Вы знаете книжки Роджера Пенроуза об этом? Он придерживается той же точки зрения.

- Когда-то я листал некоторые его работы, размышления замечательного математика на очень нестандартные и волнующие темы. Можно и Пуанкаре опять вспомнить в связи с этим. Видимо, каждый профессиональный математик рано или поздно начинает думать о вещах, выходящих за рамки конкретных теорем. О месте математики в мире, о своем месте в мире. Это естественно, это хорошо, это нужно. Только не всегда стоит публиковать такие размышления в научной периодике - они нужны прежде всего для себя самого.

Кто вам как ученый наиболее близок в современной науке?

- Трудно ответить, ведь кроме работ надо знать и личность ученого. Мне легче говорить о классиках, и я бы назвал Пуанкаре, мне всегда казалось, что я хорошо понимаю его мировоззрение и то, чего он хотел в науке. Я всегда привожу Пуанкаре в пример студентам как замечательного мыслителя, который не только великолепно работал в математике, но и смотрел на науку шире.

Можете ли вы назвать научные разочарования последних десятилетий? Часто появляются модные теории - вспомним теорию катастроф, например, - а потом вроде бы это кончается ничем.

- О теории катастроф действительно стали говорить гораздо меньше - но всегда опасно утверждать, что что-то окончательно отброшено. Мы прекрасно знаем, хотя бы на примере работ итальянской школы алгебраической геометрии, как много замечательных открытий XIX века были забыты, потом заново переоткрыты, и лишь тогда вспоминались те исходные работы. Подобных примеров много, так что я был бы очень осторожен, прежде чем ставить крест на том или ином направлении. Ушло, временно заморозилось - надо подождать.

Очень трудно, видимо, сказать, чем определяется судьба математических идей?

- Я когда-то размышлял на эту тему и понял, что есть вот какой эффект. Многие великие вещи в науке - в математике, в частности, - открывались независимо разными людьми и почти одновременно в разных местах. Классический пример - геометрия Лобачевского. Сначала ее разработал наш соотечественник Николай Лобачевский, спустя несколько лет - венгр Янош Больяи, а чуть раньше - немец Карл Фридрих Гаусс (хотя никаких записей не оставил). И таких случаев можно привести немало. В чем дело? Возникает ощущение - очень странное, выходящее, разумеется, за рамки математики, - что где-то вне нас есть некий банк идей. Он закрыт от нас. Однажды кто-то поднимает заслонку, и из этой сферы вырывается луч света, падающий на научное сообщество. Некий сигнал. Его почти никто не замечает. Но как любой сигнал, он как-то модулирован. Некоторые интеллекты настроены на эту частоту. Они неожиданно воспринимают этот сигнал - и у этих людей вспыхивает идея, примерно одна и та же. Такое ощущение, что эти заслонки, когда приходит время, поднимаются - и общество делает следующий прыжок. То есть от нас мало что зависит. Не только в математике - вообще в науке. Там, где важна роль озарения. Человек понял что-то - неожиданно. Как-то все у него в голове улеглось. Он видел хаос - и возникло понимание. Это очень краткий процесс, миг, - и мне кажется, что в этот миг какой-то сигнал извне до нас доходит. Кто подает его, я не знаю.

Пуанкаре, кажется, как раз что-то такое писал об озарении.

- Да, писал. Люди, размышляющие на эту тему, к этой идее в том или ином виде рано или поздно приходят.

А это имеет отношение к религиозному восприятию мира?

- Я лично религиозным себя не считаю. Верующие люди нечто похожее рассказывают про свои озарения, но я говорю о науке. О вещах совершенно конкретных - как та же геометрия Лобачевского.

Может быть, озарения тоже можно сделать предметом науки. Систематизировать совпадения, проследить какие-нибудь временные зависимости.

- Конечно! Было бы здорово, если б историки науки, историки математики исследовали этот вопрос. А то когда нам просто рассказывают, в каком году Гаусс открыл такую-то формулу, в каком году Эйлер доказал то-то и то-то - это важно, конечно, но бывает скучновато. Ну и кроме того, было бы интересно и полезно, для молодежи особенно, написать не только историю достижений, но и историю ошибок. Очень поучительно - как математики и физики ошибались.

Мне говорили, что вы отошли от занятий историей…

- Нет, когда есть время, я этим занимаюсь. Точнее, не историей, а хронологией. Тоже интересная тематика. Хорошая прикладная задача.

ГОЛУБЯТНЯ: Порядок жизни

Автор: Сергей Голубицкий

Перечитал первую часть "Порядка жизни" месяц спустя после написания и содрогнулся: теория систем повышения личной продуктивности (Personal Productivity System, PPS) выглядит страшнее самой жизни! Тем не менее концепция эта проще пареной репы, проблемы же возникают с ее практической реализацией, то есть программированием. Признаюсь, даже не догадывался, что PPS окажется для мастеров единиц и нулей столь крепким орешком, что 90% выдаваемого ими кода в самый базарный день тянет в лучшем случае на титул гомерического хлама.

Возьмем, к примеру, гипер-пупер-популярную в Соединенных Штатах программу PlanPlus For Windows XP, разработанную Agilix Labs и перекупленную компанией FranklinCovey. Читателю, осилившему допинг-дозу теории в предыдущей "Голубятне", последнее имя покажется знакомым, и не случайно. Тем, кто запамятовал или пропустил, напомню: Стивен Коуви популяризировал идею (чужую) мотивационного приоритета в тайм-менеджменте. На практике это проявилось в замене традиционной линейной модели (проект - задача), адаптированной в корпоративных системах управления проектами (прожект-менеджменте), триадой "многоуровневая иерархия задач + приоритезация задач + глобальная мотивация".

Подход Коуви (вернее, Питера Друкера, ибо Коуви лишь популяризировал этот подход в конце 80-х годов) пришелся по душе многомиллионной армии винтиков пиндосской цивилизации, что позволило доктору Коуви учредить контору Covey Leadership Center и хорошо заработать на продаже специальных бумажных блокнотиков и органайзеров, разлинованных и скомпонованных в строгом соответствии с нелинейной структурой его теории PPS. В мае 1997 года Стивен Коуви вдруг осознал, что за окном уже пятнадцать лет как свирепствует компьютерный век, и спешно объединил свой бизнес с компанией Franklin Quest. Новая компания, получившая имя FranklinCovey, стала позиционировать себя в роли глобального консультанта частных лиц и организаций в сфере эффективного тайм-менеджмента и попыталась перенести акцент с бумажных технологий на компьютерные.

Поскольку по жизни Стивен Коуви не программист, а "божий человек" - активист Церкви Последнего Дня Святых Иисуса Христа, интенсивный мормон, отец девяти детей и дед сорока семи внуков, а новый партнер (Franklin Quest) всю сознательную жизнь занимался налаживанием теплых корпоративных связей на уровне междусобойного общения и получения целевых заказов на "консультирование", "компьютерные технологии" пришлось дыбать на стороне. Сторона называлась Agilix Labs. Оплодотворенная неортодоксальными идеями PPS Коуви-Друкера, Agilix Labs и выдала на-гора продукт под названием PlanPlus.

Поначалу PlanPlus представлял собой надстройку (add-in) над MS Outlook, которая с пиетистическим настыром скрещивала прагматическую концепцию линейной PPS (To-Do’s + Appointments + Calendar) с романтическим подходом к повышению индивидуальной производительности за счет фирменных фич типа "заточки пилы" (шпаргалка для пропустивших предыдущее занятие: Sharpening the Saw - в теории Стивена Коуви представляет собой категорию действий, направленных не на достижение текущих целей, а на совершенствование личности - психологическое, образовательное, эмоциональное и т. п.).

PlanPlus в форме надстройки над Аутглюком можно смело удостоить титула самой чудовищной компьютерной программы за двадцать лет бытового софтостроения: окно предпросмотра, автоматически и без спроса загружающее все включенные в электронное письмо изображения; стартовая страница календаря, рассинхронизированная со своими кнопками; изменения, вносимые в заметки лишь для того, чтобы в следующее мгновение окончательно и бесповоротно исчезнуть в небытии, - всего лишь цветочки. Стоит установить любой другой add-in в Аутглюк, как PlanPlus абортирует в доктора Ватсона, радостно чирикая на прощание что-то насчет неспособности: Unable to cast object of type System._ComObject to type Outlook.AplicationClass.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Журнал "Компьютерра" №719"

Книги похожие на "Журнал "Компьютерра" №719" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Компьютерра - Журнал "Компьютерра" №719"

Отзывы читателей о книге "Журнал "Компьютерра" №719", комментарии и мнения людей о произведении.