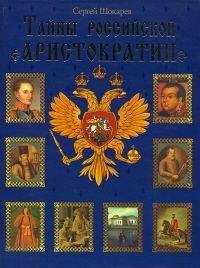

Сергей Шокарев - Тайны российской аристократии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тайны российской аристократии"

Описание и краткое содержание "Тайны российской аристократии" читать бесплатно онлайн.

Судьба российского дворянства, загадки его истории, величие подвигов и трагедия гибели в катастрофах XX столетия составляют предмет этой книги. Свое происхождение российское дворянство ведет от грозных викингов и славянских богатырей. Многие столетия дворяне стояли грудью на защите Отечества и гибли в боях за православную веру, великого государя и матушку-Русь. Дворянская культура даровала миру известных деятелей культуры и искусства. Осколки старой России к началу XXI века растворились в вечности. Ныне о тех временах и о тех людях осталась лишь память, воскресить которую помогут страницы этой книги.

Великий князь Василий Васильевич встал во главе войск и двинулся против татар. 7 июля 1445 г. в битве под Спасо-Евфимьевым монастырем русские потерпели сокрушительное поражение, а сам Василий II был ранен и попал в плен. В Москве воцарилось состояние близкое к панике – впервые со времен Батыева нашествия великий князь попал в плен к неверным. Дмитрий Шемяка попытался воспользоваться сложившейся ситуацией, но не успел: Василий II обещал татарам выплатить за себя огромный выкуп и был отпущен из плена. Великий князь вернулся в Москву в сопровождении 500 казанских князей. Татары получили «в кормление», т.е. в управление с правом сбора налогов русские города и волости. Чтобы расплатиться с ханом, Василий II обложил население новыми налогами. Среди князей, бояр и простого народа зрело недовольство великим князем, установившим засилье татар. Дмитрий Шемяка не стал терять время зря. Заключив союз с князьями Иваном Можайским и Борисом Тверским, Шемяка захватил Василия II в Троице-Сергиевом монастыре. В ночь с 13 на 14 февраля 1446 г. бывший великий князь был ослеплен и вскоре сослан на Углич. На московском престоле, казалось бы, прочно утвердился Дмитрий Шемяка.

В Казани были недовольны таким оборотом событий. 17 апреля 1446 г. татары напали на Углич и двинулись далее на север Руси. На помощь Василию II отправились младшие сыновья Улу-Мухаммеда Касим (Касым) и Якуб. В Ельне, на литовском рубеже, они повстречались с отрядом князя Василия Ярославича Боровского, который шел из Литвы также на выручку Василия II. Боровский князь, также как и несколько видных бояр Василия II, не захотел служить Дмитрию Шемяке и бежал за рубеж. В Литве сторонники великого князя объединились и пошли походом к Угличу. Встреча двух отрядов началась перестрелкой, но затем все выяснилось. Татары изъявили желание воевать за Василия II «за прежнее его добро и за его хлеб, много бо добра до нас было». Тем временем Дмитрий Шемяка был вынужден выпустить Василия II из заточения, и вскоре вокруг слепого князя объединились его сторонники. Войско двинулось к Москве, Шемяка бежал, а Василий II занял трон.

Нет сомнений, что татары, вспоминая «добро», которое получали от великого князя, имели в виду русские города и волости, данные им «в кормление». Подобная практика не была новшеством для великих князей московских. Знатные выходцы из соседних государств и княжеств получали от великого князя города и волости в удел и кормление. Великий князь московский Семен Гордый дал своему тестю смоленскому князю Федору Святославичу в удел Волок Ламский. В 1406 г. литовский князь Александр Нелюб выехал на Русь и получил от Василия I Переславль. В 1408 г. другой литовский князь Свидригайло Ольгердович получил Владимир, Переславль, Юрьев и другие города. Однако еще С. М. Соловьев отмечал, что массовые пожалования татар владениями и административными должностями были случаем небывалым, что и вызвало всеобщее возмущение. Восстановление на престоле Василия II привело к возвращению татар на Русь (в послании русских иерархов Дмитрию Шемяке от 29.12.1447 г. говорится, что как только Шемяка «управится… во всем чисто по крестному целованию» с Василием II, тот «татар из земли вон отошлет»), но, вероятно, объем пожалований был уже не таким. Касим и Якуб остались на Руси. В 1446 г. Касим и его татары стояли на русско-литовском порубежье, а к 1449 г. он получил в удел город Звенигород, ранее принадлежавший Юрию Звенигородскому и его сыновьям. В 1449 г. Касим выступил из Звенигорода на реку Пахру против татар хана Сеид-Ахмеда и разбил их. Еще раньше он участвовал в походе против Шемяки к Костроме. Участвовали Якуб и Касим в походе на Шемяку в 1450 г., а Якуб в 1452 г. ходил с великим княжичем Иваном против союзников Шемяки какшаров – жителей устюжской волости по р. Кокшеньге. В промежутке между 1452 и 1456 гг. Касим получил в удел вместо Звенигорода город Городец Мещерский, расположенный на левом берегу реки Оки, в 156 километрах к северо-востоку от Рязани. Так было положено начало Касимовскому ханству.

Город Городец Мещерский был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 г. Мещерский край, лесистый и болотистый в XII в., был заселен угро-финским племенем мещера. К XV в. местное население было сильно славянизировано, но еще сохраняло свою языковую и культурную самобытность. Как уже говорилось выше, Касим получил Городец в 1452–56 гг. Эту дату установил автор капитального труда «Исследование о касимовских царях и царевичах» востоковед Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов (1830–1904). Историк Казанского ханства М. Г. Худяков (1894–1936) считал, что утверждение Касима в Городце и возникновение Касимовского ханства были условиями договора Василия II с Улу-Мухаммедом в 1445 г. В Касимовском ханстве М. Г. Худяков видел «первую попытку ханов татарских вступить в непосредственное управление на русской земле в качестве удельных князей». С этим утверждением согласиться трудно. Во-первых, существуют показания источников, которые упустил М. Г. Худяков, свидетельствующие, что Касим до 1452 г. в Городце не правил. Во-вторых, деятельность Якуба, Касима и его сына Даньяра, т. е. первых владельцев Касимова, свидетельствует о том, что они несли военную службу у великого князя московского, а не просто управляли частью Русской земли.

Наиболее важным периодом в истории Касимовского ханства является промежуток с 1467 по 1552 г., когда московские князья активно опирались на Касимов в борьбе с Казанским ханством и в попытках установить свой протекторат над Казанью. Предвидел ли Василий II, что Городец станет опорой в противостоянии с Казанью? Несомненно, великий князь учитывал окраинное положение Городца и утвердил в нем Касима из военно-стратегических соображений. Преследовал ли Василий II политические цели – неясно. Мы не знаем условий, на которых Василий II «посадил» Касима в Городце; ясно только, что Касимовское ханство изначально существовало под вассалитетом Москвы, хотя взаимоотношения великого князя и «царевичей» были своеобразными. В «Царевичев городок», т.е. в Касимов, наряду с Ордой, Крымом, Казанью и Астраханью платился «выход» – дань, раскладывавшаяся между всеми русскими князьями. Впервые об этом упоминается в духовной (завещании) Ивана III (1504). Это обстоятельство побудило М. Г. Худякова утверждать, что Касимовское ханство – результат насильственного проникновения татар на Русь. Здесь можно привести два существенных возражения. Во-первых, в духовной Ивана III говорится о «выходе» не только в Касимов, но и о «выходе» «и в иные Цари и во Царевичи, которые будут у сына моего Василия в земле». Как будет видно в дальнейшем, при Василии III число татарских царевичей, выезжавших на русскую службу, возрастает, почти все они получают в уделы русские города, но это, наоборот, свидетельствует о слабости татарских ханств, а не об укреплении их власти над Россией. Во-вторых, выплата ордынского «выхода» была прекращена Иваном III в 1476 г., с тех пор в Большую Орду и Крым выплачивались только «поминки», размер которых был значительно меньше. Между тем эта формула сохранилась в духовной Ивана III, составленной около 1504 г. Вероятнее всего, выплата «выхода» татарским владетелям, даже вассалам московского государя, являлась традицией, восходящей ко времени реальной зависимости Москвы от Орды, которую в XV–XVI вв. никто не собирался нарушать. До 1547 г. существовало определенное своеобразие в сочетании титулатуры московского и касимовского государей. Первый звался великим князем; второй – царевичем или царем. Титул царя в представлении русских людей средневековья был выше великокняжеского. «Царями» называли византийских императоров и ордынских ханов (что и распространилось на их потомков – ханов касимовских). Русская дипломатия XVI в. выдержала упорную борьбу с польской за признание за Иваном IV царского титула. Тем не менее великие князья (до принятия Иваном IV царского титула в 1547 г.) спокойно относились к тому, что под их властью находится «царь городецкий», и не пытались переименовать касимовских ханов в князей. Другой существенной особенностью в положении Касимова была его подчиненность Посольскому приказу. Воеводы и другие лица, осуществлявшие во второй половине XVI – первой половине XVII в. (т. е. уже в период, предшествующий упадку ханства) надзор за касимовскими ханами, назначались из Посольского приказа.

Уже при преемнике Василия II, Иване III, Касиму было суждено выступить проводником русской политики в отношении Казани. В 1467 г. казанские князья призвали Касима на престол вместо хана Ибрагима (двоюродного брата Касима). С внушительным русским войском Касим двинулся к Казани, но на Волге был встречен армией Ибрагима и отступил. Вскоре после этого Касим скончался.

После смерти Касима престол в Городце занял его сын Даньяр (более верное написание – Даниал). Известно, что при вступлении на престол Даньяр принес шерть (присягу) Ивану III, в условия которой, несомненно, входили: обязательства не поддерживать отношений с недругами великого князя и верно нести военную службу. Царевич Даньяр, помимо «выхода» из Москвы, получал дань в Рязанской земле, пошлины и ясак (натуральную подать) с мусульман, мордвы и мещеры, жившей в Касимовском крае. Столица ханства впервые называется Касимовым в источниках в 1471 г. Наряду с этим, часто использовалось название Городец или Царевичев городок; татары также называли Касимов Ханкирман, что значит Царский город.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тайны российской аристократии"

Книги похожие на "Тайны российской аристократии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Шокарев - Тайны российской аристократии"

Отзывы читателей о книге "Тайны российской аристократии", комментарии и мнения людей о произведении.