Алексей Варламов - Григорий Распутин-Новый

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

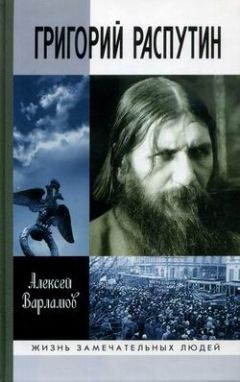

Описание книги "Григорий Распутин-Новый"

Описание и краткое содержание "Григорий Распутин-Новый" читать бесплатно онлайн.

Книга известного писателя Алексея Варламова «Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной из самых загадочных и скандальных фигур русской истории. Распутин – ключ к пониманию того, что произошло с Россией в начале XX века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был против него? Как складывались его отношения с Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в «сибирском страннике» писателей и философов серебряного века – Розанова, Бердяева, Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна? Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации «оклеветанного старца», а другие против этого восстают? На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в котором использованы огромный исторический материал, новые документы, исследования и недавно открытые свидетельства современников той трагической эпохи.

Об отношении Распутина к имяславцам известно также из письменных показаний С. П. Белецкого: «На одном из ближайших обедов у кн. Андроникова с Распутиным я навел разговор на тему об имябожцах и восстановил в воспоминании Распутина некоторые тяжелые картины гонений на них в связи с поездкой ревизии Св. Синода, члена Государственного Совета архиепископа Никона, которые мне были известны <…> кроме того, меня самого лично интересовала точка зрения на имябожцев Распутина; мне хотелось выяснить, не было ли каких-либо влияний на Распутина со стороны какого-либо кружка, занимающегося церковными вопросами, или интриги против Саблера, говорило ли в нем чувство жалости, когда он лично видел прибывших тайно в Петроград этих монахов преклонного возраста (многие из них были в схиме) с обрезанными бородами и надетом на них штатском платье и когда он отвозил их в таком виде на показ во дворец. <…>. Затронутая мною на обеде у Андроникова тема об имябожниках оживила Распутина, и из его слов объяснения мне существа разномыслия, происшедшего на Афоне, и из его горячей поддержки их мнения мне было очевидно, что он сам был сторонником этого течения в монашеской среде; при этом, когда я ему поставил вопрос, верует ли он так же, как и они, он мне прямо ответил утвердительно и добавил, что не только на Афоне монахи придерживаются этого толкования Имени Божьего, но и в других старых монастырях, которые он посещал, и что спор этот давний. Затем впоследствии, как я уже говорил, Распутин все время отстаивал имябожцев».

И, как заметил в другом месте Белецкий, отстаивал по «вполне бескорыстным побуждениям».

Таким образом, именно Распутин оказался организатором встречи Николая с самими имяславцами, которая состоялась 13 февраля 1914 года и была своеобразным ответом на встречу Государя с имяборцами – наместником афонского Пантелеймонова монастыря иеромонахом Иакинфом и духовником братии Мелитоном в сентябре 1913 года в Ливадии. На той, первой, встрече Государя благодарили «за спасение обители от разорения», но, как показали дальнейшие события, благодарить было рано. Позиция Николая Александровича в вопросе об имяславцах отличалась от позиции Синода. Достаточно сказать, что архиепископа Никона, осуществившего по воле Императора «эвакуацию» монахов, царь не принял, и в Синоде к этому факту отнеслись очень болезненно. По отношению к имяславцам Государь повел себя куда милостивее. Он с волнением выслушал историю их изгнания с Афона, обласкал, позволил им лицезреть Наследника.

Вскоре после этого Император повелел Синоду покончить дело миром в связи с приближающейся Пасхой:

«В этот Праздник Праздников, когда сердца верующих стремятся любовью к Богу и ближним, душа моя скорбит об афонских иноках, у которых отнята радость приобщения Святых Тайн и утешение пребывания в храме. Забудем распрю: не нам судить о величайшей святыне – Имени Божием, и тем навлекать гнев Господень на Родину; суд следует отменить и всех иноков, по примеру митрополита Флавиана, разместить по монастырям, возвратить монашеский сан и разрешить священнослужение».

Следовать этому повелению членам Синода, ох, как не хотелось, но воля Государя была превыше всего, и вся эта история стала какой-то странной калькой, повтором того, что произошло ровно за три года до этого – во время столкновения Государя и Синода по поводу Илиодора, когда в резолюции Государя также фигурировала Пасха в качестве причины уступить Илиодору. И хотя между взбунтовавшимся монахом и непокорными имяславцами было мало общего, обе стороны – Царь и Синод – наступали на больную мозоль, а кредит взаимного доверия таял на глазах.

Роковую связь между делом Илиодора и делом имяславцев, во главе которых стоял иеросхимонах Антоний (Булатович), отмечал и архиепископ Антоний (Храповицкий). «Конечно, зело скорбел об усилии ереси, точнее шайки сумасшедших, предводимых честолюбивым гусаром, желающим подражать Илиодору и наследующим в скором будущем его участь», – обращался он к афонскому монаху-имяборцу Денасию, а в письме к игумену Андреевского скита архимандриту Иерониму в декабре 1913 года писал о том, что «во главе движения был человек, очевидно, ни во что не верующий, озлобленный хулиган Булатович, подобный русскому безобразнику Илиодору».

Такое сравнение было в высшей степени несправедливо по отношению к Антонию (Булатовичу), но раздражительность Антония (Храповицкого) была тем сильнее, что все снова упиралось в «Гришку», вставшего, как и тогда, между царем и Синодом и заставившего Императора диктовать русским архиереям мужицкую, да к тому же в их восприятии хлыстовскую волю.

А между тем в данном случае эта воля была вполне здравой. 1 июля 1914 года (когда вся Россия считала Распутина мертвым после покушения на него Хионии Гусевой) в газете «Русское слово» были опубликовано мнение «покойного» Григория по этому вопросу, и словам опытного странника трудно отказать в разумном и простом подходе к сложной уже не только церковной, но и общественной проблеме:

«Грех, конечно, что они (имяславцы. – А. В.) шум подняли. Нужно было бы про себя молиться, а не шуметь. О. Мисаил (игумен Свято-Пантелеймонова монастыря. – А. В.) приехал и говорит им, распишитесь (в том, что отказываются от имяславия. – А. В.). Это в духовных-то делах: «распишись»? Это как же в вере распишись! Я и Владимиру Карловичу (обер-прокурору Синода Саблеру. – А. В.) сказал, что это – грех! И кому нужно, всем сказал, что так нельзя. Ну и поняли, что я – прав».

Но важна не только эта оценка, а тот факт, что она сделалась достоянием общественности. Страна знала, кто заступается за афонских монахов и кому они обязаны облегчением своего положения.

«Как известно, в деле "имяславцев" Распутин сыграл весьма значительную роль. Будучи подробно осведомлен о всей афонской эпопее издателем "Дыма Отечества" Гарязиным, Распутин предпринял энергичные попытки с целью смягчения участи афонских монахов. После его заступничества намеченные по отношению к "имяславцам" репрессии были отменены», – сообщало «Русское слово».

А сам Антоний (Булатович) позднее оправдывался в «Биржевых ведомостях»: «Допускаю, что он мог симпатизировать имяславцам, как всякий простой верующий русский человек, но участия в нашем деле он не принимал».

В своем гласном заступничестве за имяславцев Распутин негласно действовал через Императрицу, которая предпочитала своего крестьянского наставника всему Святейшему синоду, и для имяславцев это предпочтение имело самые благоприятные последствия.

«В частной переписке с Императором Николаем Александровичем Императрица Александра Федоровна называет архиепископа Никона (Рождественского) "злодеем с Афона", на душе которого лежит грех расправы с имяславцами, – читаем мы в посвященной имяславию книге епископа Илариона (Алфеева). – 14 марта 1916 года Александра пишет Николаю: "Никон все еще здесь, это очень жаль". 15 сентября 1916 году Императрица пишет Императору о том, что Друг (имеется в виду Распутин) просил ее поговорить с обер-прокурором Синода Н. П. Раевым "относительно бедных монахов со Ст[арого] Афона, которым еще нельзя служить и которые умирают не причастившись"».

Существует также рассказ известного миссионера Скворцова, который видел в действиях Распутина определенный расчет. «Полиции было известно, что незадолго до гибели Распутина в угоду ему В. М. Скворцов, синодальный миссионер и редактор "Колокола", печатал там статью в защиту монашеской секты, – описывал эту коллизию А. М. Эткинд, подразумевая под «монашеской сектой» имяславцев. – Эти статьи Распутин представил во дворец. По-своему рассказывал эту историю сам Скворцов. По его словам, Распутин находился под "большим влиянием" имябожцев и сам оказал на них влияние, вдохновив монахов на борьбу с церковной иерархией, которую еще не вполне контролировал. По этой версии, Распутин познакомился с имябожцами, возвращаясь в Россию из своего паломничества в Святую Землю и остановившись на Афоне».

О статьях Скворцова в защиту имяславцев говорил и начальник Департамента полиции Белецкий: «Появившиеся незадолго до его (Распутина. – А. В.) смерти статьи в «Колоколе» Скворцова, в том числе и лично Скворцовым написанные, вызвавшие в среде нашего духовенства живой обмен мыслями на эту тему и причинившие Скворцову большие осложнения с Синодом и разрыв связей с некоторыми иерархами, были продиктованы побуждением Скворцова, не оставлявшего мечты вернуться к активной деятельности в Синоде в роли товарища обер-прокурора и угодить Распутину, который эти статьи, затем, представил высшим сферам, отстаивая это учение».

Скворцов действительно переметнулся в 1916 году на сторону Распутина, нажив себе в результате этого немало неприятностей и неприятелей. Что же касается того, действительно ли Григорий Распутин не просто защищал потерпевших монахов, но использовал их в качестве инструмента политической борьбы с Синодом, или же в нем все-таки говорили человеческое участие и милосердие и личной выгоды он не искал, то с точки зрения дальнейших событий главное даже не это. Главное то, что – как справедливо заключил уже в наше время иеромонах Петр (Гайденко) – «"рекомендация" подобного "старца" никак не могла способствовать доверию к рекомендуемому мнению таких иерархов, как, например, архиепископ Антоний (Храповицкий) и Никон (Рождественский), но более возбуждала отвращение и полное неприятие имяславцев, что и нашло свое отражение в деяниях Синода. Вообще создается впечатление, что этих почтенных афонитов просто не хотели понимать, только более плодились и множились всевозможные заблуждения по вопросам об Имени Божием, а сама проблема опошлялась её обсуждением во всевозможных салонных модных беседах в кругу пресыщенных светских дам и их кавалеров, привлекаемых к "духовным беседам" стараниями Григория Распутина. К тому же можно усомниться в том, что Григорий был хорошо осведомлен об "этом давнем споре"».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Григорий Распутин-Новый"

Книги похожие на "Григорий Распутин-Новый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Григорий Распутин-Новый"

Отзывы читателей о книге "Григорий Распутин-Новый", комментарии и мнения людей о произведении.