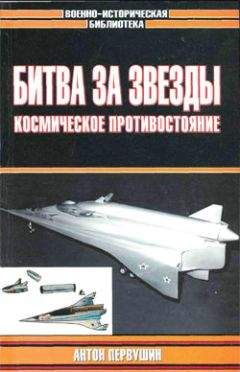

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)"

Описание и краткое содержание "Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)" читать бесплатно онлайн.

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Компоновка и аэродинамика «М-44» увязывались в процессе проектирования с самолетом-носителем с целью получения минимального сопротивления в полете.

Воздушно-космические аппараты Мясищева

С поручением оценить перспективы создания воздушно-космического аппарата, способного обеспечить планирующий спуск, Сергей Королев обратился не только к Цыбину, но и к Владимиру Мясищеву.

С 1958 года в ОКБ-23 начались работы по эскизному проектированию пилотируемой ракеты с круговой дальностью полета (так она обозначалась в официальных документах).

Этот аппарат, получивший название «М-46», представлял собой небольшой звездообразный одноместный исследовательский аппарат, отличавшийся весьма скромными массово-геометрическими характеристиками: длина — 3,5 метра, ширина фюзеляжа — 1 метр, стартовая масса — 1000 килограммов.

«М-46» должен был выводиться ракетой «Р-7» на высоту полета, не превышавшую 120–130 километров.

В рамках проекта «46» также прорабатывался воздушно-космический аппарат по схеме «фара», по форме очень напоминавший спускаемый аппарат появившегося позднее космического корабля «Союз».

Принципиальная разница между этим вариантом «М-46» и спускаемой капсулой «Союза» состоит в том, что заключительный этап снижения планировалось осуществлять с помощью авторотирующего винта вместо парашюта. В это же время подразделение конструктора Селякова предложило крылатый космический аппарат, использующий аэродинамическую подъемную силу при полете в атмосфере.

«Граненый» одноместный аппарат имел острую переднюю кромку, оснащенную легкосъемным оплавляемым теплозащитным покрытием.

В 1959 году Павел Цыбин, конструкторское бюро которого влилось в состав ОКБ Мясищева, предложил новый орбитальный корабль самолетной схемы и с несущим корпусом.

По всей видимости, с этого предложения начался проект космоплана «48» («М-48», «ВКА-23»).

Разработка конструкции изделия по проекту «48» во многом была облегчена тем, что в ОКБ-23 был уже накоплен опт изготовления и отработки теплонапряженной конструкции крылатой ракеты «М-40» («Буран»), корпус которой способен был выдерживать нагрузки при температурах до 350 °C. Расчеты по определению температуры пограничного слоя при аэродинамическом нагреве показали, что нижняя поверхность крыла при входе в атмосферу будет нагреваться до 1500 °C.

Исходя из этого и подбиралась теплозащита, разработкой которой занимался ВИАМ. С целью снижения веса воздушно-космического аппарата была выбрана теплозащита из пенокерамики, отличающейся однако большой хрупкостью. Для обеспечения ее целостности нужно было иметь жесткую поверхность крыла, чтобы при деформации не разрушить покрытие.

Конструктивно пенокерамику включили в контур крыла в виде плат, как это было выполнено позднее на американском челноке «Спейс Шаттл» и на советском космическом корабле «Буран», и устанавливалась на клею с прослойкой.

Космоплан «М-48» создавался в сотрудничестве с ОКБ-1 и НИИ-1, которые возглавляли соответственно Сергей Королев и Мстислав Келдыш, поэтому в конструкции аппарата использовались узлы и оборудование, создаваемые в рамках программы «Восток».

Всего было предложено два основных варианта «М-48».

Более ранний вариант, датируемый 1959 годом, имел следующие габариты: полная длина — 9,4 метра, максимальный диаметр — 3,9 метра, размах крыла — 7,5 метра, полная масса — 3500 килограммов, масса топлива — 120 килограммов.

Более поздний вариант, датируемый 1960 годом: полная длина — 9 метров, максимальный диаметр — 2 метра, размах крыла — 6,5 метра, полная масса — 4500 килограммов, масса топлива — 600 килограммов.

Оба варианта были пилотируемыми, управление и габариты кабины рассчитывались на одного космонавта. Ракетный двигатель космоплана должен был работать на водороде или фторе в качестве горючего и на кислороде — в качестве окислителя.

«М-48» предназначался для вывода на орбиту высотой до 500 километров полезной нагрузки до 700 килограммов.

Единственным носителем, способным в то время осуществить задуманное, была ракета «Р-7». На любом участке полета пилот мог покинуть космоплан: на высотах до 11 километров он мог катапультироваться вместе с креслом, на больших высотах спасательным средством служил сам космоплан, по аварийному сигналу отделяющийся от носителя.

При возвращении на Землю управляемый спуск планировалось начинать с высоты 40 километров, имея возможность бокового маневра до 100 километров, а дальность планирования доходила до 200 километров. Приземление осуществлялось при вертикальной скорости 10–12 м/с на посадочную лыжу.

Проект «М-48» так и не был доведен до этапа постройки прототипа. Осенью 1960 Мясищева отправили руководить ЦАГИ, а ОКБ-23 стало филиалом № 1 ОКБ-52 Владимира Челомея.

Ракетопланы «МП-1» и «Р»

Постановлением № 715–296 от 23 июня 1960 года «О производстве ракет-носителей спутников, космических кораблей для Военно-космических сил в 1960–1967» ОКВ-52 Владимира Челомея было поручено подготовить эскизный проект космического корабля военного назначения.

Предполагалось, что это будет пилотируемый перехватчик спутников с экипажем из двух человек, созданный по схеме ракетоплана, приспособленный для орбитального маневренного полета на высотах до 290 километров и возвращения на обычные взлетно-посадочные полосы. Полная масса должна была составлять от 10 до 12 тонн, дальность планирования во время возвращения — от 2500 до 3000 ки лометров. Беспилотный прототип планировалось создать к 1961 году, пилотируемый — к 1963 году. 3 октября 1960 года в состав ОКБ-52 вошли высококвалифицированные кадры из расформированных ОКБ-23 Мясищева и ОКБ-256 Цыбина, а также завод Хруничева. 1 ноября, сразу после закрытия проектов воздушно-космических аппаратов «ВКА-23» и «ПКА», бюро Челомея приступило к работе над созданием эквивалента американского космолета «Дайна-Сор».

Уже в 1961 году прошли первые пуски прототипа, названного «МП-1» и представлявшего собой маневрирующую боеголовку. А 21 марта 1963 модель ракетоплана совершила первый испытательный полет, стартовав с космодрома Байконур на ракете-носителе «Р-12» («Циклон»). 1,8-метровый конус «МП-1» массой 1,75 тонны управлялся на гиперзвуковых скоростях восемью аэродинамическими щитками. На высоте около 200 километров прототип воздушно-космического аппарата отделился от носителя и с помощью бортовых двигателей, поднялся на высоту 405 километров, после чего начал спуск на Землю. В атмосферу он вошел в 1760 километрах от места старта со скоростью 3,8 км/с (14400 км/ч) и приземлился с помощью парашюта.

Однако при входе в атмосферу аппарат был поврежден.

Два года спустя аналогичные испытания прошел экспериментальный ракетоплан «М-12» — такой же конус, но с четырьмя стабилизаторами.

К 1963 году, с появлением проекта мощной ракеты-носителя «УР-500» («Протон»), Владимир Челомей расширил программу модульного космического корабля для решения широкого спектра задач, как оборонного, так и научного и народно-хозяйственного значения. Для решения военных задач по разведке и инспекции спутников воздушно-космический аппарат оснащался орбитальным двигателем маневрирования, системами наведения и сближения, оружием «космос-космос». Позднее ракетоплан намечалось использовать для научных задач, включая полет на Луну и возвращение с приземлением, а также как средство по эксплуатации около земного пространства.

Возвращаемые аппараты для системы, разрабатываемой Челомеем, могли быть трех типов: гиперзвуковая капсула с низким аэродинамическим качеством, аппарат баллистической или полибаллистической формы с умеренным аэродинамическим качеством и космоплан.

Аппарат последнего типа входил в атмосферу в контейнере теплового экрана, который сбрасывался после прохождения верхних слоев атмосферы. Затем разворачивались крылья изменяемой стреловидности, и космический корабль планировал к ВПП, причем с помощью турбореактивных двигателей он мог уйти на второй круг.

В 1964 году Челомей представил командованию ВВС проект 6,3-тонного беспилотного ракетоплана «Р-1», оснащенного М-образным складным (средняя часть вверх, концы вниз) крылом переменной стреловидности, и его пилотируемого варианта «Р-2» массой 8 тонн. Ракетоплан выводился на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем Сергея Королева «Союз» или «УР-500» («Протон») самого Владимира Челомея. Перегрузка на спуске должна была составить всего лишь от 3,5 до 4 g, в отличие от 9-11 g на спускаемом аппарате типа «Восток». Ракетоплан мог маневрировать по курсу в более широком диапазоне, чем вариант с крылом изменяемой стреловидности, и гарантировал быстрое приземление на советской территории почти с любой орбиты. Были сделаны уже и макеты этих машин, но…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)"

Книги похожие на "Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)"

Отзывы читателей о книге "Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)", комментарии и мнения людей о произведении.