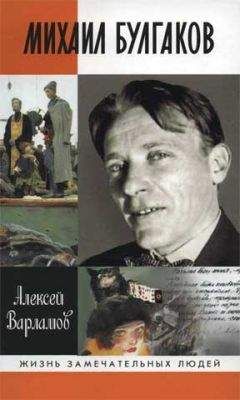

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Хотя документ оставался секретным, в октябре в центральных газетах, в том числе в «Правде», появилось несколько фельетонов, в которых МХАТ высмеивался за проволочки с «Мольером». До публичной поименной критики в адрес Станиславского дело не дошло, но всем заинтересованным лицам было понятно, что и кто имеется в виду.

Булгаков таким образом на время оказался не в привычной для себя роли критической мишени, а был представлен как жертва театрального бюрократизма. Елена Сергеевна этой общественной защите радовалась («…Афиногенов благословил Театр фельетоном о том, что пьесы бесконечно репетируют, и даже по четыре года. Прямо праздник на душе! Так им и надо, подлецам!» [21; 515]), Булгаков – трудно сказать, как к непривычному амплуа отнесся, а уж тем более к защите со стороны Афиногенова – он к таким милостям не привык и мог почувствовать в них троянский подвох. Но осенью 1935 года, когда его имя и его пьеса были едва ли не впервые упомянуты в советской печати в неотрицательном контексте, вступивший за год до этого в Союз советских писателей автор обратился к ответственному секретарю Союза тов. А. С. Щербакову со своими личными заботами:

«Уважаемый товарищ!

Проживая в настоящее время с женою и пасынком 9 лет в надстроенном доме Советского писателя (Нащокинский пер., № 3), известном на всю Москву дурным качеством своей стройки и, в частности, чудовищной слышимостью из этажа в этаж, в квартире из трех комнат, я не имею возможности работать нормально, так как у меня нет отдельной комнаты.

Ввиду этого, а также потому, что у моей жены порок сердца (а мы живем слишком высоко), я обратился в правление РЖСКТ Советского Писателя с просьбою о том, чтобы мне, вместо моей теперешней квартиры, предоставили четырехкомнатную во вновь строящемся доме в Лаврушинском переулке, по возможности, не высоко.

Я прошу Союз поддержать мое заявление» [131; 181–182].

В этом смысле осень 1935 года, когда всё шло к тому, что у Булгакова должно будет состояться целых три премьеры – «Мольера», «Александра Пушкина» и «Ивана Васильевича», – и ничто не предвещало беды, была неким одиноким пиком его симфонических отношений с соввластью либо, по меньшей мере, надежд на таковые. Недаром именно в 1935-м некогда проспавший демонстрацию против лорда Керзона писатель отправился ни много ни мало на Красную площадь.

«7 ноября. Проводила М. А. утром на демонстрацию. Потом рассказывал – видел Сталина на трибуне, в серой шинели, в фуражке» [21; 100].

Какими глазами он на него смотрел, что думал, какие чувства испытывал в толпе ликующих советских демонстрантов, гадал ли, почему вождь не захотел его принять и поддержать, почему то разрешал, то запрещал его пьесы и не отпускал за границу, обдумывал ли уже тогда Булгаков будущую пьесу о Сталине, сочинял ли очередную устную новеллу об их дружбе или размышлял над природой народного обожания и пытался разобраться в собственных чувствах и насколько разделял всеобщую любовь к тирану – все это одному Богу ведомо. Однако ближе подойти и разглядеть человека, личность которого его мучила и влекла родом неясного недуга, Булгакову не удалось. Да и квартиру в Лаврушинском ему не дали, в чем позднее обвинит писатель не кого-нибудь, а Станиславского, и именно «роскошную громаду восьмиэтажного, видимо, только что построенного» «Дома драматурга и литератора» разгромит нагая ведьма на метле. Эта мстительная сцена будет написана позднее, однако недаром было сказано человеком, чье великое имя носила писательская ресторация в «Мастере и Маргарите»: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Два этих состояния были слишком легко взаимозаменяемы, и Булгакову оставалось недолго пребывать в театральном блаженстве. Его Мольер, его «Мольер» неуклонно двигался к гибельной премьере, разрушая всё на своем пути и сокращая число земных дней своего создателя.

Фактически отстраненный от работы Станиславский уже никак не мог вмешиваться ни в ход репетиций, ни в судьбу спектакля, ни в судьбу театра, который он создал без малого четыре десятка лет назад. «Я теперь безработный в Театре» [21; 99], – привела его слова в дневнике Елена Сергеевна, и, хотя именно ее супруг стал косвенной тому причиной, никакого сочувствия к Станиславскому у нее не было. Не было, да и не могло быть сочувствия и у Булгакова. Не было и обратного сочувствия: Станиславского к Булгакову. Был полный разлад между теми, кто обменивался восторженными эпистолами в 1930 году при поступлении затравленного писателя на службу в МХАТ.

«Мне пришлось поработать с Вами лишь на нескольких репетициях „Турбиных“, и я тогда почувствовал в Вас – режиссера (а может быть, и актера?!). Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой» [13; 228] – какой горькой иронией отдавали эти приветственные строки Станиславского пять лет спустя.

«У меня много претензий к автору, а затем и к вам, и к актерам, – сказал Станиславский Горчакову в ноябре 1935 года. –- Выпускайте спектакль на свою ответственность» [12; 451].

Эту ответственность взял на себя В. И. Немирович-Данченко.

«Положение мое с этой постановкой – необычайное, – говорил он, выступая перед актерами 31 декабря 1935 года. – Фактически спектакль поставлен вами самими, так как 14 репетиций, которые провел Константин Сергеевич, – не так уж много…»

А дальше полетели камушки в огород Станиславского: «Самый большой здесь общий недостаток, который всегда был в Художественном театре, с которым я всегда боролся. Берется в работу пьеса и сразу начинается с того, что не верят автору. Так было с пьесами „Три сестры“, „Сердце не камень“ и др. Автору не верят: это у него банально, это не так и т. д. Начинается переделка. <…> Но для каждой пьесы есть какой-то предел, который не проходит безнаказанно для спектакля <…> За результат этого спектакля я не боюсь. В целом он будет принят хорошо» [12; 430].

Нашлись у Немировича хорошие слова и для автора. Причем они были не просто произнесены в частной беседе или где-то на репетиции, но опубликованы накануне премьеры в мхатовской многотиражке «Горьковец», которой очень скоро надлежало сыграть весьма скверную роль в булгаковской судьбе, однако пока что газета была еще на его стороне, еще никто не знал, как на самом деле будет принят спектакль и чем обернется премьера, пока верилось в хорошее, и за всю свою творческую жизнь Михаил Булгаков никогда ничего подобного о себе в советской печати не читал и не прочитает: «…хочется сказать несколько слов об авторе. Мне хочется подчеркнуть то, что я говорил много раз, что Булгаков едва ли не самый яркий представитель драматургической техники. Его талант вести интригу, держать зал в напряжении в течение всего спектакля, рисовать образы в движении и вести публику к определенной заостренной идее – совершенно исключителен, и мне сильно кажется, что нападки на него вызываются недоразумениями» [125; 308]. Увы! Чем угодно эти нападки объяснялись, но только не недоразумениями.

Вообще может сложиться впечатление, что Немирович-Данченко более благоволил к Булгакову, нежели Станиславский. Те же самые мысли пыталась внушить своему зятю и Ольга Сергеевна Бокшанская, которой еще в сентябре 1934 года Немирович писал о «Мольере»: «…как смотреть на „Мольера“. Я готов смотреть на нее (пьесу. – А. В.) как именно на ту, которой все (кроме чеховской) должны уступить место» [21; 435]. Но у Булгакова об этом человеке было свое мнение, отразившееся в дневнике Елены Сергеевны.

«Оля говорит, что Немирович в письмах ей и Маркову возмущался К.С.'ом и вообще Театром, которые из-за своих темпов работы потеряли лучшего драматурга, Булгакова.

Когда я рассказала это М. А., он сказал, что первым губителем был именно сам Немиров» [21; 94].

Точно так же не разделял Булгаков и того приподнятого настроения, которое присутствовало в театре во время генеральных репетиций и первых закрытых просмотров. Эту двойственность зафиксировал и дневник его жены.

«6 февраля. Вчера, после многочисленных мучений, была первая генеральная „Мольера“, черновая. Были: секретарь ЦИКа Акулов, Литовский и вновь назначенный директор Театра Аркадьев[100].

Это не тот спектакль, которого я ждала с 30-го года, но у публики этой генеральной он имел успех <…>. Меня поражает точность, с какой точностью Миша предсказал, кто как будет играть. Великолепны: Яншин (Бутон) и Болдуман (Король). Чудовищно плохи – Коренева, Герасимов и Подгорный. Преступно давать таких актеров.

Вильямс хорош. В некоторых местах аплодировали декорациям. Аплодировали после каждой картины. Шумный успех по окончании пьесы. Миша ушел, чтобы не выходить, но его извлекли из вестибюля и вывели на сцену.

Выходил кланяться и Немирович (он страшно доволен)» [12; 391].

«<…> У многих мхатчиков, которые смотрели спектакль, мрачные физиономии. Явная зависть» [21; 524].

Эту запись любопытно сопоставить с отзывом К. С. Станиславского, который продолжал внимательно следить за тем, что делается в театре.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.