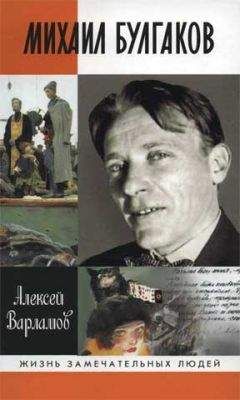

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

К Дроздову мы еще вернемся, а о Слезкине и его товарищах существует другой примечательный документ, с Булгаковым непосредственно не связанный, но опосредованно – имеющий к нему определенное отношение. Речь идет о письме Сергея Алексеевича Соколова (писавшего под фамилией Кречетов), символиста, владельца знаменитого издательства «Гриф» Александру Семеновичу Ященко, литератору, главному редактору журналов «Русская книга» и «Новая русская книга», помещавших сведения о русских писателях как за границей, так и в Советской России. Вот как раз против этой открытой информационной политики Соколов и восстал, ссылаясь на случай Слезкина:

«…Вы помещаете в перечне здравствующих литераторов такие сведения из их биографии, которые, имея в виду распространение журнала в Совдепии, могут весьма облегчить красным расправу с их близкими, если, при удобном случае, не с ними самими. <…> Вы, скажем, пишете о Юрии Слезкине, что, по одним слухам, он расстрелян за работу в Деникинской пропаганде, а по другим, благополучно работает где-то в Пролеткульте. Что с ним в действительности, Вы не знаете. Хорошо, если он помер. Мертвому – все равно. А если он, замазав следы своей работы на Юге в Осваге, ухитрился уцелеть и кое-как приткнулся в Пролеткульте (как делает множество!)? Большое он получит удовольствие, когда „Русская книга“ приедет в Москву и его мигом притянут, куда следует…» [115; 208]

Слезкина не притянули, напротив, в 1922 году в Берлине вышла в первом номере журнала «Веретеныш» его статья с характерным названием «Я жив», но теоретически опасность попасть под подозрение над ним нависала. Угрожала она и Булгакову, применительно к которому можно с еще большой степенью вероятности утверждать, что в пору войны красных и белых жизненные планы этого человека мыслились в связи с Белым движением, и только с ним, независимо от того, одерживало оно победы или терпело поражения. Булгаков зимы 1919/20 года, скорей всего, даже мысленно не представлял себе жизни при большевиках. Если он и был чем-то разочарован в действиях Добровольческой армии, то совершенно точно это не толкало его не только в сторону красных, но даже в провозглашенную Слезкиным аполитичность.

И по своему мировоззрению, и по жизненному опыту и пройденному пути он был обречен уйти из России, как уходили герои его «Бега», возможно, потом вернуться, как Голубков, Хлудов или Серафима, а может быть нет. И если бы у него на тот момент был выбор, то нет сомнения, что он сделал бы его в пользу того же направления, которое чуть раньше или позже избрали для себя такие разные писатели и поэты, как Бунин, Куприн, Бальмонт, Алексей Толстой, Мережковский, Гиппиус, Зайцев, Шмелев, а из более близких по возрасту, по времени и обстоятельствам судьбы – Набоков, Соколов-Микитов, Газданов, Роман Гуль, Борис Поплавский, Леонид Зуров. Сложись его жизнь таким образом, наш герой, скорее всего, занял бы достойное место в литературе русского зарубежья, и, может быть, представим на минуту такую фантастическую ситуацию, что его, а не Зурова пригласил бы к себе в Грасс Бунин (хотя если разворачивать этот сюжет, то в бунинском доме Булгаков, понятно, долго бы не задержался), однако, в отличие от очень многих русских писателей, которые свою жизнь делали сами, у Булгакова – и это момент принципиальный – в самые критические минуты жизни выбора-то как раз и не было: ту дорогу, по которой Михаил Булгаков впоследствии так желал бы пойти, перед ним закрыла судьба с помощью своего верного орудия – случая.

Именно они – судьба и случай – сделали так, чтобы в конце зимы – начале весны 1920 года, незадолго до того, как Белая армия оставила Владикавказ, Булгаков, отправившись в Пятигорск, подцепил тифозную вошь, и крохотное насекомое под рубашкой развернуло его и стало такой же преградой на пути за рубеж, как десятилетие спустя вся могущественная советская система во главе с ее литературно озабоченным вождем.

Татьяна Николаевна рассказывала о болезни мужа по-разному. В беседах с Л. Паршиным и М. Чудаковой главный мотив ее повествования – белые бросили Булгакова на произвол судьбы:

«На другой день – головная боль, температура сорок» [142; 100], «…заболел брюшным тифом. А белые тут уже зашевелились, красных ждали. Я пошла к врачу, у которого Михаил служил, говорю, что он заболел. „Да что вы?! Надо же сматываться“. Я говорю: „Не знаю, как. У него температура высокая, страшная головная боль, он только стонет и всех проклинает. Я не знаю, что делать“. Они его вместе посмотрели и сказали, что трогать и куда-то везти его нельзя» [87; 78]. «…у Михаила возвратный тиф. „Если будем отступать – ему ехать нельзя“. Однажды утром я вышла и вижу, что город пуст. Главврач тоже уехал. А местный остался. Я бегала к нему ночью, когда Михаил совсем умирал, закатывал глаза» [142; 100]. «Белые смылись тихо, никому ничего не сказали <…> И две недели никого не было. Такая была анархия! Ингуши грабили город, где-то все время выстрелы» [87; 78–79], «…ночью ходить было страшно; однажды на пустой улице ингуш схватил меня за руку – я вырвалась, бежала бегом…» [142; 100] «„Ну, – думаю, – конец“. Но ничего, обошлось. И вот Михаил лежал» [87; 78–79]. «Один раз у него глаза закатились, я думала – умер» [87; 78–79].

В мемуарах Т. Н. Лаппа, записанных А. П. Кончаковским, иной поворот: белые заподозрили в докторе симулянта, не желающего сражаться за правое дело: «Он лежал в беспамятстве в нашей комнате во Владикавказе, но и в этом состоянии Михаила Афанасьевича не оставляли в покое. Фактически насильно его пытались вывезти с собой – как доктор он оставался очень нужным. Командование полагало – он симулирует, хочет увильнуть… Сначала к нам на квартиру явились с подводой солдаты, через несколько часов команда унтер-офицеров, наконец, кто-то еще из госпиталя. Но я никого не пустила в комнату, каждый раз твердо стоя на своем: „Только через мой труп…“ Я понимала, что в дороге Михаил погибнет <…> Белые части покинули город. С трудом я нашла старичка-врача, которого также чисто случайно не захлестнула эта волна, и упросила прийти к коллеге. Он-то и вылечил Михаила Афанасьевича, поддержал его какими-то уколами, по-моему, в основном камфарой во время кризиса» [28; 110].

Так или примерно так было в действительности, то же отразилось и в прозе, причем, как это очень Булгакову свойственно и на примере рассказов о докторах Бакалейникове, N и Яшвине, мы видим соответственно трагическое, ироническое и героическое начало – тиф также описывался автором в разном ключе.

«Постойте, что же меня мучит? Credito непонятное? Сутолока? Нет, не то… Ах, да. Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту – наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть… Лишь бы не заболеть!..» – писал Булгаков в «Записках на манжетах», и здесь напрямую говорится о болезни как о помехе совершить бегство за границу, в Париж:

«Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять… да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно… Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

– Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман…

– Да, да… Туман. Дышите, голубчик… Глубже… Так!..

– Доктор, мне нужно по важному делу… Ненадолго. Можно?

– С ума сошли!..»

А вот «Белая гвардия»:

«Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Так же веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютиными руками. И, наконец, пахло хвоей и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами…»

Воспоминания Лаппа: «…Во время болезни у него были дикие боли, беспамятство…» [142; 100]

Роман: «Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил – „пить“. То Николкино, то Еленино, то Лариосиково лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.