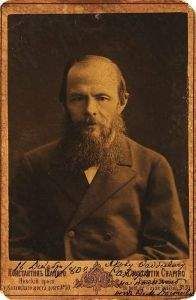

Федор Достоевский - Дневник писателя

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дневник писателя"

Описание и краткое содержание "Дневник писателя" читать бесплатно онлайн.

Как писателя и публициста Ф.М.Достоевского интересовало практически все происходящее в современном ему мире, все находило отклик в его творчестве. «Дневник писателя», помимо обсуждений самых различных тем, от глубоких философских и нравственных вопросов до анализа внешней политики держав, включает прямое обращение к читателю, как к непосредственному соучастнику событий своего времени. Для нашего же времени актуальность «Дневника писателя» заключается в проницательности Ф.М.Достоевского, вскрывающей неизменную суть явлений.

Нам говорят, что в народе чуть деятель, то тотчас кулак и мошенник. (Это не один г-н Авсеенко утверждает, да и вообще г-н Авсеенко никогда и ничего не скажет нового.) Во-первых, это неправда, а во-вторых, разве между культурными Русскими не такие же кулаки и мошенники поминутно? Да чуть ли не больше еще, и это тем стыднее, потому что они окультурены, а народ нет. Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ, что чуть в нем объявится деятель, то в большинстве выйдет кулак и мошенник. Не знаю, где выросли утверждающие это, я же с детства и во всю жизнь мою видел совсем другое. Мне было всего еще девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в шестом, все наше семейство, отец и мать, братья и сестры, сидели за круглым столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге. — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев.

Описывать не стану, что за тем последовало; отец и мать были люди небогатые и трудящиеся — и вот такой подарок к светлому дню! Оказалось, что все сгорело, все дотла: и избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится» — и вот она вдруг шепчет маме:

— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо…

Денег у ней не взяли, обошлись и без того. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились. Ведь, я думаю, таких нельзя сопричислить к кулакам и мошенникам, а если нельзя, то как определить ее поступок: явилась ли она с ним лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни», — или проявила что-нибудь поэнергичнее пассивности? Очень любопытно бы послушать, как разрешил бы это г-н Авсеенко. Мне с презрением ответят, что это единичный случай; но я и один успел вот заметить в жизни моей таких случаев многие сотни в нашем простонародье, а между тем я твердо знаю, что есть и другие наблюдатели, тоже умеющие смотреть на народ без плевка. Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова мать умолила в слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весною, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, изломавшийся и прошедший всего только несколько часов спустя по переходе. Помните ли вы прелестное описание этого перехода, и как потом, когда перешли, мужики и денег брать не хотели, понимая, что сделали всё из-за слез матери и для Христа бога нашего. Происходило же это в самое темное время крепостного права! Что же, все это единичные факты? А если и похвальные, — то лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни»? Да так ли? единичные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственною жизнию из сострадания к горю матери — можно ли считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, народной, не из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного произошло это, да еще в самое варварское время крепостного права? Да народ и веры не знает, скажете вы, он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Фрола и Лавра.[129] На это отвечу вам, что вот эти-то мысли и явились у нас из продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице. Если б г-н Авсеенко действительно понимал то, что он написал о вере народной, спасшей Россию, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его чуть не сплошь «кулаком и мироедом». Но в том и дело, что эти люди ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда и в народе нашем. Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, — потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованны гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении об них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису.

Парадоксалист

Кстати, насчет войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. Это человек совершенно никому не известный и характер странный: он мечтатель. Об нем я непременно поговорю подробнее. Но теперь мне припомнилось, как однажды, впрочем уже несколько лет тому, он раз заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы. Замечу, что он «статский» и самый мирный и незлобивый человек, какой только может быть на свете и у нас в Петербурге.

— Дикая мысль, — говорил он, между прочим, — что война есть бич для человечества. Напротив, самая полезная вещь. Один только вид войны ненавистен и действительно пагубен: это война междоусобная, братоубийственная. Она мертвит и разлагает государство, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия. Но политическая, международная война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому совершенно необходима.

— Помилуйте, народ идет на народ, люди идут убивать друг друга, что тут необходимого?

— Всё и в высшей степени. Но, во-первых, ложь, что люди идут убивать друг друга: никогда этого не бывает на первом плане, а, напротив, идут жертвовать собственною жизнью — вот что должно стоять на первом плане. Это же совсем другое. Нет выше идеи, как пожертвовать собственною жизнию, отстаивая своих братьев и свое отечество или даже просто отстаивая интересы своего отечества. Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной идее. Тут потребность.

— Да разве человечество любит войну?

— А как же? Кто унывает во время войны? Напротив, все тотчас же ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или скуке, как в мирное время. А потом, когда война кончится, как любят вспоминать о ней, даже в случае поражения! И не верьте, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу, качая головами: «Вот несчастье, вот дожили!» Это лишь одно приличие. Напротив, у всякого праздник в душе. Знаете, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут, — зверь, ретроград, осудят; этого боятся. Хвалить войну никто не решится.

— Но вы говорите о великодушных идеях, об очеловечении. Разве не найдется великодушных идей без войны? Напротив, во время мира им еще удобнее развиться.

— Совершенно напротив, совершенно обратно. Великодушие гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука и много-много что злобная насмешка, да и то почти для праздной забавы, а не для дела. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, — главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир — все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают всё. Остается под конец лишь одно лицемерие — лицемерие чести, самопожертвования, долга, так что, пожалуй, их еще и будут продолжать уважать, несмотря на весь цинизм, но только лишь на красных словах для формы. Настоящей чести не будет, а останутся формулы. Формулы чести — это смерть чести. Долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скоромных, более близких к делу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Сластолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость. Вы никак не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта: что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневник писателя"

Книги похожие на "Дневник писателя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Достоевский - Дневник писателя"

Отзывы читателей о книге "Дневник писателя", комментарии и мнения людей о произведении.