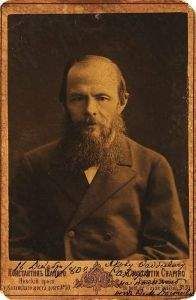

Федор Достоевский - Дневник писателя

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дневник писателя"

Описание и краткое содержание "Дневник писателя" читать бесплатно онлайн.

Как писателя и публициста Ф.М.Достоевского интересовало практически все происходящее в современном ему мире, все находило отклик в его творчестве. «Дневник писателя», помимо обсуждений самых различных тем, от глубоких философских и нравственных вопросов до анализа внешней политики держав, включает прямое обращение к читателю, как к непосредственному соучастнику событий своего времени. Для нашего же времени актуальность «Дневника писателя» заключается в проницательности Ф.М.Достоевского, вскрывающей неизменную суть явлений.

Постыдно ли быть идеалистом?

Грановский был, конечно, самолюбив, но самолюбие, и даже иногда раздраженное, мне кажется, должно было быть и у всех тогдашних наших способных людей, — именно по неимению дела, по невозможности приискать себе дело, так сказать, из тоски по делу. Доходило до того, что и имевшие, казалось бы, занятие (иной профессор, например, литератор, поэт, даже великий поэт) мало ценили свою профессию, и не по одному только стеснению, в котором видели себя и свою профессию, а и потому еще, что почти каждый из них был наклонен предполагать в себе зачатки другого дела, более, по его понятиям, высшего, более полезного, более гражданского, чем то, которым он занимался. Раздраженность самолюбия в лучших передовых и способных наших людях (иных, разумеется) поразительна и теперь, и все от той же причины. (Впрочем, я об одних только способных и даровитых людях и говорю, а о безобразном, непозволительно раздраженном самомнении и тщеславии столь многих бездарных и пустых современных «деятелей», воображающих себя гениями, я пока пропускаю, хотя это явление, именно в настоящее время, очень бьет в глаза.) Эта тоска по делу, это вечное искание дела, происходящее единственно от нашего двухвекового безделья, дошедшего до того, что мы теперь не умеем даже и подойти к делу, мало того — даже узнать, где дело и в чем оно состоит, — страшно раздражает у нас людей. Является самомнение, иногда даже неприличное, судя по нравственной высоте лица, делает его чуть не смешным; но все это именно потому, что этот высокий нравственный человек сам иногда не в силах определить себя, своих сил и значения, узнать, так сказать, свой собственный удельный вес и настоящую свою стоимость на практике, на деле. Узнав это, он, как высокоодухотворенный человек, конечно, не почел бы для себя низостью сознаться в том, в чем он чувствует себя неспособным; в настоящую же пору он обидчив и в раздражительности берется часто не за свое дело. Статья Грановского, повторяю, написана очень умно, хотя есть и политические ошибки, подтвердившиеся потом в Европе фактами, — и, уж конечно, их можно бы было указать; но я не об этих ошибках хочу говорить, да и не берусь судить в этом Грановского. Меня поразила лишь, в этот раз, чрезвычайная раздражительность статьи. О, не самолюбию его приписываю я ее раздражительность и не на известную тенденциозность статьи нападаю я; я слишком понимаю «злобу дня», отразившуюся в этом сочинении, чувство гражданина, скорбь гражданина. Есть, наконец, моменты, когда и справедливейший человек не может быть беспристрастным (увы, Грановский не дожил до освобождения крестьян и даже не воображал этого тогда и в мечтах своих!)… нет, не на это я нападаю, но зачем же он так презрительно в этом Восточном вопросе взглянул на народ и не отдал ему должного? Участия народа, мысли народной он не хочет замечать в этом деле вовсе. Он положительно утверждает, что народ, в деле славян и в тогдашнюю войну, не имел никакого мнения вовсе, а только чувствовал тяготу повинностей и наборов. По-видимому, и не должен иметь мнения, — Грановский пишет:

«Прежде всего надо устранить мысль, что эта война (то есть 53–54 и 55 годов) — священная; правительство старалось уверить народ, что оно идет на защиту прав единоверцев и христианской церкви. Защитники православия и славянской народности с радостью подняли это знамя и проповедовали крестовый поход против мусульман. Но век крестовых походов прошел; в наше время никто не подвинется на защиту гроба Господня (и на защиту славян тоже?), никто не смотрит на магометан как на вечных врагов христианства; ключи Вифлеемского храма[166] служат только предлогом для достижения целей политических (в другом месте прямо говорится это и насчет славян)».

Конечно, и мы готовы согласиться, что русская политика в славянском вопросе, в это последнее столетие, может, и бывала порою небезупречна; моментами она могла бывать слишком уж сдержанною и осторожною и потому, на иной нетерпеливый взгляд, казалась неискреннею. Может быть, и бывала излишняя боязнь за текущие интересы, двусмыслие, вследствие иных внешних дипломатических внушений, полумеры, приостановки, но в сущности, в целом, вряд ли политика России хлопотала только об одном лишь захвате славян под свою власть, об умножении тем своей силы и политического значения. Нет, конечно, это было не так, и в сущности своей политика наша, даже во весь петербургский период нашей истории, вряд ли рознилась в славянском, то есть Восточном вопросе от древнейших исторических заветов и преданий наших и воззрения народного. И правительство наше всегда твердо знало, что чуть народ наш заслышит призыв его в этом деле, то всегда отзовется на него всецело, а потому Восточный вопрос в высшей сущности своей, всегда был у нас народным вопросом. Но Грановский не признает этого вовсе. О, Грановский глубоко любил народ! В статье своей он скорбит и плачет о страданиях его в войну и о тягостях, им вынесенных. Да такие люди, как Грановский, разве могут не любить народа? В этом сострадании, в этой любви выказалась вся прекрасная душа его, но в то же время высказался невольно и взгляд на народ наш заклятого западника, готового всегда признать в народе прекрасные зачатки, но лишь в «пассивном виде» и на степени «замкнутого идиллического быта», а об настоящей и возможной деятельности народа — «лучше уж и не говорить». Для него народ наш, даже во всяком случае, лишь косная и безгласная масса, — и что же: мы все почти ведь тогда ему и поверили. Вот почему я и не смею «нападать» на Грановского и обличаю лишь время, а не его. Статья эта ходила тогда по рукам и имела влияние… То-то и есть, что меня всего более поразила параллель этой замечательной статьи и замечательного взгляда ее с настоящей, теперешней нашей минутой. Нет, теперь даже западник Грановский мог бы изумиться, а пожалуй, и поверить. Эти добровольные жертвы и приношения народные для православных славян, эти жертвы старообрядцев, посылающих от обществ своих санитарные отряды, эти жертвы артельных рабочих из последних грошей или целыми деревнями, по мирским приговорам, жертвы, наконец, солдат и матросов из их жалованья, наконец — русские люди всех сословий, едущие сражаться за угнетенных православных братьев, проливать за них кровь, — нет, это нечто уже обозначившееся и нельзя сказать чтоб пассивное, нечто, с чем нельзя не считаться. Движение обозначилось, и уже оспорить его нельзя. Дамы, знатные барыни ходят по улицам с кружками, собирая милостыню на братьев славян, и он важно и умилительно смотрит на это совсем новое для него явление: «значит, все опять собираются вместе, значит, — не всегда же рознь, значит, мы все такие же христиане», — вот что непременно чувствует народ, а может, уже и думает. И, уж конечно, до него доходят и сведения: он слушает газеты и сам уже начинает читать их. И, уж конечно, слышал, да и в церкви молился за упокой души Николая Алексеевича Киреева,[167] положившего жизнь свою за народное дело, и, кто знает, может быть, сложит об этой смерти и жертве свою народную песню —

И хоть падет, но будет жив

В сердцах и памяти народной

И он, и пламенный порыв

Души прекрасной и свободной;

Славна кончина за народ![168]

Да, это была «кончина за народ», и не за один лишь славянский народ, а и за дело всеобщее, православное и русское дело, и народ всегда это хорошо поймет. Нет, народ наш не матерьялист и не развращен еще духом настолько, чтоб думать об одних только насущных выгодах и о положительном интересе. Он рад духовно, если предстанет великая цель, и примет ее как хлеб духовный. И неужели народ теперь, в настоящую минуту, не знает и не смекает, что дальнейшее развитие этого «дела о славянах» может даже и нам грозить войной, зажечь войну? Ведь тогда ему опять, как и в восточную войну, двадцать лет назад, выпадут на долю повинности и тяготы; взгляните же на него теперь: боится ли он чего-нибудь? Нет, в народе нашем видно побольше духовных и деятельных сил, чем предполагают о нем иные его «знатоки». Предоставил бы лучше Грановский взгляд этот другим, вот тому самому множеству этих наших «знатоков народа» и даже, пожалуй, иным нашим писателям о народе, которые так и остались, во весь свой век, лишь обучившимися русскому мужику иностранцами.

Повторю в заключение: у нас идеалист часто забывает, что идеализм есть дело вовсе не стыдное. У идеалиста и реалиста, если только они честны и великодушны, одна и та же сущность — любовь к человечеству и один и тот же объект — человек, только лишь одни формы представления объекта различные. Стыдиться своего идеализма нечего: это тот же путь и к той же цели. Так что идеализм, в сущности, точно так же реален, как и реализм, и никогда не может исчезнуть из мира. Не Грановским стыдиться, что они являются именно затем, чтоб проповедовать «прекрасное и высокое». А если устыдятся уж и Грановские и, убоясь насмешливых и высокомерных мудрецов ареопага, примкнут чуть не к Меттерниху, то кто же будут тогда нашими пророками? И не историку бы Грановскому не знать, что народам дороже всего — иметь идеалы и сохранить их и что иная святая идея, как бы ни казалась вначале слабою, непрактичною, идеальною и смешною в глазах мудрецов, но всегда найдется такой член ареопага и «женщина именем Фамарь», которые еще изначала поверят проповеднику и примкнут к светлому делу, не боясь разрыва с своими мудрецами. И вот маленькая, несовременная и непрактическая «смешная идейка» растет и множится и под конец побеждает мир, а мудрецы ареопага умолкают.[169]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневник писателя"

Книги похожие на "Дневник писателя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Достоевский - Дневник писателя"

Отзывы читателей о книге "Дневник писателя", комментарии и мнения людей о произведении.