Евгений Анисимов - Иван VI Антонович

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Иван VI Антонович"

Описание и краткое содержание "Иван VI Антонович" читать бесплатно онлайн.

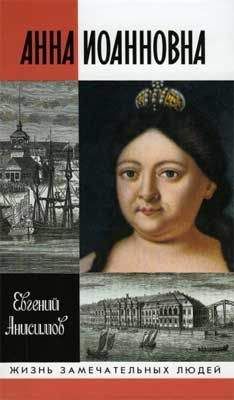

Несчастнейшей из человеческих жизней может быть названа жизнь героя этой книги, императора-младенца Ивана VI Антоновича (годы царствования 1740–1741). Виновный лишь в том, что появился на свет наследником российского престола, ставший в двухмесячном возрасте царем, он процарствовал чуть более года, был свергнут и вместе с семьей посажен под стражу. Весь остаток своей жизни – а прожил он неполных двадцать четыре года – несчастный провел в заточении, причем последние восемь лет – в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. О трагической судьбе «третьего императора» и о России его времени рассказывает в своей новой книге известный петербургский историк, автор многих замечательных исследований по русской истории XVIII столетия Евгений Викторович Анисимов.

Через несколько дней после рождения мальчика крестили и нарекли именем Иван – так звали отца императрицы, царя Ивана Алексеевича (1666–1696). Крестины происходили в покоях Анны Иоанновны, которая была восприемницей от купели, то есть крестной матерью. Весь двор «в полной парадной форме» собрался в смежных комнатах.

Но воспитать внучатого племянника императрице Анне так и не удалось. Вечером в воскресенье 5 октября 1740 года у нее за столом (или, точнее, по сообщению Финча, на горшке: «a strong fainting fit last night whilst she was easing nature»)[55] произошел сильнейший приступ почечнокаменной болезни, которую врачи наблюдали у императрицы и раньше. Это всех встревожило – подобной болезнью страдала и от нее умерла мать Анны Леопольдовны Екатерина Ивановна. Позже вскрытие показало, что в почках императрицы образовался целый коралл из отложений, что и привело ее к смерти.[56]

Глава третья

«Не бойсь!», или Судьба России под подушкой

В тот же день потрясенный происшедшим Бирон созвал совещание, на которое пригласил фельдмаршала Б. X. Миниха, обер-гофмаршала Р. Г. Левенвольде, кабинет-министров князя А. М. Черкасского и А. П. Бестужева-Рюмина. Миних-сын упоминает, что на это заседание пригласили еще следующих знатных персон: начальника Тайной канцелярии генерала А. И. Ушакова, адмирала и президента Адмиралтейской коллегии Н. Ф. Головина, обер-шталмейстера князя А. Б. Куракина, генерал-прокурора князя Н. Ю. Трубецкого, генерал-поручика В. Ф. Салтыкова и гофмаршала Д. А. Шепелева.[57] Английский посланник назвал эту группу знати «хунтой» (на испанский манер —junto), что довольно точно.

Показания Левенвольде на следствии в 1742 году отчасти передают обстановку растерянности, воцарившуюся тогда во дворце: когда императрице «в болезни зело тяжко стало, то прислано было к нему (как и к другим сановникам. – Е. А.) от него, герцога, чтоб он (Левенвольде. – Е. А.) ехал во дворец, и как он приехал к нему, герцогу, и он, ему объявя, что Ее величество трудна, спрашивал что делать? На что он сказал, что он не знает, надобно-де для того призвать министров. Он его послал для того ж к графу Остерману».[58] Действительно, решили просить совета у Остермана и послали к нему также кабинет-министров – князя А. М. Черкасского, А. П. Бестужева-Рюмина и фельдмаршала Миниха.[59] Вице-канцлер уже несколько лет (из-за подлинной или выдуманной подагры) не выходил из дома, и к нему постоянно посылали записки или сами сановники приезжали для совещаний.[60] Эта система давно сложилась при Анне Иоанновне, и для императрицы и многих сановников двора репутация Остермана как наиболее опытного и умного советника была непререкаема. Без его участия в это время обычно не рассматривалось ни одно серьезное дело.

У Бирона были довольно сложные отношения с Остерманом. Как писал еще в феврале 1740 года французский дипломат, «граф Остерман представляется как бы помощником герцога, но на самом деле этого нет; правда, что герцог советуется с этим наиболее просвещенным и опытным из всех русских министров, но он не доверяет ему, имея на то верные основания».[61] Как и многие другие, Бирон знал вице-канцлера как человека лживого и двуличного. Не сложилось доверительных отношений между Бироном и Остерманом и позже, когда первый стал регентом.

Как писал Бирон в своих записках, Остерман дал визитерам такой совет: издать Манифест о наследнике престола, чтобы «учредить и утвердить порядок его возможно скорее и на прочных основаниях», имея в виду новорожденного Ивана Антоновича.[62] Этот Манифест о наследстве «писал по его сказыванию Андрей Яковлев», секретарь Кабинета министров. При дворе царила паника, и, как показал в 1742 году Остерман, «манифест еще был не окончен, а о скорейшем того сочинении от двора была присылка, дабы немедленно оное прислано было, который он, окончив начерно, с Андреем Яковлевым и отослал в Кабинет».[63] Анна Иоанновна на смертном одре почти сразу же одобрила и подписала документ.

Он предусматривал объявление принца Иоанна наследником российского престола. В Манифесте говорилось, что государыня, проявляя «матернее наше попечение… к приведению Нашего отечества с часу на часу в вящее цветущее состояние», решила, «по довольном и зрелом рассуждении», согласно петровскому Уставу о престолонаследии 5 февраля 1722 года и Закону о престолонаследии 1731 года, назначить Ивана Антоновича, названного «Любезнейшим Внуком», своим наследником. Далее в Манифесте говорилось, что если Иван Антонович умрет до того момента, как у него самого появятся «законно рожденные наследники», то престол переходит к его (еще не родившемуся тогда) младшему брату, а если и этот наследник умрет бездетным, то трон переходит к «другим законным из того же супружества (Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. – Е. А.) раждаемым принцам…».[64]

Документ этот отражал всем известное упрямое желание Анны Иоанновны сохранить престол за старшей ветвью Романовых, идущей от царя Ивана Алексеевича, и во что бы то ни стало не допустить на трон представителей той династической ветви, которая шла от младшего брата царя Ивана – Петра Великого. В этом Анна в точности повторила поступок императрицы Екатерины I, которая, умирая в мае 1727 года, подписала (по настоянию светлейшего князя А. Д. Меншикова) завещание – Тестамент. В нем было сказано, что престол от Екатерины переходит к внуку Петра I великому князю Петру Алексеевичу (сыну злосчастного царевича Алексея), а в случае его, Петра II, смерти (при его бездетности) на престол вступает Анна Петровна и ее мужские потомки, а затем Елизавета Петровна и ее сыновья и внуки. Формально и Тестамент, и Манифест 1740 года отвечали главному принципу петровского Устава о престолонаследии 1722 года – государь вправе устанавливать любой порядок престолонаследия, а также изменять его по своей воле. В этом – суть самодержавия. Но одновременно и Тестамент Екатерины, и Манифест Анны противоречили этому основополагающему принципу самодержавия – ведь и Петр Второй, и Иван Антонович, войдя в совершеннолетний возраст, даже не имея детей, были вправе (согласно Уставу Петра Великого) определять порядок престолонаследия так, как им заблагорассудится, а не так, как указывали их предшественники, оставившие завещание. Однако Анна Иоанновна об этом не задумывалась, как и Остерман, писавший Манифест. Зато они хорошо знали, как часто тогда умирали младенцы, даже не дожив до года. Поэтому и предусматривался механизм дублеров Ивана Антоновича из его младших (повторю, еще не родившихся) братьев.

Но это был лишь первый шаг при решении вопроса о власти. Никого не смущал тот факт, что наследником назначается двухмесячный младенец. Формально здесь соблюдалась логика предшествующего указа Анны Иоанновны 1731 года о престолонаследии, в котором было сказано о будущем наследнике, рожденном от брака Анны Леопольдовны с неким иностранным принцем. Одновременно автор Манифеста Остерман ссылался на пример Петра Великого, назначившего наследником (после казни царевича Алексея в 1718 году) своего трехлетнего младшего сына Петра Петровича.

Уже в момент составления Манифеста во всей своей остроте вставал серьезнейший вопрос: кто при новом императоре-младенце Иване будет регентом? Этот вопрос предстояло решить, не откладывая в долгий ящик, пока жива императрица. Скорее всего, обсуждение проблемы регентства происходило тогда же, 5–6 октября, на совещаниях вельмож. К такому выводу пришла следственная комиссия 1741 года: «…а по следствию явилось: рассуждение и совет о регентстве его (Бирона. – Е. А.) был 5 октября в вечеру. А то определение (завещание, или Акт. – Е. А.) писано того же вечера и ночью, а чтено ему (Бирону. – Е. А.) поутру на другой день, и между тем от сочинения до чтения и сведения его было токмо несколько часов, а слушав онаго, некоторые пункты и сам прибавить велел».[65] В принципе перед собравшимися сановниками был выбор из трех основных вариантов: первый – создается регентский совет в составе высших чиновников империи (с участием или без участия родителей императора); второй – регентшей становится мать императора Анна Леопольдовна; третий – регентом объявляется герцог Бирон.

Последний вариант среди иностранных наблюдателей даже не рассматривали – настолько невероятным он казался. Шетарди и другие дипломаты на все лады обсуждали возможные варианты правления, упоминая не только регентский совет, Анну Леопольдовну, но и Елизавету Петровну с ее племянником герцогом Голштейн-Готторпским.

С точки зрения тогдашнего права и принятых династических обычаев в России и Западной Европе первый и второй варианты были вполне законны, тогда как третий мог быть легитимен только с точки зрения логики Устава о престолонаследии Петра Великого 1722 года, основанного на самодержавном принципе – кого хочу, того и назначу в преемники. Если рассматривать варианты с позиций правящей верхушки, то коллективное регентство было менее предпочтительно, чем регентство Анны Леопольдовны. В верхах не было единства, и существовала опасность, что такая система не сработает. К тому же исторические примеры коллективного правления в России были неудачны: Боярское правление в малолетство Ивана Грозного, Семибоярщина 1610 года и особенно Верховный тайный совет 1730 года, бывший у всех на памяти. В последнем случае именно неприемлемость коллективного управления для массы дворянства стала причиной провала «затейки» верховников ограничить императорскую власть Анны Иоанновны. Пример гибнущей от дворянской демократии Речи Посполитой также с давних пор пугал всех верных подданных. Общее мнение было таким: «Они-де не хотят так сделать, как в Польше, чтоб многие персоны в совете присутствовали».[66] Ярым противником коллективного регентства выступал Бирон, который в ответ на предложение ввести такую систему решительно возразил: «Какой-де имеет быть совет? сколько-де голов, столько-де разных мыслей будет».[67]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван VI Антонович"

Книги похожие на "Иван VI Антонович" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Анисимов - Иван VI Антонович"

Отзывы читателей о книге "Иван VI Антонович", комментарии и мнения людей о произведении.