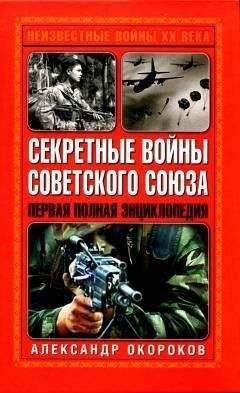

Александр Окороков - Секретные войны Советского Союза

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Секретные войны Советского Союза"

Описание и краткое содержание "Секретные войны Советского Союза" читать бесплатно онлайн.

Сразу после Второй мировой войны Советский Союз был втянут в череду непрекращающихся конфликтов по всему свету – на азиатском, африканском и южноамериканском континентах, в пустынях, джунглях и непроходимых лесах. Упоминания об этих "незнаменитых" войнах редко появлялись в открытых источниках, их ветераны давали подписку о неразглашении, победы и подвиги замалчивались, а бесценный опыт так и не был востребован. Даже после распада СССР подобная информация публиковалась крайне скупо, обрывочно, разрозненно. Данная книга стала настоящим прорывом. Это – первая полная энциклопедия ВСЕХ локальных войн с участием бывшего СССР. Впервые в отечественной литературе на основе недавно рассекреченных документов государственных и ведомственных архивов, а также воспоминаний ветеранов рассказано обо всех военных конфликтах второй половины XX века, в которых принимали участие советские и российские солдаты и офицеры.

Потеряв в бою 6 офицеров убитыми, одного раненым, 325 унтер-офицеров, капралов и легионеров убитыми, ранеными или пропавшими без вести, французы были вынуждены оставить позицию. 14 марта пала вторая из окрестных позиций – холм Доклап ("Габриэль"), а 17-го капитулировал гарнизон, оборонявший позицию Банкео ("Анна-Мария) в том же северном секторе обороны. Причем значительный урон оборонявшимся был нанесен командами "смертников" (добровольцев-саперов), которые, обвешанные взрывчаткой, подрывались на французских позициях.

30 марта начался второй этап операции, который преследовал целью захват Центрального сектора Мыонгтхань и южный сектор Конгкум. Для этого была применена "тактика малых потерь", известная тактика окопной борьбы времен Первой мировой войны. Ее суть заключалась в следующем. От ближайшего укрытия к опорному пункту противника – объекту атаки – отрывался скрытый ход сообщения. Когда до объекта атаки оставалось несколько десятков метров, начинали отрывать траншею, которую использовали в качестве исходной позиции при штурме опорного пункта. Этими ходами сообщений некоторые опорные пункты отсекались от основных позиций, что часто вынуждало противника оставлять опорные пункты и отходить без боя. После овладения ближайшим пунктом ход сообщения наращивали далее на глубину обороны противника, к следующему опорному пункту [499]. Всего было проложено свыше 100 (по другим данным – 600) километров траншей и ходов сообщения. К концу апреля траншеи вьетнамских бойцов достигли центрального аэродрома, через который осуществлялось снабжение Дьенбьенфу. Оборона французов была расчленена на две изолированные группировки.

В ночь на 1 мая 1954 года начался третий, завершающий этап боевых действий. К этому времени 14 тысячам бойцов и командиров первого эшелона вьетнамских войск противостояли лишь 3 тысячи боеспособных солдат-французов. По воспоминаниям участников сражения, оборонявшиеся дрались с безрассудством обреченных. Позже эти бои будут названы западными историками "второй верденской мясорубкой", а самими вьетнамцами – "вьетнамским Сталинградом". К 17 часам 7 мая 1954 года (после четырехчасового штурма) Дьенбьенфу пал.

В этом сражении Франция потеряла убитыми и пленными 7184 человека, остальные сдались и дезертировали [500]. Потери вьетнамцев, по французским данным, составили не менее 10 000 убитыми и в два раза больше ранеными [501].

Описание событий сражения за Дьенбьенфу было бы неполным без хотя бы краткого рассказа о трех планировавшихся операциях, получивших название птиц: "Гриф" (Vulture), "Кондор" (Condor) и "Альбатрос" (Albatros). Задачей всех этих операций было спасти осажденный гарнизон в Дьенбьенфу от наступления частей генерала Зиапа. Две последние предусматривали переброску живой силы и вооружения в осажденный лагерь или прорыв кольца окружения силами пробившихся с боями, к месту сражения, дополнительных частей французского экспедиционного корпуса. Что же касается операции "Гриф", разработанной и предложенной американским военным руководством, то она предполагала проведение массированных авиаударов по расположению вьетнамских войск. На идее этой операции следует остановиться подробней, так как ее отголоски хорошо прослеживаются в действиях американской авиации в конце 1960-х – начале 1970-х годов.

Прелюдия операции "Гриф" началась с визита в Вашингтон 20 марта 1954 года генерала Эли, начальника штаба Вооруженных сил Франции. 26 марта он неофициально встретился (по просьбе последнего) с адмиралом Артуром Рэдфордом, являвшимся в то время председателем Объединенного комитета начальников штабов. Рэдфорд предложил французскому генералу, чтобы 75-100 американских бомбардировщиков В-29 ("Суперкрепость"), размещенных на авиабазе Кларк на Филиппинах, провели три или четыре ночных рейда к Дьенбьенфу и нанесли удар по войскам Зиапа. Эскортировать бомбардировщики должны были 170 истребителей палубной авиации ВМФ США, которые имелись на двух авианосцах, находившихся в водах Южно-Китайского моря или вблизи от них. В разговоре с Эли Рэдфорд выразил уверенность, что правительства США и Франции одобрят план. Далее состоялось обсуждение перспектив применения для тех же целей трех атомных бомб. После этого началась "раскрутка" плана операции в высших эшелонах власти.

Оппозицию "Грифу" возглавил генерал Мэттью Б. Риджуэй, начальник штаба сухопутных войск США и герой войны в Корее. Он поставил под сомнение эффективность бомбежек в Индокитае, которые, по его мнению, неизбежно приведут к вводу американских войск во Вьетнам. А такое развертывание событий не поддержит народ Соединенных Штатов. Более того, применение атомного оружия, не говоря уже о негативной реакции в мире, вызвало бы технические сложности. Тепловой эффект, ударная волна и радиация оказались бы практически в равной степени губительными как для коммунистов, так и для французских солдат. При этом возрастала опасность втягивания в конфликт коммунистического Китая и Советского Союза, что грозило началом третьей мировой войны. Убедительные доводы генерала Риджуэя поддержали генерал Натан Твининг, начальник штаба ВВС, и адмирал Роберт Карни, начальник управления морских операций.

Адмирала Рэдфорда, в свою очередь, поддержали Государственный секретарь США Джон Фостер Даллес, "непробиваемый" и "несгибаемый" борец с коммунизмом, и вице-президент Ричард Никсон. Причем последний выразил готовность поддержать ввод американских сухопутных сил во Вьетнам в случае неудачи бомбового удара.

Президент США Эйзенхауэр, ознакомившись с предложением, в характерной ему манере занял нейтральную позицию, дав, тем не менее, указания Даллесу вынести вопрос на обсуждение лидеров конгресса. Собрание конгрессменов состоялось 3 апреля в Белом доме, но не принесло сторонникам силового решения вьетнамской проблемы победы. Не поддержал план Рэдфорда и главный союзник – Британия. Уинстон Черчилль и министр иностранных дел Англии Энтони Иден выступили решительно против военных операций в Индокитае. Даже французы, кровно заинтересованные в победоносном разрешении сложившейся ситуации, колебались: 4 апреля они высказались за одобрение плана, 6 апреля – против. 23 апреля, когда ситуация в Дьенбьенфу для французов ухудшилась, они вновь поддержали план, но было уже поздно. Американцы не решились начинать операцию без хотя бы символического участия Англии [502].

Касаясь проекта использования в боевых действиях атомного оружия, нельзя не упомянуть и о планах применения так называемых ядерных фугасов [503]. Один из них предполагал минирование таким фугасом перевала My Джиа, самого узкого места на вьетнамо-лаосской границе, через которое по "тропе Хо Ши Мина" шло основное пополнение войск и боевой техники. Другие особые планы были направлены на применение ядерных фугасов на территории Северного Вьетнама. Во время осады Кхе Санга и окружения французов в Дьенбьенфу применение такого оружия серьезно рассматривалось руководством США. Есть также сведения о существовании плана уничтожения огромных американских тыловых баз в случае их захвата вьетнамцами.

Поражение под Дьенбьенфу, ставшее фактически последним аккордом в военно-политических комбинациях Франции в Индокитае, получило огромный резонанс в стране. Разразившийся в метрополии политический кризис привел к отставке французского правительства. По мнению некоторых историков, именно с Индокитая начался развал всей колониальной империи Франции.

Всего за время боевых действий Франция и ее союзники потеряли около 460 тысяч солдат и офицеров, что превышало военные потери Франции во Второй мировой войне [504]. В числе погибших было 314 офицеров, 1071 унтер-офицер, 8997 легионеров Иностранного легиона [505].

Материальные потери в войне оказались для Франции и ее вооруженных сил не менее удручающими, чем политические и моральные. Экономические затраты на ведение войны только в 1949 году составили около 100 млрд. франков, а в 1950 г. они достигли 150 млрд. Всего же Франция израсходовала на войну 2699 млрд. франков и 2,6 млрд. долларов, поступивших из США [506].

Сложившаяся ситуация вынудила французское правительство пойти на мирные переговоры. В январе 1954 года по инициативе Москвы была достигнута договоренность о созыве международной конференции для урегулирования вопроса по Индокитаю. После 72 дней сложной и острой дипломатической борьбы 20-21 июля 1954 года в Женеве были подписаны соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. Соглашения устанавливали временную демаркационную линию между ДРВ и Южным Вьетнамом южнее 17-й параллели. Предусматривалось, что Вьетнам, а также Лаос и Камбоджа не будут входить ни в какие союзы, на их территории не будут создаваться базы иностранных государств, размещаться иностранные войска, военный персонал, а также прибывать оружие и боеприпасы [507].

На 1956 год намечались всеобщие выборы власти (не позднее 20 июля) под международным контролем, чтобы решить вопрос об объединении страны. На этом завершился первый этап вооруженного противостояния в Индокитае. Однако такая ситуация не устраивала Соединенные Штаты Америки. Совет национальной безопасности США расценил решения Женевской конференции как шаг, способствующий распространению коммунизма во всей Юго-Восточной Азии и наносящий Америке удар по ее геостратегическим интересам в регионе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Секретные войны Советского Союза"

Книги похожие на "Секретные войны Советского Союза" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Окороков - Секретные войны Советского Союза"

Отзывы читателей о книге "Секретные войны Советского Союза", комментарии и мнения людей о произведении.