Валерий Демин - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

Книга доктора философских наук В. Н.Демина (1942–2006) посвящена одной из знаковых фигур Серебряного века – Андрею Белому (1880–1934). Оригинальный поэт, прозаик, критик, мемуарист, он вошел в когорту выдающихся деятелей русской культуры и литературы ХХ века. Заметный след оставил Андрей Белый и в истории отечественной философии как пропагандист космистского мировоззрения, теоретик символизма и приверженец антропософского учения. Его жизнь была насыщена драматическими коллизиями. Ему довелось испытать всеобщее поклонение и целенаправленную травлю, головокружительные космические видения и возвышенную любовь к пяти Музам, вдохновлявшим его на творческие свершения. В центре внимания автора – рыцарская дружба Андрея Белого с Александром Блоком, его взаимоотношения с Валерием Брюсовым, Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Максимилианом Волошиным, Вячеславом Ивановым, Максимом Горьким, Мариной Цветаевой, Всеволодом Мейерхольдом и другими властителями дум российской интеллигенции.

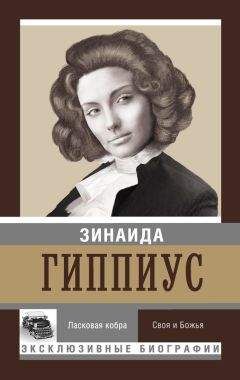

«<… > Тут зажмурил глаза; из качалки – сверкало; З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов „пленительницы“ (перо – Обри Бердслея); ком вспученных красных волос (коль распустит – до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блестками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.

<…> [Мережковский] тут же сидел: в карих штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, карей бородкой, с пробором зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком вырезался человечек из серого кресла под ламповым, золотоватым лучом, прорезавшим кресло; меня поразил двумя темными всосами (так!) почти до скул зарастающих щек; синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный; точно попал не туда, куда шел; и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократом… <…>»

Более обобщенную характеристику звездной супружеской пары дает свояченица Брюсова Бронислава Погорелова: «Странное впечатление производила эта пара: внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он – маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Черные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем легким взвизгиваньем, с которым переливались слова, когда Д[митрий] С[ергеевич] раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов.

А рядом с ним – Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой изза чрезмерной худобы. Но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлиненных глаз, в которых светился внимательный ум. Умело-яркий грим. Головокружительный аромат сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица… <…>»

Мало кто награждал Зинаиду Гиппиус – при всем ее несомненном авторитете – благозвучными прозвищами или эпитетами. Проницательная Ольга Михайловна Соловьева, восхищавшаяся ее стихами, после личного знакомства с поэтессой высказалась весьма лаконично: «Змея!» Сергей Соловьев, возненавидевший мистическую чету, перещеголял мать и одним махом развеял ореол сакральности в едкой и злой эпиграмме: «Святая дева с ликом бляди / Бела, как сказочный Пегас, / К церковной шествует ограде / И в новый храм приводит нас. // Хитра, как грек, и зла, как турка, / Ведет нас к Вечному Отцу, / И градом сыплет штукатурка / По Зинаидину лицу. // В архиерейской ставши митре / И пономарском стихаре, / Законный муж ее Димитрий / Приносит жертву в алтаре…» Словом, непростые и далеко не безоблачные отношения складывались с самого начала в символистской среде… Большинство называло ее совсем уж зловещим именем – «Сатанесса». Тем не менее ее поэтический талант ценили почти все за малым исключением; восторг почитателей иногда переходил всякие границы – вроде высказывания: «Пушкин – нуль по сравнению с Гиппиус». Дмитрий Сергеевич к тому времени также уже был прославленным и общепризнанным автором двух частей трилогии «Христос и Антихрист» – «Смерть богов. (Юлиан Отступник)» и «Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи)». Журнал «Мир искусства» к тому времени завершил публикацию его фундаментального исследования «Л. Толстой и Достоевский». Стихи Мережковского были намного слабее его прозы, философских и богоискательских эссе: лиризмом, экспрессивностью, религиозным экстазом и другими параметрами они явно уступали сакральной таинственности и обволакивающей «вечноженственности» поэзии его супруги. После отъезда блистательной супружеской пары из Москвы Борис Бугаев вступил с ними в переписку. Одно письмо за подписью «Студент-естественник» он даже рискнул опубликовать в январском номере журнала «Новый путь».

* * *Общение Андрея Белого с представителями культурной элиты и друзьями-«аргонавтами», заряженными пассионарной энергией, повлекло за собой и небывалый подъем собственных творческих сил. В апреле 1902 года в издательстве «Скорпион» вышла в свет «2-я драматическая симфония», моментально ставшая российским бестселлером. Одновременно молодой автор трудился над следующими двумя (3-й и 4-й) «симфониями» и подготавливал к печати 1-ю, написанную раньше остальных. Учебные занятия явно отвлекали его от теперь уже ставшей главной линии жизни. Белый все реже и реже посещал университет – за исключением разве что химической лаборатории и некоторых семинаров, интересных ему своей тематикой. Зато его всегда можно было встретить на симфонических концертах в консерватории или заседаниях студенческого филологического общества, где он выступил с докладом «О формах искусства».

Лето он провел в имении Серебряный Колодезь, расположенном в Тульской губернии, незадолго перед тем купленном отцом для семейного отдыха. Здесь Белый непрерывно и помногу писал – стихи и прозу, читал в подлиннике Канта и впервые познакомился с философским шедевром Ницше «Так говорил Заратустра», ставшим отныне его настольной книгой. Даже спустя тридцать лет, когда его просили назвать трех любимых авторов, Белый неизменно отвечал: Евангелие, Гоголь, Ницше («Заратустра»)…

По возвращении в Москву жизнь молодого декадента вновь завертелась в бешеном ритме. В середине ноября он лично познакомился с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа, а уже в декабрьском номере издаваемого ими журнала «Мир искусства» были опубликованы две статьи Белого «Певица» и «Формы искусства» (последняя написана на основе доклада, сделанного в студенческом обществе). Его продолжали волновать принципиальные теоретические вопросы, и спустя полгода в «Хронике журнала „Мир искусства“» появляется написанный Андреем Белым страстный манифест под названием – «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам». Здесь Белый выступает от имени всей творческой молодежи, катастрофически теряющей понимание у старшего поколения (к началу ХХ века классическое противоречие между «отцами и детьми» обострилось в России до предела). Аргументы молодого символиста подчас представляются парадоксальными (но как тут не вспомнить хрестоматийный пушкинский афоризм: «Гений – парадоксов друг»):

«Нас укоряют в беспринципности. Но это – иллюзия. Видимая беспринципность несравненно благодетельнее ограниченного принципа. Ограниченный принцип ведет к активному противодействию тем положительным началам, которые не включены в этот принцип в силу его ограниченности. А таких начал может быть несравненно больше, нежели включено их в известный принцип. Видимая беспринципность – меньшее зло сравнительно с принципиальной ограниченностью. Часто – это ночь на исходе… <…>»

Он пояснял: каждое поколение нервнее, тоньше, нежнее; с каждым поколением нужно обращаться все бережней и бережней. Часто более утонченные запросы молодежи отвергаются или над ними грубо смеются. Тогда нормальный рост прерывается и утонченность переходит в извращенность. «Волей-неволей мы загнаны в ледники, – констатирует Белый, – смешон нам страх к ледникам». И продолжает:

«Да, мы суровы к прошлому. Мы – мост, по которому пройдут наши более счастливые дети. <… > Наши дети пройдут по нашим телам. Они вскарабкаются на еще большие кручи. Они прислушаются – уловят первое предрассветное веяние, чтобы с чистым сердцем возвестить солнце. Быть может, из нас тоже будут такие, которым дано это счастье.

В этом бескорыстном назначении наша гордость, наше бесстрашие, наша сила, наше презрение, наш вызов смерти. <… > Было бы смешно полагать, что нас много, что именно из нас и состоит молодежь. Мы – „декаденты“ – имеем претензию полагать, что мы – зерно современной молодежи, мы – преторианцы, идущие во главе ее войска».

Журнал «Мир искусства» издавался в Петербурге. Его символистским собратом в Москве стал журнал «Весы», зародившийся в русле книгоиздательства «Скорпион». Основателем того и другого был Сергей Александрович Поляков (1874–1942) – крупный текстильный фабрикант, меценат, покровитель московских символистов, знаток искусства и переводчик входившего в то время в моду писателя-декадента Кнута Гамсуна (Поляков в совершенстве владел норвежским языком). С виду скромный, застенчивый и малоразговорчивый Поляков не жалел денег на дорогостоящие издания и гонорары для отечески опекаемых им писателей, поэтов и художников-оформителей, целиком доверяясь Брюсову как главному идеологу всего направления и прекрасному организатору редакционно-издательской деятельности.[13] Редакция «Скорпиона», разместившаяся в построенной в модернистском стиле гостинице «Метрополь», быстро превратилась в штаб-квартиру московского символизма. Другим центром притяжения, естественно, стала редакция «Весов». Среди многочисленных авторов, кормящихся от щедрот русского мецената Полякова, помимо общепризнанного мэтра Брюсова особенно выделялись два поэта, впоследствии ставшие классиками Серебряного века – Константин Бальмонт и Вячеслав Иванов (1866–1949).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Демин - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.