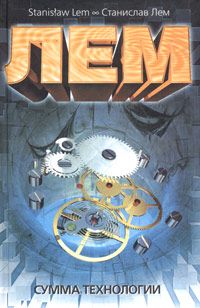

Станислав Лем - Сумма технологии

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Сумма технологии"

Описание и краткое содержание "Сумма технологии" читать бесплатно онлайн.

«Сумма технологии» подвела итог классической эпохе исследования Будущего. В своей книге Станислав Лем провел уникальный и смелый технологический анализ цивилизаций. Он проанализировал возможности возникновения принципиально новых групп научных дисциплин и полностью отказался от простых экстраполяционных построений Будущего. Написанная почти сорок лет назад книга нисколько не устарела и является классикой футурологии.

Сказанное выше – довольно распространенный взгляд, приемлемый, наверное, как первое приближение, но не более того. Заключенное в нем «раздвоение» трудно сохранить, особенно на длительный срок. Не потому лишь, что мы сами создаем технологию, а прежде всего потому, что это она формирует нас и наши принципы – в том числе и моральные. Разумеется, она делает это через посредство общественных систем, являясь их производственной основой, но я не об этом хочу говорить. Технология может также действовать – и действует – непосредственно. Мы не привыкли к наличию прямых связей между физикой и моралью, тем не менее это так. Или хотя бы может быть так. Чтобы не быть голословным: моральные оценки поступков зависят, прежде всего, от их необратимости. Если бы мы могли воскрешать мертвых, убийство, оставаясь дурным поступком, перестало бы быть преступлением, как не является преступлением, например, удар, нанесенный человеку в гневе[38]. Технология более агрессивна, чем мы обычно полагаем. Ее вторжение в психику, проблемы, связанные с синтезом и метаморфозом личности (которые мы рассмотрим особо), лишь в настоящее время составляют пустое множество. Его наполнит дальнейший прогресс. Тогда исчезнет масса моральных императивов, сегодня еще нерушимых, зато появятся новые вопросы, новые этические дилеммы.

Все это означает, что нет внеисторической морали. Различны лишь масштабы длительности явлений; в конце концов даже горные хребты рушатся, обращаясь в песок, ибо таков мир. Человек, существо, живущее недолго, охотно пользуется понятием «вечность». Вечными должны быть определенные духовные ценности, великие произведения искусства, моральные системы. Не будем, однако, обманывать себя: и они смертны. Это не означает замену порядка хаосом или внутренней убежденности – безразличием. Мораль изменяется постепенно, но она изменяется, и именно поэтому тем труднее сопоставлять друг с другом два этических кодекса, чем большее время их разделяет. Мы близки шумерам, но мораль человека культуры леваллуа потрясла бы нас.

Постараемся показать, что нет вневременной системы оценок, как не существует ньютоновской абсолютной системы отсчета или абсолютной одновременности событий. Это не означает запрещения высказывать оценки по отношению к событиям прошлого или будущего: человек всегда высказывал оценочные суждения, выходящие за границы его состояния и реальных возможностей. Это означает только, что каждая эпоха имеет свое представление о справедливости, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но которое прежде всего нужно понять.

Первопричина

МЫ ЖИВЕМ в эпоху ускорения техноэволюции. Следует ли отсюда, что все прошлое человека, начиная с последних оледенений, – палеолит, неолит, древний мир, средние века – все было, по сути, подготовкой, накоплением сил для того скачка, который ныне несет нас в неведомое будущее?

Цивилизация как динамическая система родилась на Западе. Поразительная это вещь – изучать историю и узнавать из нее, как близко разные народы подходили к самому преддверию «технологического старта» и как они останавливались у его порога. Современные металлурги могли бы поучиться у терпеливых индийских ремесленников, которые создали знаменитую нержавеющую металлическую колонну в Китабе с помощью порошковой металлургии, заново открытой уже в наши дни. О том, что порох и бумагу изобрели китайцы, знает каждый. В математику – умственное орудие, неотделимое от науки – большой вклад внесли арабские ученые. Однако все эти революционные открытия не вызвали ускоренного развития цивилизации, не породили лавинообразного прогресса[39]. В настоящее время весь мир перенимает у Запада его модель развития. Технологию импортируют народы, которые могут гордиться культурой более древней и сложной чем та, которая эту технологию породила. Напрашивается гипнотизирующая проблема: что, если бы Запад не совершил промышленного переворота, если бы не зашагал Галилеями, Ньютонами и Стефенсонами к промышленной революции?

Это вопрос о «первопричине» технологии. Не кроются ли ее источники в военных конфликтах? Печально известно ускоряющее действие войн как двигателей техноэволюции. С течением столетий военная техника утрачивает свой характер изолированной ветви общего потока знания и становится универсальной. Если баллисты и тараны были исключительно военными орудиями, то порох уже мог служить промышленности (например, в горном деле); в еще большей мере это относится к технике транспорта, так как нет ни одного транспортного средства – от колесного экипажа до ракеты, – которое после нужных модификаций не могло бы служить мирным целям. В атомной же технике, в кибернетике, астронавтике мы наблюдаем уже полное срастание обоих потенциалов: военного и мирного.

Однако воинственные наклонности человека нельзя считать двигателем технологической эволюции. Как правило, они ускоряли ее темп; они приводили к широкому использованию запасов теоретического знания своего времени. Но нужно отличать ускоряющий фактор от инициирующего. Все орудия войны обязаны своим возникновением физике Галилея и Эйнштейна, химии XVIII—XIX веков, термодинамике, оптике и атомной физике, но доискиваться военного генезиса этих теоретических дисциплин было бы нонсенсом. Несомненно, можно ускорить или замедлить бег уже пущенной в ход техноэволюции. Около 1969 года американцы решили вложить 20 миллиардов долларов в программу высадки своих людей на Луне. Согласись они отодвинуть этот срок лет на двадцать, реализация проекта «Аполлон» обошлась бы куда дешевле, потому что примитивная – по своей молодости – технология поглощает непропорционально много средств по сравнению с тем, чего требует достижение аналогичной цели в эпоху зрелости.

Согласись американцы выложить не 20, а 200 миллиардов долларов, им все равно не удалось бы высадиться на Луне через шесть месяцев, так же как никакие сверхмиллиардные затраты не помогли бы осуществить в ближайшие годы полет к звездам. Иначе говоря, вложение больших средств и концентрация усилий позволяют достичь потолка темпов техноэволюции, после чего дальнейшие вложения уже не дают никакого эффекта. Это утверждение – почти трюизм – совпадает с аналогичной закономерностью биоэволюции. Ей также знаком максимальный темп развития, превысить который не удается ни при каких обстоятельствах[40].

Но мы ставим вопрос о «первопричине», а не о максимально возможном темпе уже идущего технологического процесса. Попытка постичь праистоки технологии – занятие, способное привести в отчаяние, путешествие в глубь истории, которая лишь регистрирует факты, но не объясняет их причин. Почему это огромное древо техноэволюции, корни которого уходят, видимо, в последний ледниковый период, а крона теряется в грядущих тысячелетиях, древо, возникающее на ранних стадиях цивилизации, в палеолите и неолите, более или менее одинаково на всем земном шаре, свой подлинный мощный расцвет получило именно на Западе?

Леви-Строс пытался ответить на этот вопрос качественно, не анализируя его математически, что было бы невозможно из-за сложности явления. Он рассматривал возникновение техноэволюции статистически, используя для объяснения ее генезиса теорию вероятностей[41].

Наступлению технологии пара и электричества и последовавшим за ней успехам химического синтеза и атомной технологии предшествовал целый ряд исследований. Поначалу независимые, они шли извилистыми и далекими путями, иногда из Азии, чтобы дать свой посев в умах, собранных вокруг бассейна Средиземного моря. На протяжении столетий происходило «скрытое» накопление знаний, пока наконец кумулятивный эффект не проявился в таких событиях, как низвержение Аристотелевых догм и принятие опыта в качестве директивы всякой познавательной деятельности, как возведение технического эксперимента в ранг общественного явления, как распространение механистической физики. Эти процессы сопровождались появлением общественно необходимых изобретений; последнее имело огромное значение, так как в любом народе и в любую эпоху есть потенциальные Эйнштейны и Ньютоны, но раньше им не хватало почвы, условий, общественного резонанса, усиливающего результаты деятельности гениальных одиночек.

Леви-Строс полагает, что общество вступает на путь ускоренного прогресса, попав в некую полосу следующих друг за другом явлений. Существует как бы некий критический объем, некий «коэффициент размножения» открытий и их общественных последствий (создание первых паровых машин, возникновение энергетики угля, появление термодинамики и т. д.), достижение которого в конце концов приводит к лавинообразному росту числа открытий, обусловленных начальными успехами, – точно так же, как существует критическое значение коэффициента «размножения» нейтронов, достижение которого в куске расщепляющегося изотопа приводит к цепной реакции. Мы как раз переживаем цивилизационный эквивалент подобной реакции или даже, быть может, «технологический взрыв», находящийся в данный момент в высшей фазе. Вступит ли некоторое общество на этот путь, начнется ли цепная реакция техноэволюции – это, по мнению французского этнолога, решает случай. Подобно тому как игрок в кости, если только он будет бросать их достаточно долго, может рассчитывать на выпадение серии одних лишь шестерок, всякое общество с вероятностной точки зрения имеет – по крайней мере в принципе – одинаковые шансы вступить на путь быстрого материального прогресса.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сумма технологии"

Книги похожие на "Сумма технологии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Сумма технологии"

Отзывы читателей о книге "Сумма технологии", комментарии и мнения людей о произведении.