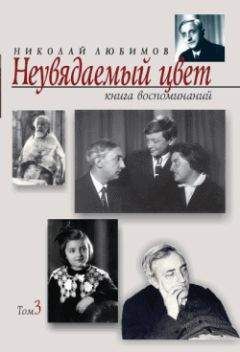

Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3"

Описание и краткое содержание "Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3" читать бесплатно онлайн.

Третий том воспоминаний Николая Михайловича Любимова (1912—1992), известного переводчика Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в себя главу о Пастернаке, о священнослужителях и их судьбах в страшные советские годы, о церковном пении, театре и литературных концертах 20—30-х годов ХХ века. В качестве приложения печатается словарь, над которым Н.М.Любимов работал всю свою литературную жизнь.

(«Весенняя распутица»)

– Борис Леонидович! После ваших стихов живых соловьев слушать не захочешь! – невольно вырвалось у меня.

Спустя несколько дней Борис Леонидович прислал мне все эти стихи, отпечатанные на машинке, а в догонку еще два стихотворения, написанные от руки: «Разлука» и «Свадьба».

«Разлука» – это было первое в советской поэзии стихотворение с намеком на арест героини. Уже одним этим оно брало за сердце, не говоря о том, что в него – это чувствовалось с первых строк – был вложен душевный опыт самого поэта. «Свадьба» поразила меня другим. До «Свадьбы» я не подозревал, как близка, как родственна Борису Пастернаку деревенская, страдная и хороводная, сарафанная и шушунная кольцовско-есенинская стихия. Недаром в 30-х годах самые большие надежды Борис Леонидович возлагал не на кого-нибудь, не на Заболоцкого, который, казалось, должен был быть ему тогда ближе, а на Павла Васильева с его «Стихами в честь Натальи»:

По стране красавица идет.

Так идет, что ветви зеленеют,

Так идет, что соловьи чумеют,

Так идет, что облака стоят.

На семинаре молодых поэтов 1935 года, о котором мне тогда же рассказывал присутствовавший на нем Александр Яшин, Пастернаку задали вопрос, кто, по его мнению, из молодых поэтов стоит на правильном пути. Пастернак назвал Павла Васильева, Ярослава Смелякова и Леонида Лаврова. На это ему возразили, что ведь все трое недавно арестованы. «Ах вот как? Ну, тогда, значит, не на правильном», – ответил Пастернак. Замечу мимоходом: я убежден, что Пастернак знал об аресте этих трех поэтов и сказал о правильности их пути умышленно. А тут притворился, что в первый раз слышит. Пастернак, как многие дети, был отличный актер-реалист. Он дал здесь такое же точно представление, как со стихотворением «Брюсову», которое он, видите ли, забыл, споткнувшись на предосудительной строчке. Когда же, после смерти Сталина, военная прокуратура занялась реабилитацией расстрелянного в 37-м году Павла Васильева, обвиненного в том, что он по наущению Бухарина, покровительствовавшего Васильеву как поэту и охотно печатавшего его стихи в «Известиях», готовил покушение на «самого большого человека», Пастернак написал в прокуратуру письмо, в котором отметил, что Васильев «безмерно много обещал», что Васильев был наделен тем «ярким, стремительным и счастливым воображением», без которого не бывает настоящей поэзии и которого он, Пастернак, после Васильева ни в ком уже не видел.

Вскоре после присылки стихов мы встретились с Борисом Леонидовичем. Он был бодр, говорил, что все хорошо на свете, один за другим выходят люди из концлагерей и что в его литературной жизни есть сдвиг: «Знамя» печатает цикл его стихотворений.

Словом, он верил в то, что постепенно разменивается, и не хотел замечать зарниц, не хотел слышать погромыхиванья, без чего в Советском Союзе не обходится даже самое долгое вёдро – слишком уж просило его сердце «света и тепла».

Затем он стал жить в Переделкине круглый год, телефона у него там не было, сваливаться на него, как снег на голову, я считал неудобным, к тому же я весь ушел в перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля», и встречи наши почти прекратились. До меня лишь долетали вести об его жизни и обо всем, что было связано с «Доктором Живаго». Слышал я, что к нему приезжали из Союза писателей с просьбой подписать какой-то протест против каких-то зарубежных «зверств», на что он ответил:

А в Венгрии водичка лилась? Что же мы не протестовали тогда? И подписать отказался.

Слышал я, что Павел Антокольский приезжал к нему уговаривать его взять «Живаго» из итальянского издательства, на что Пастернак ответил:

Павлик! Мы с тобой старики. Нам с тобой поздно подлости делать.

– Смотри! Не сделай рокового шага! Не упади в пропасть! – с актерско-любительским пафосом прохрипел Антокольский. – Возьми рукопись назад. Помни, что ты продаешь советскую литературу.

– Да что там продавать? – возразил Пастернак. – Там уж и продавать-то нечего. Вы сами давно все продали – и оптом, и в розницу.

В начале 59-го года один мой знакомый, написавший еще до истории с «Живаго» статью о Пастернаке, которую так и не напечатали, но которую, прочитав в рукописи, одобрил Пастернак, навестил Бориса Леонидовича в Переделкине. Он привез мне от Бориса Леонидовича привет и просьбу – позондировать почву в издательствах, ибо его – не с материальной, а с моральной стороны – начинает угнетать полное отсутствие заказов.

Случай не замедлил представиться. Я был редактором двухтомника пьес Кальдерона, готовившегося в издательстве «Искусство». Дело было уже на мази. Нежданно-негаданно издательский редактор Зоря Моисеевна Пекарская звонит мне, что состоялся очередной совет ученых и неученых мужей – членов редколлегии «Библиотеки драматурга», в которой должен был выйти Кальдерон. На этом совещании мужи спохватились и всполошились: «Какой же Кальдерон без „Стойкого принца“? Так вот решено, мол, непременно включить „Стойкого принца“ в новом переводе. Кому же заказать перевод? А сроки – драконовские. Я ответил, что прекрасно и быстро перевести „Стойкого принца“ может только один человек в Советском Союзе: Борис Леонидович Пастернак». Зоря Моисеевна, естественно, растерялась: «Да, но ведь Пастернака не печатают». Я ответил ей в сердцах, что родить второго Пастернака я при всем желании не могу, а вести переговоры с кем-либо еще считаю бессмысленным. Обойдемся в таком случае и без «Стойкого принца». «Ну, хорошо, я поговорю с директором», – нерешительно сказала Зоря Моисеевна. Не проходит и десяти минут, как я вновь услыхал в трубке ее уже ликующий голос: «Караганов сказал, что он очень рад. Ему, оказывается, дали указание как можно скорее предоставить Пастернаку работу, а он не знал, где эту работу найти. (Гуманизм Караганова и вышестоящих лиц объяснялся просто: разговорами за границей о том, что Пастернака в СССР не печатают.) Не могли бы вы съездить к Пастернаку в Переделкино и от имени издательства повести с ним переговоры?» «Je ne demende pas mieux»[20] – подумал я и, немедленно дав согласие, на другой день был уже в Переделкине и сговорился с Борисом Леонидовичем, что он берет на себя перевод «Стойкого принца». Показав мне груды писем, которые он теперь стал получать не только со всех концов Руси великой, но и со всех концов земного шара, он заметил, что игра с «Доктором Живаго» для него вполне стоила свеч. Я заговорил о тех его стихах, что потом составили последнюю его книгу «Когда разгуляется». Он отозвался на мои восторги довольно кисло, с неподдельным недоумением, что там, дескать, может особенно нравиться. Он сказал, что самое главное для него были и остаются роман и пьеса, которую он сейчас пишет.

Зимой 1959–1960 гг. мы виделись с ним несколько раз. Моя «редактура» «Стойкого принца» свелась лишь к пятнадцати предложениям на всю пьесу. Я уже не говорю о том, что Пастернак обогатил русскую драматическую поэзию еще одним самоцветом. Это ему было не впервой. Поразительно то, что, зная испанский язык из пятого в десятое, заглядывая по временам для самопроверки в немецкий и французский переводы, он ухитрился сделать в переводе всей труднейшей трагедии лишь две смысловые ошибки. Помимо таланта, его еще всегда выручало обостренное филологическое чутье.

В день его 70-летия я послал ему в Переделкино телеграмму, в которой назвал его «красой и гордостью русской литературы». Телеграфистка в 55-м отделении связи на Палихе, принимая телеграмму, вскинула на меня удивленные, слегка испуганные и даже с промелькнувшей тенью негодования глаза. Видимо, история с «Доктором Живаго» была ей памятна. Что другое, а забивать памороки у нас насобачились: «Я сама не читала, но раз в газетах пишут, что он предатель, стало быть, он предатель и есть…»

Потом Ольга Всеволодовна мне говорила, что моя телеграмма обрадовала Бориса Леонидовича: во-первых, думается мне, потому, что я был ему не безразличен, что засвидетельствовала в своей книге воспоминаний Ольга Всеволодовна, а во-вторых, потому, что поздравлений он в этот день наполучал уйму, но только не от братьев-писателей. Приветствующих можно было перечислить по пальцам: Николай Николаевич Вильмонт, Паустовский, я и кто-то еще. Были, разумеется, и устные приветствия соседей по даче, в частности – от семьи Вс. Иванова, не отвернувшейся от Пастернака ни на секунду.

Вскоре я получил приглашение к Борису Леонидовичу на обед, который состоялся на квартире у Ивинской. Кроме меня, тут были Ариадна Сергеевна Цветаева-Эфрон и Константин Петрович Богатырев.

С несвойственной ему ворчливостью Пастернак за обедом рассказал:

– Одна швейцарка вздумала доставить мне удовольствие: прислала мне книгу моих ранних стихов в своем переводе на немецкий. Вот удружила! В них и по-русски-то ничего понять нельзя, а немецкие их переводы надо сунуть в аквариум рыбам на корм.

Конечно, тут есть «красное словцо», но в каждом красном словце мелькает хотя бы отсвет истинного отношения человека к затронутой им теме.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3"

Книги похожие на "Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3"

Отзывы читателей о книге "Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3", комментарии и мнения людей о произведении.