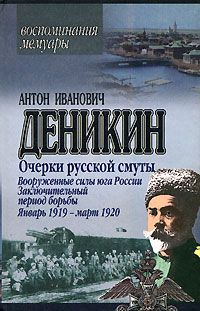

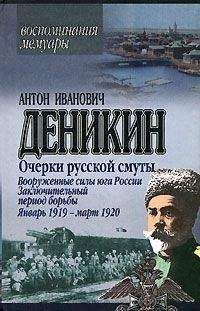

Антон Деникин - Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)"

Описание и краткое содержание "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)" читать бесплатно онлайн.

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале – сентябре 1917 года: предреволюционная смута, военные реформы Временного правительства, потеря армией управления и, как следствие, – ее развал.

Для широкого круга читателей.

Если высшие комитеты увлекались более политической деятельностью, и углублением в армии «революционных начал», то низшие постепенно начали овладевать вопросами службы, быта и жизни войсковых частей, устраняя, ослабляя и дискредитируя власть командного состава. Понемногу, установилось фактическое право смещения и выбора начальников, ибо положение начальника, которому «выразили недоверие», становилось нетерпимым. Таким путем, например, на Западном фронте, войсками которого я командовал, к июлю месяцу ушло до 60 старших начальников, от командира корпуса до полкового командира включительно.

Но наиболее страшным явилось стремление комитетов, по своей инициативе и под давлением войск, вторгаться и в чисто боевые тактические распоряжения начальников, затрудняя донельзя, или ставя иногда в положительную невозможность, ведение операций.

Связанный, спутанный, обезличенный, лишенный власти, и поэтому безответственный начальник, не мог уже вести с уверенностью войска на поле победы и смерти…

Но так как власти не стало, начальникам поневоле приходилось обращаться за содействием к комитетам, которые действительно иногда влияли умиротворяюще на разбушевавшихся солдат, вели борьбу с дезертирством, улаживали обостренные отношения между офицерами и солдатами, призывали к исполнению приказов и вообще поддерживали, внешние по крайней мере, подпорки здания, начинавшего давать сильные трещины.

Эта положительная сторона деятельности некоторых комитетов до сих пор еще вводит в заблуждение их апологетов, в том числе Керенского. Я не могу спорить с людьми, думающими, что можно возвести здание – один день ставя сруб, а на другой – растаскивая бревна.

Как на положительную сторону деятельности комитетов, указывают и на личное участие их членов в наступлении, ознаменованное гибелью некоторых из них… Нет ничего удивительного, что некоторые члены комитетов исполнили честно свой долг, но в результате и на Юго-западном фронте, где комитеты пользовались исключительным вниманием главного командования (Брусилов, Гутор), и у меня, на Западном фронте – все они сознались в полном своем бессилии, не только двинуть войска вперед, но и «остановить их безумное, паническое бегство». Это обстоятельство станет еще более понятным, когда мы увидим ниже, кто входил в состав комитетов.

Так шла видимая и невидимая работа войсковых организаций, чередуясь между патриотическими призывами и интернационалистическими лозунгами, между помощью командирам и их низвержением, между выражением доверия или недоверия Временному правительству, и ультимативньм требованием новых сапог, и суточных денег членам комитета… Бытописатель русской армии, изучив некогда это явление, придет в изумление от того непонимания законов существования вооруженной силы, которое обнаружено много раз комитетской деятельностью и литературой.

Особенно демагогически настроены были тыловые и флотские комитеты. Балтийский флот пребывал все время в состоянии, близком к анархии, Черноморский был значительно лучше и держался прочно до июня. Трудно даже учесть огромный вред, принесенный разбросанными по всей стране тыловыми комитетами и советами, среди которых надменность соперничала с поразительным невежеством. Я ограничусь приведением лишь нескольких примеров, характеризующих эту деятельность в разных ее проявлениях.

Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии в середине мая вьшустил декларацию, в которой, не удовлетворяясь данной Финляндии Временным правительством автономией, заявляет о необходимости предоставления ей полной свободы, и о том, что «со своей стороны, будет поддерживать, всеми доступными мерами, все шаги революционных организаций, направленные к скорейшему достижению и разрешению этого вопроса».

Центральный комитет Балтийского флота, совместно с вышеназванным комитетом, в тревожные дни выступления большевиков в Петрограде (начало июля) объявил: «вся власть Всероссийскому совету р. и с. депутатов. Сплотимся вокруг революционной борьбы нашей трудовой демократии за власть», и не выпустил в Петроград кораблей, вызванных Временным правительством для подавления мятежа.

Комитет Минского военного округа незадолго до наступления, уволил на полевые работы всех солдат запасных батальонов в свои губернии. Я велел предать суду состав комитета, но вряд ли это распоряжение имело какие-либо последствия, так как военное министерство, невзирая на мои предложения, не установило законной ответственности членов комитета – коллегиального учреждения, выносящего свои решения по большинству голосов, иногда тайным голосованием.

Наконец, приведу один курьезный бытовой эпизод: комитет одного из конских депо на моем фронте постановил поить лошадей только один раз в сутки, благодаря чему большая часть лошадей пала.

Было бы несправедливостью отрицать существование и положительных примеров, в деятельности и постановлениях «тыловых организаций», но эти примеры тонут, бесследно и безрезультатно, в общей анархической волне, поднятой и их руками.

Несомненно, наиболее важным вопросом, с военной точки зрения, являлось отношение комитетов к войне, и в частности, к готовившемуся наступлению. В главе ХI-ой, я очертил те внутренние противоречия, которые резко проявились, как в сознании членов Совета и Съездов, так и в тех двойственных, неискренних директивах, которые были даны ими армейским организациям, и сводились к приятию войны, наступления, но без победы.

Это положение и было в общем усвоено, и проводимо в жизнь высшими комитетами, за исключением, впрочем, комитета Западного фронта, который в июне вынес резолюцию большевистского характера, сводившуюся к следующему: война порождена захватной политикой правительства; поэтому единственным средством прекращения войны является борьба объединившейся демократии всех стран против своих правительств; окончание же войны, путем решительной победы одних держав над другими, послужит лишь к укреплению военщины, во вред демократии.

Пока на фронте было затишье, войска сравнительно спокойно относились ко всем этим словопрениям и резолюциям высших организаций. Но когда настало время готовиться к переходу в наступление, во многих людях заговорили шкурные побуждения, и готовые формулы пораженческих идей пришлись как нельзя более кстати. Наряду с комитетами, продолжавшими выносить патриотические резолюции, некоторые войсковые организации, отражая мнение частей, или проводя свое собственное, резко пошли против идеи наступления. Целые полки, дивизии, даже корпуса на активных фронтах, и особенно на Северном и Западном, отказывались от производства подготовительных работ, от выдвижения в первую линию. Накануне наступления, приходилось назначать крупные военные экспедиции, для вооруженного усмирения частей, предательски забывших свой долг.

* * *Я хочу дать совершенно объективную картину деятельности одной из крупных организаций – «Армейского комитета XI армии», основываясь исключительно на данных, извлеченных из комитетского отчета. Проследить день за днем (21–30 мая) работу комитета весьма интересно по двум причинам: во первых, в состав его входили столь прославленные впоследствии большевики: Крыленко и Дзевалтовский, во-вторых, работа эта предшествовала наступлению XI армии, имевшей важную активную задачу в июньской операции.

Председатель комитета, – сначала прапорщик Крыленко, – с.-д. большевик, – потом солдат Пипик, – с.-д. меньшевик-интернационалист.

Комитет делится на фракции: большевиков, соц. – рев., меньшевиков-оборонцев, меньшевиков-интернационалистов и беспартийных; резолюции выносятся по фракциям, причем четыре последних образуют обычно блок. Такой порядок вызывает протест одного из членов: «если армейский комитет должен представлять голос армии, выражать ее желания, то к чему партийные разделения».

Докладчиками по военно-политическим вопросам являются, обыкновенно: прапорщик Крыленко – большевик.

Поручик Дзевалтовский – большевик.

Поручик Холодный – меньшевик.

Солдат Пипик – меньшевик-интернационалист.

Прапорщик Носарь – соц. – рев.

Вольноопред. Гандлер – соц. – рев.

Вольноопред. Шадхан – внепар.

Шт. ротм. Протопопов – внепар.

23 мая постановлено послать 8 представителей на Всерос. съезд советов р. и с. депут., созываемый в Петрограде на 1-ое июня, причем для выбора, принято пропорциональное представительство обеих точек зрения (блок и большевики), и выбранным делегатам будет поручено совершить массовый объезд частей, для определения взглядов войск.

24 мая комитет принимает резолюцию, которая выражает одобрение вступлению социалистов в правительство, «на платформе активной политики, направленной к скорейшему заключению всеобщего мира на демократических началах», и обещает всемерную поддержку Врем. правительству. Резолюция большевиков, призывающая к борьбе с правительством, отвергнута. За первую подано 90 голосов, за вторую – 32.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)"

Книги похожие на "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)"

Отзывы читателей о книге "Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)", комментарии и мнения людей о произведении.