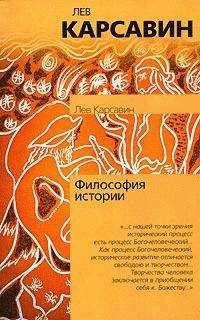

Лев Карсавин - Философия истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Философия истории"

Описание и краткое содержание "Философия истории" читать бесплатно онлайн.

Л.П.Карсавин – подлинный столп православной российской философии XX века, человек сложной, трагической судьбы – и удивительно чистой, прекрасно традиционной философской концепции.

«Философия истории» одно из главных философских произведений автора.

Впрочем, поскольку вспомогательными дисциплинами пользуется историк, в его работе естественно-научный метод переплетается с подлинно-историческим (ср. § 55). Область «вспомогательных наук» даже особенно пригодна для выяснения некоторых общеисторических проблем, в частности – проблемы взаимоотношения между социально-психическим и «внешним».

Историк познает прошлое более или менее опосредствованно, т. е. в связи этого прошлого с «неисторическим», «внешним» бытием (даже в том случае, когда он изучает какое-нибудь устное предание или «пережиток»). Но он всегда познает само прошлое; воспринимает его, а не «умозаключает» к нему. «Умозаключения», о которых столь любят говорить некоторые методологи, пытающиеся при этом показать исключительную свою психологическую одаренность, являются только средством для более точной характеристики воспринимаемого прошлого. Еще яснее восприятие самого прошлого в областях вспомогательных наук, когда историк пользуется ими для своих исторических задач.

Мы изучаем какую-нибудь рукопись, и прежде всего стараемся определить, подлинна ли она, т. е. то ли она самое, за что себя выдает. Часто такое исследование производится без всякой надобности, просто потому, что историкам свойственна зависть к естественникам, у которых есть колбы, реторты, микрометрические винты и аптекарские весы. – В области палеографии можно точностью превзойти любого естественника. Но допустим, мы руководимся в нашем исследовании вполне реальным мотивом – возникшим у нас сомнением в подлинности. Методически начинаем мы нашу работу с анализа бумаги. Заметив на ней водяные знаки и наведя справки в почтенном труде Н. П. Лихачева о водяных мельницах, мы после длительных сопоставлений убеждаемся, что бумага относится к той же эпохе, как и датирующая себя рукопись. Неудовлетворенные этим, мы изучаем характер письма, сопоставляя его с письмом других источников того же времени и происхождения, и получаем новые аргументы в пользу подлинности исследуемой рукописи. В первом случае, наша работа не носила явно-исторического характера. Во втором он уже яснее. – Мы должны были «схватить» особенности букв, уловить так называемый «ductus»,[75] своеобразное распределение строчек и пр., одним словом – индивидуальную палеографическую физиономию источника. Здесь нам самим пришлось производить ту работу, которую в первом случае выполнил за нас Н. П. Лихачев. И в подобном палеографическом исследовании недостаточно измерять буквы и строчки с помощью сантиметра. Тут существенней «общий взгляд», которым обладает любой «опытный» палеограф и которого нет у самого добросовестного ремесленника. Хороший палеограф, бегло взглянув на наш источник, сразу, без всяких измерений и увеличительных стекол датирует его, т. е. удостоверяет его подлинность. И доказывать свое суждение он будет не измерениями. – Он просто укажет на какие-нибудь характерные линии и хвостики. Он отметит, что такое именно начертание буквы «а» «влечет» за собою такие-то особенности в начертании других букв, что в изучаемой рукописи повторяется характерная для данного писца небрежность, хотя, может быть, она здесь и проявляется в небывалой еще форме. Палеографическая физиономия источника для палеографа является индивидуальностью, все моменты которой необходимо связаны друг с другом. И эта связь не может получиться в результате «бессознательно отстоявшихся в сознании» многочисленных восприятий. Бессвязные восприятия никогда не создадут непрерывной связи. Она совсем не привычная связь, и не причинная и не логическая. Она – историческая связь моментов индивидуальности, связь психическая, роднящая палеографа с психографологом. Палеограф или «познал» в источнике индивидуальность писца или «узнал» ее, уже познанную им ранее. Конечно, внешние сопоставления и в том и в другом случае были необходимым условием знания… Но познал палеограф все-таки не их, а нечто непрерывное, за ними находящееся (ср. § 55). Внешние разрозненные черты только средство к тому, чтобы познать внутреннее и заставить других его увидеть.

Мы переходим к содержанию источника. Мы не пренебрегаем чужим трудом и внешними признаками: мы устанавливаем согласованность года с «индиктом», отмечаем типичные для эпохи формулы «incipit» и «explicit».[76] Но мы идем дальше – стараемся уловить стиль источника, его ритм, фиксируя свое восприятие хотя бы тем, что отмечаем ритмические окончания фраз (клаузулы). Рядом с этим мы выделяем характеризующие стиль конструкции и формы, риторические фигуры, узнавая во всем этом эпоху и писателя. И только очень плохой историк не связывает всех своих восприятий в одно целое – стилистическую индивидуальность источника, специфицирующую качествование эпохи. Можно утверждать, что в таком связывании, т. е. в историческом познании, никакой необходимости нет. Но, во-первых, оно происходит само собой; во-вторых, оно дает нечто новое и качественно иное; в-третьих, иногда из него, из случайного восприятия стилистической физиономии, историк исходит, только потом подтверждая ее «внешними» фактами, а часто оно оказывается главным аргументом. Наконец, всплывающая перед нами диллема допускает два решения. – Еще большой вопрос, что является последним основанием вывода во всех подобных случаях и надо ли сводить исторический метод на индукцию или индукцию на исторический метод (§ 21). Казалось бы простую индукцию о дате бумаги нашего источника легко и естественно истолковать в смысле «исторического» познания в нем индивидуализации «общего» предмета (ср. § 5). Но если исторический метод еще можно оспаривать в простейших изысканиях, он несомненен там, где мы сопоставляем разные источники, интерпретируем их, связываем стиль с личностью автора или эпохи и т. д. Плеск воды…

58

Историческое исследование всегда и неизбежно ограничено каким-нибудь одним моментом. Предмет, изучаемый историком (народ, класс, семья, учреждение, религиозность, право, наука), всегда некоторое всеединство. Как мы уже знаем, внешних делений и определений в истории нет (ср. §§ 16, 21 сл.), и в связи с этим историческое исследование всегда ограничено.

Изучаемый момент является развивающимся из себя и в себе целым. Но он, будучи стяженным всеединством, всегда в себе самом связан с другими моментами, потенциально – со всеми. Поскольку мы рассматриваем его в его специфичности, он, развиваясь из себя самого, сосуществует с их развитием (ср. § 53) и как бы определяется ими в своем. Исследуя развитие какой-нибудь исторической индивидуальности (например, народа), мы в каждом моменте его усматриваем раскрытие ее идеи: иная индивидуальность «в этом случае» поступила бы иначе. Однако, сам «этот случай» есть нечто, созидаемое не только данною индивидуальностью, а еще и другими, сосуществующими с нею в ее всеединстве, еще и материальными моментами (например, географическими). Так, римляне обнаруживают и развивают далее присущее им военное искусство в борьбе с Пирром. Но появление Пирра в Италии не от них зависело и, обусловливая их военное развитие, само обусловлено ими в ином порядке. Так, империя ацтеков внутренно распадается и гибнет в борьбе с Кортесом, но поход Кортеса – нечто внешнее и обуславливающее. Развитие колоната на землях императорского фиска в Риме вытекает из всего социально-экономического строя Западной Империи. И тем не менее несомненно влияние отношений, характерных для Египта и Малой Азии; настолько несомненно, что некоторые усердные историки «выводят» колонат с «эллинистического» Востока. Но эллинистические формы хозяйственного строя не создали западно-римского колоната. Они явились лишь формою, в которую он, развиваясь из себя, выливался и которую он существенно видоизменял. Развился ли бы на Западе колонат без эллинистических влияний? Погибла бы ли империя Монтесумы без нападения Кортеса? – Оба вопроса, из которых у всякого на первый готов ответ утвердительный, а на второй – ответа нет, в такой постановке глубоко неисторичны. Ставя их, за разъединенностью моментов не замечают их единства и высшего индивидуализирующегося в них момента.

В свое время казались откровением тезисы об «острой» и «умеренной» эллинизации христианства. Но и тут за деревьями не видали леса. – И христианская и новоплатоновская философия (равным образом, конечно, и гносис) вырастают на общей почве, из недр эллинистической культуры. Обе продолжают греческую философию, сливая ее с мистико-религиозными течениями Востока и обе оригинальны. Впервые христианская философия слагается в систему у Оригена, который так же, как и Плотин, был учеником Аммония Мешочника, перешедшего из христианства в язычество. Позднее проблема, казалось бы, упрощается. – Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Нисский и другие строят систему христианской философии с помощью понятий и терминов, выработанных новоплатонизмом. Многое (например, трактат Василия Великого «О Духе Святом») оказывается простым пересказом, частью дословным, частью видоизмененным, некоторых мест из Эннеад Плотина. Но в понятиях и терминах новоплатонизма отцы Церкви выражают не новоплатоновскую, а христианскую метафизику, существенно от первой отличную, полнее и совершеннее индивидуализирующую усмотренное «общее». Не будь новоплатонизма (позволим себе для ясности неисторическую гипотезу), христианство должно бы было выработать свою терминологию, а не восполнять новоплатоновскую (ср. христианские понятия «ипостаси», творения из ничто). Тогда бы оно, наверно, выразило себя несколько иначе. Но и «обусловленное» новоплатонизмом, оно остается самим собою, на него не сводимо и из него не выводимо.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Философия истории"

Книги похожие на "Философия истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Карсавин - Философия истории"

Отзывы читателей о книге "Философия истории", комментарии и мнения людей о произведении.