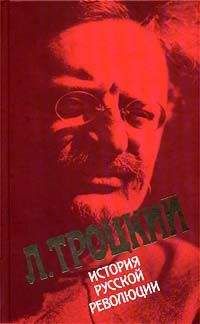

Лев Троцкий - История русской революции. Том I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "История русской революции. Том I"

Описание и краткое содержание "История русской революции. Том I" читать бесплатно онлайн.

Историю русской революции` можно считать центральной работой Троцкого по объему, силе изложения и полноте выражения идей Троцкого о революции. Как рассказ о революции одного из главных действующих лиц этот труд уникален в мировой литературе – так оценивал эту книгу известный западный историк И. Дойчер. Тем не менее она никогда не издавалась ни в СССР, ни в России и только сейчас предлагается российскому читателю. Первый том посвящен политической истории Февральской революции.

ЦАРЬ И ЦАРИЦА

Эта книга меньше всего задается самодовлеющими психологическими изысканиями, которыми теперь нередко пытаются подменить социальный и исторический анализ. В поле нашего зрения стоят прежде всего великие движущие силы истории, которые имеют сверхличный характер. Монархия является, одной из них. Но все эти силы действуют через людей. Монархия же связана с личным началом силою своего принципа. Это само по себе оправдывает интерес к личности монарха, которого ход развития столкнул с революцией. Мы надеемся, кроме того, в дальнейшем хоть отчасти показать, где в личности кончается личное – нередко гораздо ближе, чем кажется, – и как часто «особая примета» лица есть только индивидуальная царапина более высокой закономерности.

Николаю Второму предки оставили в наследство не только великую Империю, но и революцию. Они не дали ему ни одного качества, которое делало бы его пригодным для управления Империей, даже губернией или уездом. Историческому прибою, который все ближе подкатывал каждый раз свои валы к воротам дворца, последний Романов противопоставлял глухое безучастие: казалось, между его сознанием и его эпохою стояла прозрачная, но абсолютно непроницаемая среда.

Приближавшиеся к царю лица вспоминали после переворота не раз, что в самые трагические моменты царствования, во время сдачи Порт-Артура и потопления флота у Цусимы, десять лет спустя, во время отступления русских войск из Галиции, и еще через два года, в дни, предшествовавшие отречению, когда все вокруг царя были удручены, испуганы, потрясены, один лишь Николай хранил спокойствие. Он по-прежнему справлялся о количестве верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды прошлых охот, анекдоты официальных встреч, вообще интересовался мусором своего обихода, когда над ним гремели громы и извивались молнии. «Что это, – спрашивал себя один из приближенных генералов, – огромная, почти невероятная выдержка, достигнутая воспитанием, вера в божественную предопределенность событий или недостаточная сознательность?» Ответ уже наполовину заключается в вопросе. Так называемую «воспитанность» царя, его уменье владеть собою при самых чрезвычайных условиях никак нельзя объяснить одной внешней дрессировкой: суть была во внутреннем безразличии, в скудости душевных сил, в слабости волевых импульсов. Маска безразличия, которую в известных кругах зовут воспитанностью, у Николая естественно сливалась с природным лицом.

Дневник царя ценнее всяких свидетельских показаний: изо дня в день, из года в год тянутся на его страницах удручающие записи душевной пустоты. «Гулял долго и убил две вороны. Пил чай при дневном свете». Прогулка пешком, катанье в лодке. И снова вороны и снова чай. Все на границе физиологии. Упоминание о церковных обрядах делается тем же тоном, что и о выпивке.

В дни, предшествовавшие открытию Государственной думы, когда вся страна сотрясалась конвульсиями, Николай писал: «14 апреля. Гулял в тонкой рубашке и обновил катанье в байдарках. Пил чай на балконе. Стана обедала и каталась с нами. Читал». Ни слова о предмете чтения: сентиментальный английский роман или доклад департамента полиции? «15 апреля. Принял отставку Витте. Обедали Мари и Дмитрий. Отвезли их во дворец».

В день решения о роспуске Думы, когда сановные, как и либеральные, круги переживали пароксизм страха, царь писал в дневнике: «7 июля. Пятница. Очень занятое утро. Опоздали на полчаса на завтрак офицерам… Была гроза и большая духота. Гуляли вместе. Принял Горемыкина; подписал указ о роспуске Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал». Восклицательный знак по поводу предстоящего роспуска Думы есть высшее выражение его эмоций.

Депутаты разогнанной Думы призвали народ отказываться от уплаты налогов и отбывания воинской повинности. Произошел ряд военных восстаний: в Свеаборге, Кронштадте, на судах, в армейских частях; возобновился в небывалых размерах революционный террор против сановников. Царь пишет: «9 июля. Воскресенье. Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица… Погода была отличная. Во время прогулки встретили дядю Мишу, который вчера переехал из Гатчины. До обеда и весь вечер спокойно занимался. Катался в байдарке». Что катался именно в байдарке, указано; а чем занимался, не сказано. Так всегда.

И далее в те же роковые дни: «14 июля. Одевшись, поехал на велосипеде в купальню и с наслаждением выкупался в море». «15 июля. Купался два раза. Было очень жарко. Обедали вдвоем. Прошла гроза». «19 июля. Утром купался. Принимали на ферме. Дядя Владимир и Чагин завтракали». Восстания и динамитные взрывы еле задеты единственной оценкой: «милые события!», которая поражает низменным безучастием, недоразвившимся до сознательного цинизма.

«В 9 1/2 ч. утра поехали в Каспийский полк… Долго гулял. Погода была чудная. Купался в море. После чая принял Львова и Гучкова». Ни слова о том, что столь необычный прием двух либералов вызывался попыткой Столыпина включить оппозиционных политиков в свое министерство. Князь Львов, будущий глава Временного правительства, рассказывал тогда же об этом приеме у царя: «Я ожидал увидеть государя убитого горем, а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый разбитной малый в малиновой рубашке».

Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой почерпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем Мещерским, низким, подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны и две революции: между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда безразличия.

Николая не без основания называли фаталистом. Нужно только прибавить, что его фатализм был прямой противоположностью активной веры в свою «звезду». Наоборот, Николай сам считал себя неудачником. Его фатализм был только формой пассивной самозащиты от исторического развития и шел рука об руку с произволом, мелочным по психологическим мотивам, но чудовищным по последствиям. «Хочу, а потому так должно быть, – пишет граф Витте. – Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование, – сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно…»

Николая сравнивали иногда с его полусумасшедшим прапрадедом Павлом, удушенным камарильей с согласия его собственного сына, Александра «благословенного». Этих двух Романовых действительно сближали недоверие ко всем, выросшее из недоверия к себе, мнительность всемогущего ничтожества, чувство отверженности, можно бы сказать, сознание венценосного парии. Но Павел несравненно красочное, в его сумасбродстве был элемент фантазии, хотя и невменяемой. В потомке же все тускло, ни одной яркой черты.

Николай был не только неустойчив, но и вероломен. Льстецы называли его шармером, очарователем, за его мягкость с придворными. Но особую ласковость царь проявлял как раз к тем сановникам, которых решил прогнать: очарованный на приеме сверху меры министр находил у себя дома письмо об отставке. Это была своего рода месть за собственное ничтожество.

Николай враждебно отвращался от всего даровитого и крупного. Хорошо он себя чувствовал только в среде совсем бездарных и скудных умом людей, святош, рамоликов, на которых ему не приходилось глядеть снизу вверх. У него было самолюбие, даже довольно изощренное, но не активное, без крупицы инициативы, завистливо-оборонительное. Он подбирал министров по принципу постоянного снижения. Людей с умом и характером он призывал только в самом крайнем случае, когда не было иного выхода, подобно тому как призывают хирургов для спасения жизни. Так было с Витте, потом со Столыпиным. Царь к обоим относился с худо затаенной враждебностью. Как только проходила острота положения, он торопился разделаться с советниками, которые слишком превосходили его ростом. Отбор действовал настолько систематично, что председатель последней Думы, Родзянко, отважился 7 января 1917 года, когда революция стучалась уже в двери, сказать царю: «Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека: все лучшие удалены или ушли, остались только те, которые пользуются дурной славой».

Все усилия либеральной буржуазии найти общий язык со двором не приводили ни к чему. Неугомонный и шумный Родзянко пытался своими докладами встряхнуть царя! Тщетно! Тот отмалчивался не только от доводов, но даже от дерзостей, подготовляя в тиши роспуск Думы. Великий князь Дмитрий, бывший любимец царя и будущий участник убийства Распутина, жаловался своему сообщнику князю Юсупову на то, что царь в ставке с каждым днем становится все более безразличным ко всему окружающему. По мнению Дмитрия, царя спаивали каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действовало на его духовные способности. «Ходили слухи, – пишет с своей стороны либеральный историк Милюков, – что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя». Все это было выдумкой или преувеличением. Царю не нужно было обращаться к наркотикам: убийственное «снадобье» было у него в крови. Только проявления его казались особенно поразительны на фоне великих событий войны и внутреннего кризиса, приведшего к революции. Распутин, который был психологом, кратко говорил про царя, что у него «внутри недостает».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "История русской революции. Том I"

Книги похожие на "История русской революции. Том I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Троцкий - История русской революции. Том I"

Отзывы читателей о книге "История русской революции. Том I", комментарии и мнения людей о произведении.