Виктор Суворов - ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА"

Описание и краткое содержание "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА" читать бесплатно онлайн.

Так к обороне каких гор в СССР надо было срочно готовиться в 1940 году?

В 1940 году в СССР — никаких. Но возник вопрос:

— А вы не были в Колензо?

Думаю, абсолютное большинство опрашиваемых на него ответило бы контрвопросом:

— А ЭТО ГДЕ?

Ну как, ГДЕ?

Уточняю — на реке Тугела. Разве вы не знаете? Конечно, это не Волга, не Днепр. Но река существует. Причем на слегка возвышенной предгорной территории. В почти 100 км от Колензо на юго-запад находится тамошняя крупнейшая гора — Табана-Нтленьяна, 3482 м над уровнем моря (или 11 424 фута)…

Никогда не слышали? И какое отношение Колензо с Тугелой и Табаной-Нтленьяной имеют к Великой Отечественной войне? Отвечаю сразу: никакого!

Но как оказывается, они имеют какое-то отношение к предвоенной подготовке. Однако сначала о том, где же находятся эти географические объекты? Томить не буду, рассказываю: а находятся они на востоке ЮАР (Южно-Африканской Республики).

Если посмотреть на карту восточной части страны, то справа-внизу на берегу Индийского океана, почти на самом юге Африки окажется порт Дурбан. Слева от него (западнее) и расположена горная система с горой Табана-Нтленьяна с высотами выше 3 км (в границах королевства Лесото).

При чем здесь все это? А при том, что в книге «Боевые действия в горах» приводится много примеров боев в горных условиях во время разных войн, как правило, вне границ СССР и по времени от генералиссимуса Александра Васильевича Суворова до 1940 года.

— Ну чего уж так сразу с наступления? — может возникнуть кое у кого претензия.

Действительно, при войне в горах, кроме наступления, бывает и оборона, и встречный бой, и организация марша, и формирование тыла, и инженерное обеспечение и т. д. и т. п. В книге 240 страниц, рассматриваются разные вопросы ведения боев в горах, в чем можно убедиться по содержанию на двух с лишним листах.

Когда читаешь этот фундаментальный труд, то периодически возникает мысль о том, что его значение не уменьшилось и в настоящее время. Особенно если планируются крупные, особенно наступательные боевые операции в «хороших» горах.

При внимательном чтении этой книжки возникает предположение, что ее готовили для реализации планов проведения крупных, в первую очередь наступательных боевых операций в больших горных массивах с участием не только полков, но и дивизий (стрелковых), корпусов и армий на сотни километров в глубину! Однако трудно представить, что бой ведет всего лишь одна армия (например, 6-я). А чем будут заниматься другие армии? (Например, 3-я, 8-я и 15-я полевые). Отдыхать? Но следом может возникнуть и другой вопрос: а где на планете Земля можно найти такие крупные горные массивы, пройти которые на сотни километров в глубину и ширину предполагается НЕСКОЛЬКИМ полевым армиям? Возможно — Карпаты, Альпы в Европе. Возможно — Иранское нагорье. Возможно — Испания. Возможно — Турция (см. глобус). Возможно — и Гималаи, чего уж тут мелочиться! А там, глядишь, и до Колензо окажется «рукой подать»!..

Кстати, в главе V «Наступательный бой в горах» есть интересный параграф — «Наступление в прибрежной зоне». Если посмотреть на карту (лучше — на глобус), то в СССР таких участков очень мало (ЮБК в Крыму и запад Кавказа). Но они встречаются и в других странах — Иран (Каспий с севера, Персидский залив с юга), Турция (2/3 границы — морской берег), Балканы, Испания, Норвегия (Скандинавские горы с морским берегом), Шотландия (север Великобритании), северо-запад Африки.

За то, что эта книга рассчитана на ведение боев за границами СССР, говорит и наличие массы примеров из истории боевых действий именно там — за границами СССР.

В качестве возможных местных транспортных средств там упоминаются быки, верблюды, яки, лошади.

Про использование яков в армии сведений не нашел. Но оказалось, что до 1941 года в советском Генштабе были какие-то планы по использованию вьючно-ишачных и вьючно-верблюжьих рот РГК (между прочим — «Резерва Главного Командования»). Когда и где его применяют (РГК)? Обычно — в качестве помощи войскам, ведущим конкретные бои на конкретном ТВД. Вот цитата из 1-го тома сборника «1941»:

«№ 272. ЗАПИСКА НКО СССР И ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) — И.В.СТАЛИНУ И CHK СССР — В.М.МОЛОТОВУ С ИЗЛОЖЕНИЕМ СХЕМЫ МОБИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

б/н

(не позже 12 февраля 1941 г.)

XIII. Гужетранспортные и рабочие части РГК По мобилизации будет развернуто: Отдельных гужетранспортных рот — 8 Отдельных вьючно-конных рот — 4 Отдельных вьючно-ишачьих рот — 2 Отдельных вьючно-верблюжьих рот — 3…»

Но мало ли к чему готовились в 1940 году? Возможно, и к прорыву широких горных массивов корпусами и армиями. Однако с 22.06.1941 эта тема оказалась надолго забытой. А вот в 1944-м ее пришлось вспомнить, когда Советская Армия вышла к Карпатам. Есть издание трех приказов 1944–1945 годов о повышении эффективности ведения боевой работы в горно-лесистой местности. Они размещены в сборнике 1947 г.

Вот так: вышла в 1944 г. Советская Армия к горам за границей, потребовались разные «Руководства». А до того особо не требовались. Но в 1940-м какие-то варианты уже были изданы. «На всякий случай»?

Кстати, если принять за гипотезу вероятность подготовки советским Генштабом каких-то планов войны в горах в Закавказье (Турция), в Карпатах (Венгрия и Румыния), в Иране, то можно предположить, что должны были бы издать и соответствующие разговорники. И, как оказывается, они были изданы:

Краткий русско-турецкий военный разговорник. М., Воениздат. 1940.

Краткий русско-венгерский военный разговорник. М., Воениздат, 1940.

Краткий русско-румынский военный разговорник. М., Воениздат, 1940.

Краткий русско-персидский военный разговорник. М., Воениздат, 1940.

Краткий русско-китайский военный разговорник. М., Воениздат, 1940.

Можно возразить, что «русско-китайский» могли издать для советских советников в штабах Чан Кайши или Мао Цзэдуна. А «русско-персидский» пригодился в конце 1941-го. Возможно. Но в Венгрии, Румынии и Турции, насколько помню, советских военных советников в 1940 году не было. И требуется все же уточнить — а кроме выпуска разговорников и учебников, проводилась ли реальная военная подготовка «где-то на юге», в районе возможных горных театров военных действий? Есть отрывочные сведения, что проводилась. Вот, например, книга генерала-полковника Каманина Н.П. «Летчики и космонавты». В ней он вспоминает различные периоды своей жизни. А на стр. 180–181 описывает то, как он встретил 22 июня 1941 года, будучи полковником:

«Есть в Средней Азии чудесная, сказочно красивая долина. В этой цветущей долине, утонув в зелени, стоял дом отдыха летчиков авиационной дивизии, которой мне довелось командовать. Вечером 21 июня 1941 года мы приехали в долину, чтобы свалить с плеч усталость от напряженной работы и набраться сил в запас. Поработать пришлось перед поездкой много. Авиационная дивизия была только что сформирована. Она являлась одним из крупных авиационных соединений, создававшихся перед войной как новая оперативно-тактическая единица. Дивизия включала полки бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей, потому называлась смешанной. Мне как командиру пришлось изучать новую для меня материальную часть истребителей, штурмовиков, особенности их боевого применения. С группой командиров мы сидели на балконе особняка, вдыхали полной грудью воздух цветущей долины, обсуждая события последних дней. Было уже за полночь, когда разошлись по комнатам… В шесть часов утра по местному времени меня разбудил посыльный. А еще через пять минут я услышал по телефону из штаба страшное слово «война!». По частям полетели первые военные приказы… Дыхание войны, уже полыхавшей на наших западных границах, мгновенно пришло и сюда, в цветущую сказочной красотой долину Фирюза…» Лично у меня к этому фрагменту имеется несколько вопросов. Во-первых, Средняя Азия занимает большую территорию. Хотелось бы уточнить местоположение обсуждаемой долины. Беру атлас. Нахожу: населенный пункт Фирюза — примерно в 40 км западнее Ашхабада, в 20 км от границы с Ираном, примерно в середине хребта Копетдаг (прямо на границе чуть восточнее Фирюзы находится гора Ризе высотой 3 км). Но, может, это не та Фирюза? Раскрываю компакт-диск с БСЭ, нахожу в 27-м томе:

«ФИРЮЗА, поселок гор. типа в Ашхабадской обл. Туркм. ССР, подчинен Ашхабадскому горсовету. Расположен в ущелье р. Фирюзинка на сев. — вост. склонах Копетдага, на высоте 600 м, в 37 км от Ашхабада. Климатич. курорт. Лето жаркое (ср. темп-pa июля 26 °C), зима мягкая (ср. температура янв. 0,6 °C); осадков около 300 мм в год. Детский санаторий, 2 дома отдыха».

Похоже, что все правильно. Но возникает другой вопрос: а чего это на границе с Ираном разместили НОВУЮ (!) смешанную авиадивизию? Хотя, с другой стороны, где же еще формировать ЗАПАСНЫЕ войсковые соединения? Видимо, лучше всего — в глубоком тылу. Но «глубокий тыл» — понятие растяжимое. Смотря в какой стороне возникнет этот самый фронт. Это мы сейчас знаем, что тогда фронт возник далеко на западе относительно Фирюзы. Поэтому было бы полезно уточнить, а не создавались ли еще НОВЫЕ воинские соединения в этом же военном округе? Оказывается, что создавались. Вот, например, как начинается книга генерала армии Жадова А.С. «Четыре года войны» (Москва, Воениздат, 1978, с. 3):

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

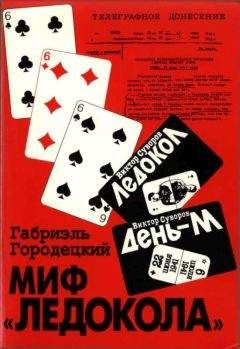

Похожие книги на "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА"

Книги похожие на "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Суворов - ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА"

Отзывы читателей о книге "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА", комментарии и мнения людей о произведении.