Виктор Суворов - ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА"

Описание и краткое содержание "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА" читать бесплатно онлайн.

Военный человек, по А. Гайдару, — центральная фигура в советской действительности, обладающая четко обозначенным набором качеств, среди которых одним из важнейших является умение обнаруживать врагов и обезвреживать их. Формирование этого умения является важнейшей частью воспитания гражданина. Советская политическая риторика 1930-х годов, во многом построенная на идее мира как войны, предполагала формирование поляризованного образа действительности с отчетливо обозначенными образами «своих» и «врагов». При этом полагалось, что обучение безошибочно отделять одних от других, в том числе и по идеологическим признакам, должно стать едва ли не основополагающим в процессе социализации советского ребенка. Советская детская журналистика (см. журналы «Дружные ребята», «Мурзилка» и др.) предлагала немногочисленные и ясные способы подобного различения, следование которым обещало заведомый успех.

Дети на Гражданской войне — одна из центральных тем творчества А. Гайдара 1920-х годов («Р.В.С.» — 1925; «На графских развалинах» — 1929; «Школа» — 1930) — легко отделяли «своих» от «чужих» по их принадлежности к той или иной воюющей стороне. Война «настоящая», в произведениях писателя 1930-х годов неизменно находящаяся на периферии повествования, с отголосками которой в мирной жизни сталкиваются юные герои, также задает принадлежность «своих» к «красным», а «чужих» к «белым». Но подобное «политическое» противопоставление утрачивает очевидность, даже в рамках заведомо схематичной «Сказки о Мальчише-Кибальчише…» (1932) осложняется введением образа Мальчиша-плохи-ша — тайного «чужого», в условиях боя оборачивающегося врагом.

В повестях и рассказах 1930-х годов А. Гайдар особое внимание уделяет не результату, но процессу различения, неизменно изображая его как сложный, требующий от героя сверхусилия. Писателем вводится градация «своих», и наградой за успехи становится причисление героя к особенно доверенным «своим» — потенциальным хранителям Военной Тайны. По мере развития читателя ситуация различения требует от героев все больших интеллектуальных и эмоциональных затрат, поскольку «чужесть» может проявляться неожиданно («Дальние страны» — 1932; «Военная тайна» — 1935), не осознаваться самими ее носителями («Голубая чашка» — 1936), сознательно и хитроумно прятаться («Судьба барабанщика» — 1939), скрываться в «своих» («Тимур и его команда» — 1940), скрываться в себе («Чук и Гек» — 1939), наконец, только казаться присутствующей («Комендант снежной крепости» — 1941). Ведение войны с условным противником, являющимся то ли тайным другом, то ли явным врагом, — главный предмет в школе советских подростков. При этом писатель не просто постепенно переводит читателей на все более сложные «уровни» игры «Найди чужака», но через развитие лейтмотивов крепости, тревоги, военной тайны и других меняет параметры изображаемого мира, делая его все менее однозначным, сохраняя тем не менее отчетливую, но уже не столько идеологическую, сколько психологическую границу между «своим» и «чужим», используя в качестве барьера понятие «справедливость».

Цель войны в творчестве Гайдара — защита / уничтожение советского строя. Ради этого одни готовы «бить белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверять на земле полевые караулы», другие — неутомимо идти на любые ухищрения ради получения чертежей оружия, срыва строительства завода, организации колхоза и т. п. Ненависть «белых» к «красным» носит во многом иррациональный характер: злодеи не вспоминают о добрых старых царских временах, у них нет плана будущего без советской власти, эта власть просто вызывает их зависть и желание разгадать ее загадку. Все войны, начиная с Гражданской, — этапы единой справедливой со стороны советских людей войны по защите советского строя.

В символически-обобщенном виде образ этой войны создан в «Сказке о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»(1933): война «наших отрядов» с «проклятыми буржуинами», напавшими на мирных тружеников. Но попытки завоевать «наших» и «забрать их в свое проклятое буржуинство» безуспешны, потому что от мала до велика «наши» готовы отстаивать свою землю, а их предводители, какими бы юными они ни были, знают Военную Тайну. Эта война в итоге заканчивается окончательной победой «наших», так как на их стороне могучая Красная Армия и привлекательная для других стран идея, благодаря которой, недоумевают буржуины, «как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются». Поэтому «при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства. И в страхе бежал Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной». Неназванная Тайна включает в себя в первую очередь глубокую веру в основополагающую справедливую идею государства трудящихся.

А. Гайдар так разъяснял читателям смысл названия повести: «Тайна, конечно, есть. Но ее никогда не понять главному Буржуину. Дело не только в вооружении, в орудиях, в танках и бомбовозах. Всего этого немало и у капиталистов. Дело в том, что наша армия знает, за что она борется. Дело в том, что она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена огромной любовью не только трудящихся советской страны, но и любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран […] что в помощь Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет. И это у Красной Армии — тоже своя военная тайна».

Представление о справедливом характере войны советского с несоветским на протяжении творчества у Гайдара в целом остается неизменным, но постепенно меняется образ врага и само описание военных действий. Сначала эта война именовалась Гражданской, и события в ней имели конкретно-исторический характер. В «Сказке о Мальчише-Кибальчише» война является однозначно оборонительной, но затем войны утратят наименования и определения. Если ставится прагматическая задача — научить героя / читателя обнаруживать врага в любых условиях, делается неважным, в какой войне приходится принимать участие герою, лишь бы она была «справедливая». На неизвестную войну уходит отец Альки из рассказа «Поход»: «Ночью красноармеец принес повестку. А на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну — в поход». Весной отец возвращается из похода и приказывает сыну «оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало». Маруся из одноименного рассказа 1940 года несет букет «на свежую могилу отца, только вчера убитого в пограничной перестрелке». Столь же территориально неопределенной оказывается война в «Тимуре и его команде»: «Вот уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте». Своему другу Георгию Гараеву, инженеру-механику на автомобильном заводе, который после получения повестки мгновенно превращается в капитана танковых войск, Ольга Александрова поет песню, где есть такие слова: «Гей! Да где б вы ни были, на земле, на небе ли, / Над чужими ль странами — / Два крыла, /Крылья краснозвездные, / Милые и грозные, / Жду я вас по-прежнему, / Как ждала».

В изображении Гайдара советская страна живет в ситуации войны вообще, к которой все относятся с пониманием, уважая ее таинственность, но новые конкретно-исторические военные конфликты конца 1930-х — начала 1940-х годов вновь позволяют упоминать реальные сражения («Комендант снежной крепости») в Финляндии, Польше и Монголии, которые именуются «далекими командировками», только чтобы не пугать зря близких. Эти войны тоже ведутся за советскую страну, и закончатся они только тогда, когда «сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа».

25 июня 1940 г. главный редактор «Красной звезды» Е.А. Болтин собрал писателей, работающих над военной тематикой, на своего рода инструктаж: «Прежде всего надо воспитывать людей в понимании того, что Красная Армия есть инструмент войны, а не инструмент мира. Надо воспитывать людей так, что будущая война с любым капиталистическим государством будет войной справедливой, независимо от того, кто эту войну начал. У нас были такие настроения, что будем обороняться, а сами в драку не полезем. Это неверно. Наш народ должен быть готов к тому, что, когда это будет выгодно, мы первыми пойдем воевать… Мы должны быть готовы, если понадобится, первыми нанести удар…»

Эти кулуарные установки не успели претвориться в художественную практику, поскольку открыто были провозглашены лишь 5 мая 1941 года в речи И. Сталина на приеме выпускников военных академий. Близкий к военным кругам литератор Вс. Вишневский, присутствовавший на приеме, записал в дневнике: «Речь огромного значения. Мы начинаем идеологическое и практическое наступление… Впереди — наш поход на запад. Впереди возможности, о которых мы мечтали давно».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

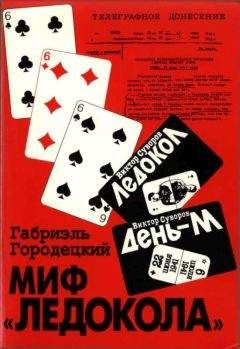

Похожие книги на "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА"

Книги похожие на "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Суворов - ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА"

Отзывы читателей о книге "ПРАВДА ВИКТОРА СУВОРОВА", комментарии и мнения людей о произведении.