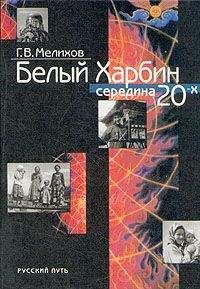

Георгий Мелихов - Белый Харбин: Середина 20-х

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Белый Харбин: Середина 20-х"

Описание и краткое содержание "Белый Харбин: Середина 20-х" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания русского историка-китаеведа, более полувека прожившего в Китае, продолжают его широко известную в России и за границей книгу «Маньчжурия далекая и близкая» (М., 1991, 1994).

Увлекательное повествование, построенное на строгой документальной основе, представляет читателю не только харбинскую жизнь, но и нелегкое существование российских эмигрантов на Линии КВЖД, в Трехречье, в городах Хайлар, Маньчжурия, Пограничная и др. в драматичный период первых послереволюционных лет.

Мелихов Георгий Васильевич

Родился в 1930 г. в Харбине, Китай. После войны с родителями переехал в СССР. Окончил исторический факультет МГУ. С 1979 г. — ведущий научный сотрудник ИИ АН СССР (Института российской истории РАН). Доктор исторических наук. Автор книг: Маньчжурия далекая и близкая. М., 1991 (2-е изд., М., 1994); Российская эмиграция в Китае (1917–1924), М., 1997.

Казенный Затон находился за железнодорожным мостом, ниже его по течению Сунгари. Здесь была устроена гавань с ограждавшей ее дамбой, имелось несколько построек — церковь, школа, Народный дом (Клуб речников), мастерские судоходства дороги и их контора, дома КВЖД для служащих, полуказарма КВЖД. Другие же речники в основном жили в лежавшем выше моста Частном Затоне, где действительно с каждым годом появлялось все больше и больше построек частных жилищ и дач, хозяева которых могли и не иметь отношения к пароходствам. Но здесь же располагались дома Амурского и Восточно-Сибирского пароходств.

Улицы в Затонах проходили по подножиям намытых рекой на протяжении веков по ее низкому левому берегу песчаных и лессовых гряд, получивших название "увалы". Они носили порядковые номера и разделялись на Западные (Казенный и Частный Затоны) и Восточные (Частный Затон). В последнем их было по четыре — Восточных и Западных. Дома и дачи строились по вершинам увалов, и к началу 1925 года их было уже довольно много — как я подсчитал, около 120. Среди владельцев встречаются известные в Харбине фамилии: Р. А. Будберг, Н. И. Лаврушин, Алексей Васильевич Жоссан (Аптека), Пэн Коци, Яков Яковлевич Солянов, другие.

В свое время на территории Затона располагался Загородный сад (о котором мне, к сожалению, пока ничего не известно); в 20-х годах открылась школа; в 1924 г. построена церковь — красивая и уютная, посвященная покровителю всех путешествующих и плавающих — Святителю и Чудотворцу Николаю.

Частью Затона считался и т. н. Песчаный городок — известные и любимые многими "Пески".

Затон имел важное хозяйственное значение. Здесь, на левом берегу жители занимались сельским хозяйством и животноводством. Было, как я уже говорил, и несколько крупных заимок.

Главное же, однако, чем всегда был притягателен этот район для хар-бинцев всех возрастов, — это то, что он был любимым местом летнего и зимнего отдыха горожан — на песчаных ли пляжах на берегах Сунгари и ее островов или на ее ледяных просторах… Но эта тема требует, конечно, особого "серьезного" разговора.

Прежде всего о переправе. Ею занимались русские и китайские лодочники, работавшие на больших (русского происхождения) плоскодонных лодках (до пяти пассажиров, ни считая самого лодочника). С ранней весны и до глубокой осени они занимались перевозкой с одного берега на другой; перевоз стоил пятачок, но лодочники зарабатывали за сезон достаточно денег, чтобы безбедно прожить зиму. В те отдаленные времена среди русских лодочников было много бывших военных. Об одном из этих людей проникновенно, с оттенком грусти, написал Арсений Несмелов:

Гол по пояс. Бороденка

Отгорела и бела.

Кормит лодка — плоскодонка,

Два размашистых весла.

Где вы, унтерские лычки,

Заработанная честь?

До последней переклички

Отвечал из строя: Есть!

До последнего привала

Наготове, начеку.

Чья рука передавала

Из Полесья Колчаку?

Чья рука переносила

Через милый отчий дом?

Что за мужество и сила

В этом облике простом…

Эти руки, эта лодка,

Трудовые пятаки,

Марширующие четко

Волны Сунгари-реки…

Тянет, тянет давний омут,

Огневой водоворот:

Нет ни Родины, ни дома,

А война еще — еще зовет!

Машет всхлестом алых зарев,

Хлынув памяти в глаза…

Полно, воин государев, —

Не Российская гроза!..

Не сибирская зарница

Кличет славу и беду, —

Перевернута страница

В девятнадцатом году.

Та страница в злую полночь

Перечеркнута судьбой.

Льются годы, годы-волны

Заливают нас с тобой!..

Постепенно русские лодочники уступили свое место китайцам, ставшими монополистами сунгарийских пассажирских перевозок.

О, эти незабываемые харбинские китайские лодочники! Они группировались толпами на пристани у главных ведущих к реке улиц — Китайской и Артиллерийской, а также у Яхт-клуба и поселка Ченхэ (Чжэнъян-хэ), откуда вели водные пути на популярные в то время Крестовский и Понтонный (Солнечный) острова, к "Шарикам", даче Солянова ("Соляна") и другим в Затоне. Они зазывали пассажиров еще издали, на подходе к набережной, приглашали, тянули за рукав в свои лодки. А когда вы спускались по лестнице вниз к реке, какие же оглушительные возгласы-приглашения вы слышали!..

Но вот весь комплект пассажиров — 5–6 человек — подобран — и в добрый путь.

А сами лодки… Широкие, устойчивые, нарядно окрашенные; у всех на корме повторялись бессчетно их русские названия: "Сунгари", "Москва", "Харбин", "Наташа", "Рязань", "Казань" и — чаще всего — "Зорька". Помимо этих лодок, на Сунгари у Харбина имелись и другие, поменьше, — килевые, для прогулок, просто покататься по реке. Эти лодки имели, как правило, русских хозяев, которые сдавали их внаем, напрокат, хоть на целый день. Но и следили они за их внешним видом, ухаживали, ежегодно красили. И назывались эти килевушки покрасивее, романтичнее, что ли: "Красотка", "Любимая", "Дорогая", "Шутишь". Одним из таких русских владельцев был Ефим Ефимович Левашев, которого уже в тех далеких 20-х годах называли "сунгарийским волком". Уже тогда он был одним из старейших харбинских лодочников, имевшим собственную флотилию килевушек. И занимался он этим делом вплоть до конца сороковых годов. Замечу, что в 1944 г. Харбин отметил 40-летие работы Е. Е. Левашева на Сунгари и этой дате была посвящена статья в газете "Время", ставшей тогда уже единственной газетой на русском языке в городе. Харбинцы уважали и любили своих старожилов.

Летом через Сунгари, особенно в выходные дни, когда реку буквально захлестывал поток отдыхающих, переправу осуществляли также большие двухпалубные катера харбинского Яхт-клуба, которых почему-то называли "пампусами". В ненастные ветреные дни, когда Сунгари при дующем низовике закипала короткими крутыми волнами с белыми гребешками и на обоих берегах вывешивались упомянутые "шары", переправа в таких случаях для тех, кому "позарез" нужно было на другой берег, тоже осуществлялась на этих "пампусах" или на больших плоскодонных китайских шаландах.

Главный контингент пассажиров составляли тысячи и тысячи горожан, выезжавших в летние дни "за Сунгари" на пикники, позагорать, покупаться, отдохнуть на природе. С середины реки перед ними во всю ширь открывалась панорама нарядной озелененной набережной с громадой красного здания Сунгарийских мельниц, ажурным железнодорожным мостом с памятными всем фермами и полностью отстроенным к этому времени красавцем Яхт-клубом, выглядевшим отсюда, с реки, как стоящий у причала белоснежный лайнер.

Летний сезон 1923 года начинался для Яхт-клуба торжественно.

13 мая, в воскресенье, здесь происходила церемония поднятия флага. Это было отнюдь не будничное событие, а ежегодное большое торжество, душой которого был Командор клуба Н. Л. Гондатти. Отслужен молебен… Почетный член клуба Б. В. Остроумов, которому Гондатти вручает флаг Яхт-клуба, поднимает этот белый, с синим крестом и красной полоской стяг на мачту. Оркестр играет туш. На дружеском банкете Остроумов выступает с тостом: "Спорт укрепляет тело, подымает энергию, закаляет волю. Я всей душой сочувствую спорту, в частности, Яхт-клубу, и он может всецело надеяться на мою поддержку".

Была организована прогулка на катерах и моторных лодках…

А по ту сторону реки отдыхающих уже манит густая зелень островов и прибрежной полосы Затона. Центром засунгарийского отдыха в описываемый период были еще не собственно Затон, а просторные и зеленые Крестовский и Солнечный острова с прекрасными песчаными пляжами. Эти два острова уже начали соперничать между собой. Пальма первенства пока оставалась за Крестовским. Он был, конечно, непригоден для постоянных сооружений, так как довольно регулярно затоплялся, но еще в 1925 г. на нем сохранялись монастырь, церковь (!), четыре жилых дома; позднее возник организованный членами Общества врачей Центральной больницы КВЖД курорт "Солнечный Городок", которым заведовал К. С. Фиалковский, и (рекорд года!) оживленно работали 45 ресторанчиков и столовых. В палатках, под тентами — никакой аренды, никаких налогов, никакого дохода для городской казны!..

Солнечный остров, пока еще довольно пустынный, поросший кустарником, тоже уже был обрамлен по краям узенькой каймой ресторанчиков. Названия их были "ослепительны", как писали тогда газеты: "Привал трех бродяг", "Яша свой человек", "Наумчик", "Украина" (аж с цыганским хором!), "Зайди сюда", "Ноев Ковчег"… Как писал харбинский поэт Вл. Кинг, "Многоликою, яркою пестрою Оживленной и шумной толпой Полон берег зеленого острова, И кишит ресторанчиков строй"… Естественно, возникала нешуточная конкуренция.

И еще один забавный факт. Летом того же года газеты отмечали, что Крестовский остров пустует от купальщиков. Почему же? Дело в том, что там на пляже были устроены кабинки, за которые нужно было платить… А в протоке "за всяко-просто" практичному харбинцу можно было купаться бесплатно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Белый Харбин: Середина 20-х"

Книги похожие на "Белый Харбин: Середина 20-х" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Мелихов - Белый Харбин: Середина 20-х"

Отзывы читателей о книге "Белый Харбин: Середина 20-х", комментарии и мнения людей о произведении.