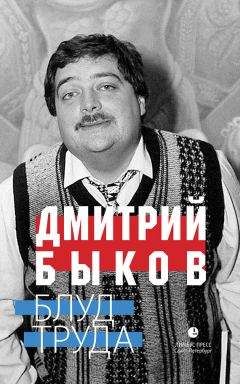

Дмитрий Быков - Вместо жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вместо жизни"

Описание и краткое содержание "Вместо жизни" читать бесплатно онлайн.

Этих двух истовых патриотов и неисправимых интеллигентов, равно презиравших государственную и либеральную ложь, пора отмазывать от русского освободительного движения.

Салтыков-Щедрин очень хорошо понимал, что русский либерализм смешон и бессилен; сказка его «Карась-идеалист» – произведение во многом исповедальное. Понимал он и то, что на народ плоха надежда: сказка его «Коняга» – довольно скептический ответ на вопрос о перспективах народного самосознания. Главное же – он понимал совершенно отчетливо, что Россия с какой-то маниакальной последовательностью избегает прямого разговора о своей природе, цели и о собственном положении: она готова отвлекаться на что угодно – лишь бы не всматриваться в себя, потому что увидеть можно нечто такое… рассудка лишишься! Порфирий Головлев один раз взглянул – и тотчас помер. И если Щедрин был в самом деле учеником Гоголя, то усвоил он у него по-настоящему только одно: ужас перед абсолютной, зияющей пустотой, которую при пристальном вглядывании можно обнаружить во глубине России. Пустота на месте принципов, совести, чести, цели, мысли – все как в сказке «Пропала совесть», все как в истории про «Вяленую воблу», у которой внутри не осталось ничего… и так ли ей стало хорошо!

И вся русская революция, начало которой он застал (советские филологи с гордостью писали о том, что в год смерти Щедрина молодой Ильич уже штудировал «Капитал» – лучше б он «За рубежом» штудировал или хоть «Убежище Монрепо»),- вся эта русская революция представлялась ему точно таким же отвлечением от главного, самозабвением, наркотиком, черным облаком; а тот единственный социальный слой, к которому он обращался, был совершенно порабощен «шкурным интересом», идеей выживания. Вот почему Щедрин, в одиночку тащивший воз великой русской литературы после смерти Некрасова и Достоевского, во время творческого кризиса Толстого, во время поденщицкой молодости Чехова,- в 1889 году устал, надорвался и умер, не в силах одолеть противоречия между отвращением и любовью.

Вероятно, он был последний титан русского Возрождения, по-настоящему любивший Россию – и не знавший, за что, собственно. Толстой ее давно уже отождествил с государством, да и никогда, по большому счету, не жаловал. А Чехов отделывался разговорами о завтрашнем дне, старательно избегая всякой лирики при разговоре о дне сегодняшнем. Прочие же имели дело с сусальными образами разной степени достоверности; один Блок чувствовал что-то благодаря дворянским корням и шахматовскому воспитанию – и тоже умер, не в силах разобраться.

Чтобы в ней жить и успешно действовать, надо ее не любить. Чтобы хорошо о ней писать – любить обязательно… но тогда, извините, жить уже не получается. И каждый, как водится, выбирает по себе.

2003 год

Дмитрий Быков

Огонь и дым

Полного двухтомного Тютчева в издании 1934 года, Ленинград, «Academia», с комментариями Чулкова (мистический анархист доживал кротким советским комментатором), приобрел я на ялтинской набережной, в антикварной лавке, что-то гривен за двадцать, то есть за сто русских рублей. Каждая книжка была дважды проштампована лиловым треугольничком, так что на титуле образовалась как бы звезда Давида, по контуру которой ясно читается: «Ялта. Дом отдыха Верховного Совета РСФСР».

Книжки были не сказать чтобы девственно сохранны – вторая, где помещались стихи зрелые и старческие, так и вовсе порядочно потрепана; трудно, конечно, представить советского сановника, на отдыхе читающего Тютчева,- а вот поди ж ты. «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей» – ну, не ногтей, понятно, их советские сановники стригли, не денди, чай, но кое-что подчеркнуто карандашом, и вещи все довольно неожиданные. Хрестоматийные стихи – «Цицерон» (это оттуда «Блажен, кто посетил сей мир»), «Silentium», «Есть в осени первоначальной», весь денисьевский цикл – остались нетронутыми и, видно, мало подействовали на члена Верховного Совета РСФСР; зато глубоко задели его простые строчки из предсмертных, чуть не в деменции написанных стихов, например к Никитенко: «Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь и верит сердце в правду и любовь». Или вдруг: «Велит рассудок здравый любить и пить вино». Но неожиданная, неправильная, по-детски беспомощная строка «И сердце в нас подкидышем бывает» – из «Бессонницы», не написанной даже, а продиктованной в самые последние месяцы,- тоже вдруг оказывалась подчеркнута: несчастный читатель узнал собственные чувства. И уж вовсе удивительно было видеть, что верховному советнику не чужд тютчевский мрачный пантеизм: «Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы – и перед ней мы смутно сознаем самих себя лишь грезою природы».

Впрочем, я могу этого неизвестного читателя понять. Есть библиотечный ангел, вовремя подсовывающий книгу,- и нигде так не читается Тютчев, как на море. Постоишь на ночной набережной где-нибудь часа в три, когда уже и музыка стихла, и неутомимые в веселье украинские отдыхающие перестали перекрикивать караоке,- выплывет из чернильных туч «италианская луна как бы Сильвестра Щедрина» (это не Тютчева, другого автора, но похоже); на всем берегу ни зги, ни светящейся точки, только маяк синеватым лучом шарит по воде. «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь – и звучными волнами стихия бьет о берег свой. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины,- и мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены». Ритмичный плеск, шорканье гальки, йодистый запах – и такая тоска, что Господи помилуй: тоска ведь всегда слагается из двух ощущений, из восторга и ужаса, горечи и сладости, иначе это не тоска. До того все это хорошо, что лежит вокруг,- и так равнодушно, так выталкивает тебя, так явно было до тебя и будет после, и такая смесь благодарности и ненависти тебя затопляет на миг, что и член Верховного Совета, оказавшись в этаком положении, проникается настроениями экзистенциальными. «Дума за думой, волна за волной – два проявленья стихии одной. Тот же все вечный прибой и отбой, тот же все призрак тревожно-пустой»: восхищенная, напряженная, почти радостная тревога – и неизменная пустая тщета.

Собственно, вся тютчевская пейзажная лирика – тоскливей которой в России не отыщешь, даже у Некрасова все как-то веселей,- как раз и держится на этих двух ощущениях: восторг по поводу величия и ужас по поводу тщеты. «Чудный день!- пройдут века – так же будут, в вечном строе, течь и искриться река и поля дышать на зное». Будут, разумеется, да без нас! «Бесследно все – и так легко не быть – при мне иль без меня – что нужды в том? Все будет то ж – и вьюга так же выть – и тот же мрак – и та же степь кругом». Как это прекрасно, что все будет то же,- и как ужасно! И ничего не сделаешь. Это, собственно, и есть главный его мотив.

Отчаяние человека убежденного, одаренного и деятельного, рано или поздно обреченного опустить руки,- вот еще одна подспудная тютчевская тема, тема его политической лирики, о которой надо бы сказать особо. В России вообще очень мало поэтов, у которых бы эта политическая лирика в самом деле наличествовала: говорю сейчас, конечно, не о поденщине, не о маяковских «агитезах» (были среди них и вполне искренние, в основном ранние, утопического свойства), не о заказухе, не о рифмованной газетной публицистике, а о поэзии подлинной, серьезной, для себя. Пушкин главным образом размышляет над историей, ища оправдания зверствам и не находя, хоть и любуясь порой масштабом битв и злодейством злодеев; Некрасов тяготится ролью рыцаря на час, надрывно сострадает несчастным и проклинает себя за малодушие; да вот и все, пожалуй. Сатиру в расчет не беру, поскольку в советское время она все-таки «критиковала отдельные недостатки», мелковата она даже и у Галича. Тютчев – единственный, у кого политической лирики больше, чем любовной; и стихи все исповедальные, горькие, трагические, в большинстве своем не рассчитанные на публичное чтение. Политика была для него такой же страстью, как и поэзия, и философия, и влюбленность; за несколько часов до смерти, очнувшись от забытья, он спросил: «Какие последние политические известия?» Это были, кажется, последние его слова – как Василий Львович Пушкин перед смертью прохрипел «Как скучны статьи Катенина!», так Тютчев умер с вопросом о политических новостях. Но и политика приобретает у него то же экзистенциальное, трагическое измерение – поскольку речь идет опять-таки о тщете, о бессмысленности любых усилий: «Ты долго ль будешь за туманом скрываться, Русская звезда, или оптическим обманом ты распылишься навсегда?» Причем понимает ведь человек, что все его труды ни к чему не ведут, что и самой России не нужен его государственнический пыл, что горстка честных патриотов вполне ничтожна на фоне корыстных служак и в исторической перспективе, с точки зрения высокомерного потомка, наверняка с нею сольется; понимает и то, что среди патриотов процент идиотов высок непозволительно. Ему ясно даже, монархисту, что император Николай Павлович был отъявленный лжец и лицемер – ох, не худо бы нынешним хозяевам России припоминать эту эпитафию: «Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей». Все, все понимает, язвительнейшие эпиграммы сочиняет на российскую цензуру («Печати русской доброхоты! Как всеми вами, господа, тошнит ее,- но вот беда, что дело не дойдет до рвоты»; в девяностые годы XX века дошло, но не сказать, чтобы сильно полегчало). Понимает и то, что никогда никому не докажет: «Напрасный труд – нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее». Тщета, тщета на всех путях – остается приветствовать дружескими посланиями немногих честных единомышленников и упрямо твердить свое, о панславизме, о великом российском предназначении… Трагедия заключалась в том, что сам он его сформулировать не мог – и жестоко подставился, произнеся свое знаменитое насчет аршином общим не измерить. Те самые либеральные пошляки, на засилье которых он с таким отчаянием жаловался, обстебали это несчастное четверостишие как только могли, и не без остроумия: «Давно пора, едрена мать, умом Россию понимать!» или «Умом Россию не понять, а другими местами очень больно». Хорошо сказано, черт побери.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вместо жизни"

Книги похожие на "Вместо жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Вместо жизни"

Отзывы читателей о книге "Вместо жизни", комментарии и мнения людей о произведении.