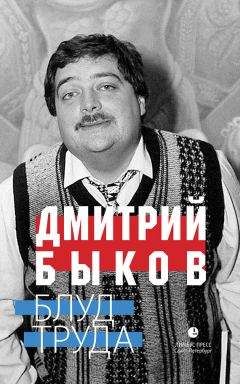

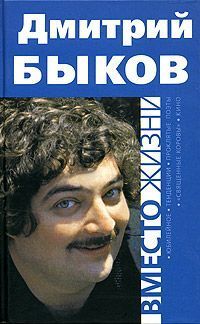

Дмитрий Быков - Вместо жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вместо жизни"

Описание и краткое содержание "Вместо жизни" читать бесплатно онлайн.

Однако и не в этом диагнозе дело – кино ведь, в конце концов, не публицистика, оно должно мыслить образами (чего в последние годы, кстати, не умело). Вот в «Бригаде», например,- хорошей ремесленной поделке, кто бы спорил,- этого нет. А в «Сестрах» было (тоже ведь роуд-муви, хотя и в масштабах Ленинградской области), и в «Бумере» есть: там вообще придуман замечательный визуальный знак эпохи. Роскошный черный БМВ (в просторечии расшифровываемый как Боевая Машина Воров) – среди вечереющего, холодающего российского пейзажа. БМВ буксует в грязных колеях, промахивает провинциальные городишки, стоит на приколе около полуразвалившейся избы местной знахарки… Машины в бусловском фильме играют не хуже людей – так не работали они и в михалковском рекламном «Автостопе», снятом специально для демонстрации возможностей импортной машины. У каждого социального слоя – свой символ. Жестокие, постоянно унижаемые и внезапно бунтующие работяги – грузовики, фуры. Так называемые простые люди – машина «скорой помощи», выкупленная водителем и перевозящая теперь капусту. Не «капусту» в смысле бабло, а обычную, в смысле кочаны. И иномарки – их в фильме полно: «мерсы», БМВ, еще какая-то красная двухдверная экзотика. Это братки. Их время уходит. Они вязнут, юзят на обледенелой дороге, гаснут, обездвиживаются. В русском желудке и еж перепреет – ну вот, перепрели и они наконец. Это пространство, сырое, глинистое, пожрало их, как жрало до этого Мамая, большевиков, Гитлера и Наполеона.

Что особенно интересно – так это слепая, подспудная авторская вера (она и в «Коктебеле» не менее отчетлива), что на бесконечном российском пространстве, состоящем в основном из лесов, пустошей и деревень, живы еще какие-то особенные всемогущие знахарки, фантастически красивые одинокие бабы, все выносящий, на все способный народ (и еще бы не все выносящий, если выжил и кое-как приспособился!). Авторы, конечно, понятия не имеют о том, каковы эти российские деревни в действительности,- деревенские эпизоды в «Бумере» наиболее ходульны,- но уже и то хорошо, что нет у них сусального умиления перед этими все выносящими таинственными русскими мужиками и бабами. Знахарка Собачиха, надо признаться, получилась страшновата. Главное же – русский пейзаж в «Бумере» впервые выглядит если не враждебным человеку, то бесконечно чужим. Это то, что называется «и равнодушная природа». Красиво, да,- но все здесь человеку враждебно, особенно если этот человек утратил свою привычную нишу. Не в том ведь дело, что герои «Бумера» – братки. Мне отмщение, и аз воздам, типа. А в том дело, что они выпали из своих ниш. А странника тут никто не пожалеет – ни менты, ни оседлые граждане, ни дальнобойщики, ни провинциальные охранники.

Это-то и есть главное настроение «Бумера» – бездомность. Тот факт, что герои большинства новых картин сорвались с мест и куда-то устремились, свидетельствует вовсе не о том, что в стране назрели перемены, что она наконец сдвинулась куда-то с мертвой точки… Роуд-муви говорят об одном: об исчезновении чувства дома. О том, что вся страна нам – чужая, что отчуждение между ею и нами растет: так захваченная Фландрия перестала быть своей для странника Уленшпигеля, так Бонни и Клайд не чувствовали себя на месте в Америке времен Великой депрессии. Если герои куда-то едут – не факт, что они приедут. С этой иллюзией «Бумер» разбирается весьма жестко. Родины у них нет, вот что. Ее нет ни у кого – ни у ментов, ни у братков, ни у шлюх, ни у дальнобойщиков. Может, у Собачихи еще есть… но холодно и горько на такой родине.

Вот, собственно, мы и приехали. «Бумер» – своеобразное и, думаю, бессознательное продолжение «Копейки» Сорокина и Дыховичного. «Копейка» – пусть ернически, пусть не всегда органично, пусть эксплуатируя стилистику «Холстомера» – повествовала о временах застоя и ранней перестройки, о деградации и бесславном конце совка. «Бумер» подвел черту под следующей эпохой – братковской. Мы можем сколько угодно сетовать на отсутствие в нашем кино ярких образов врачей, инженеров и иных бюджетников,- но главными героями истекшего пятнадцатилетия были именно братки, однако и на них нашлась убийственная простота новых людей, не соблюдающих даже простейших бандитских ритуалов. Сразу палят – и все дела.

Черт его знает, как будет называться следующая этапная картина. Может быть, «Мигалка» – представители власти все никак не найдут в себе силы от них отказаться. А может быть, «Тачка». Знаете такую – машина ОСО, две ручки, одно колесо? А может быть, «Автобус». Ведь именно на этом двужильном народном автобусе уезжает в финале единственный уцелевший герой – Димон Ошпаренный, уж точно ошпаренный теперь на всю жизнь. Типа слился с народом. И если бы вслед за «копеечным» и «бумерским» этапом в нашей жизни и в кино наступил бы этап, так сказать, «автобусный»,- это был бы не худший вариант.

Доживем – увидим.

2004 год

Дмитрий Быков

Никогда не путешествуйте с отцом

Я долго ждал сколько-нибудь серьезной статьи о «Возвращении» Андрея Звягинцева, но о картине так до сих пор ничего толком и не написано. Общим местом стала постановка ее в один контекст с «Бумером» – мол, «Бумер» одержал триумф в российском прокате, «Возвращение» – в западном… И то и другое недооценено отечественной критикой и знаменует новый ренессанс отечественного кинематографа. «Бумер», чей режиссер Петр Буслов отхватил молодежный «Триумф»,- очень славное кино, и некоторую смену парадигм оно действительно знаменует. Предельно конкретная и фактурная картина потому и обрела подобие символического звучания, что авторы ее не гнушались бытовой, приземленной точности. «Возвращение» – совсем иной случай. Тут простор для интерпретаций открывается такой, что сравнительно скудную российскую прессу венецианского триумфатора возможно объяснить только полной профессиональной деградацией коллег-критиков. Небось в девяностые понаписали бы – ахти! Такую хрень интерпретировали – вспомнить страшно! Звягинцев, кажется, именно в это время формировался. Он искренне полагал, что фокусническое вытаскивание веера смыслов из пустоты остается главным занятием российской кинокритики. Кабы так! Оно, конечно, было отвратительно (как отвратителен был и российский бандитизм, отчего-то позиционировавший себя как свобода),- но Русь-матушка в просторах своих переварила и это, так что от всей российской критики только и остались обсасывание премиальных сюжетов да подсчет прокатных (издательских) прибылей. О «Возвращении» мы узнали главным образом то, что это победитель Венецианского кинофестиваля, причем дуплетный – и за лучший дебют, и за лучший фильм. Двух «Золотых львов» мы ни разу еще не огребали, и не только критики, но и коллеги Звягинцева, не боясь упреков в зависти, издали недовольное урчание, очень точно копирующее наш нынешний дискурс в отношении Запада. Да, картина Звягинцева неплоха (и Запад неплох, ибо сохраняется наша от него зависимость – работать все почему-то хотят именно там). Но это все-таки очень европейское кино, то есть мейнстрим, сделанность, мелкотемье, расчет на интеллектуалов, чьим главным занятием являются спекулятивные интерпретации… Оригинальности нет, гламур, хороший дебют, но не более… Все-таки зависть надо уметь скрывать. Особенно забавно, когда кислые снисходительные похвалы выдает Герман-младший.

Между тем, как всякое посредственное кино, «Возвращение» позволяет понять про наше нынешнее состояние гораздо больше, чем какая-нибудь хорошая картина. И уже поэтому дебют Звягинцева заслуживает серьезного разговора. Это очень примитивная – даже для нынешней России – история, но создатели ее попытались извлечь из минусов максимальное количество плюсов. В этом смысле «Возвращение» похоже на «Кукушку», вызвавшую неоправданно бурный гнев Игоря Манцова. «Кукушка» страшна вовсе не русофобией – ее там как раз нет, наш симпатичнее финна,- но катастрофической банальностью, предсказуемостью, простотой, европейским равнодушным пацифизмом; пейзажей много, и они хороши, но главное в них – пустота. Это обилие пустых пространств, не кротких и не грозных, а совершенно амбивалентных, определило весь строй рогожкинского фильма. Смотреть «Кукушку» скучно и немного противно – до такой степени обнажен авторский расчет. Фальшиво все, включая органичную, природную самку-саамку. «Возвращение», конечно, потоньше сделано, но и здесь авторы повелись на старообразное и чисто внешнее представление о притче. Они искренне думают, что притча – это фабульный минимализм в превосходной степени, задумчивая многозначительность и великое множество возможных прочтений. Но тогда самой лучшей притчей будет пустой экран. Как заметил Аки Каурисмяки: «У меня уже был фильм без диалогов и цвета. Вершиной минимализма был бы фильм без изображения, но этого я не потянул».

Лирическое отступление: посещать отечественные клубы и кофейни неприятно, поскольку каждый посетитель всем своим видом, манерой расплачиваться, книжками и ноутбуками, демонстративно выложенными на стол, внятно и громко говорит: «Я СИЖУ В КОФЕЙНЕ. Я ПРИНАДЛЕЖУ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ И РАЗДЕЛЯЮ ЕГО ИДЕОЛОГИЮ. Я НЕ ПРОСТО КОФЕ ПЬЮ, А ПОЗИЦИОНИРУЮ СЕБЯ». Увы, это же касается и российского кинематографа: здесь все делается со страшными неофитскими понтами. Только что на наши экраны вышла прелестная картина Софии Копполы «Трудности перевода» (с трудностями перевода заглавия прокатчики, по обыкновению, не справились: «Lost in translation» означает «Непереводимое», что и соответствует содержанию картины). В этом фильме, таком простом без демонстративности, умном без претенциозности, естественном без расхристанности,- сказано о человеке и мире куда больше, чем в многозначительном «Возвращении». «Возвращение» – очень закомплексованное кино. И, что обидно, совершенно расчеловеченное: герои едва намечены, им негде быть, их не успеваешь полюбить, в них можно вложить любое содержание. Именно эта бесчеловечность русского метафизического кино мешает сегодня смотреть даже такие теплые фильмы Тарковского, как «Солярис»,- а уж вполне грамотные по изображению и интересные по мысли картины Андрея Добровольского «Сфинкс» и «Присутствие» сегодня вообще никто не помнит. Потому что – не про людей. А если искусство не добивается сострадания или хотя бы эмоционального совпадения – оно не добивается ничего. Это касается не только нашего кино, но и европейского мейнстрима вроде «Бассейна» или «Малышки Лили».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вместо жизни"

Книги похожие на "Вместо жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Вместо жизни"

Отзывы читателей о книге "Вместо жизни", комментарии и мнения людей о произведении.