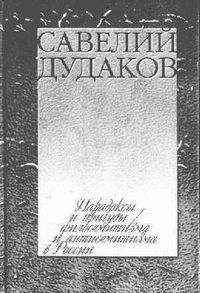

Савелий Дудаков - Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России"

Описание и краткое содержание "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России" читать бесплатно онлайн.

Можно смело сказать: никогда перо Каразина не поднималось на столь большую литературную высоту. Его сочувствие на стороне несчастной "джюгудки", и хотя сама героиня абсолютно типичная еврейская женщина, начиная от имени и до красоты – будем благодарны писателю, – в конце концов, это единственная бухарская еврейка – героиня дореволюционной беллетристики. Простим Каразину и то, что ее "сестра" Ольга Николаевна оказалась русской. Последний раз на "еврейском" горизонте Николай Николаевич Каразин появляется 6 июля 1902 г. на похоронах Марка Матвеевича Антокольского. Он находился в большой группе друзей покойного при выносе тела из Большой Петербургской синагоги: графа Ивана Ивановича Толстого, Ильи Ефимовича Репина, Василия Васильевича Матэ, Ильи Яковлевича Гинзбурга и многих других. Смеем думать, что он оказался среди них не случайно220.

Верила ли русская интеллигенция в мировой заговор? Столь общий вопрос может иметь лишь вполне определенный ответ. Да, в большинстве случаев верила. С оговорками или без оговорок, но верила.

С этой точки зрения интересны воспоминания художника Владимира Алексеевича Милашевского (1893-1976). В своих мемуарах, вышедших в "застойные времена", он умудрился прославить "серебряный век" и даже создать реквием ушедшему. Его гражданское мужество очевидно. Он указал на страшную дату: "Девятнадцатый век кончился не в 1900 г., а летом 1914 года". "Скоро, скоро июль и начало бойни, начало эры человеческого самоистребления, которое будет длиться весь двадцатый век". И, конечно же, речь идет о революции. Ибо и XIX век начался не в 1800 году, а в 1789 г. взятием Бастилии и клятвой в "Зале для игры в мяч"221. Кстати, неизвестно, где находился во время гражданской войны сам Милашевский. Об этом ни слова в двух изданиях воспоминаний…

Символично, что Владимир Алексеевич эпиграфом взял слова Александра Бенуа о человеческой слепоте, величайшей загадке, когда люди не видят, хотя все ясно как день. И сам Милашевский сознается в своей слепоте и глухоте, когда уже звучала апокалипсическая труба Скрябина в "Поэме экстаза". Но эта же глухота и слепота продолжают жить на страницах его воспоминаний. Тонкость наблюдения и изящество анализа отказывают автору, когда речь заходит о еврействе. Интеллект не срабатывает. Для него еврейство – чуждая и враждебная сила, связанная с потусторонним злом.

Он первый в советской литературе упомянул еврейского художника Мане Каца.

Отметил его талант: "Он обладал прирожденным хорошим чувством цвета", имел некоторый успех в Париже и был малообразован, что полностью соответствует действительности. Это же мне подтвердил израильский художник Александр Давидович Копелович, друг Мане Каца222.

При этом следует заметить, что сам Милашевский лишен и тени антисемитизма в обыкновенном смысле слова. Собственно, есть некоторая недоброжелательность по отношению к энергичному еврейскому характеру. Отсюда в советском издании некоторые эвфемизмы в изображении персонажей, будь то "гражданин Ефрон" (издатель энциклопедии) или комиссар искусства Артур Винцентович Лурье, или пересказ разговора с Львом Лунцем, теоретиком Серапионов (скрытым под двумя буквами Л. Л.), оказавшимся неподготовленным к дискуссии о живописи: "Культура слепых людей!..

Разговаривать было не о чем"223.

Но есть и собирательный образ некой Юдифи Израилевны. (Чего стоит одно отчество?

А имя? Чехов в письме к А.С. Суворину от 15 ноября 1888 г. предлагал: «Давайте напишем трагедию "Олоферн" на мотив оперы "Юдифь", где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна; хороший полководец погиб от жидовской хитрости…») Героиня предстает мрачной, уродливой особой, "мрачной хищницей". Слово "мрачность" повторяется несколько раз. Юдифь появляется на страницах как символ предчувствия политической катастрофы, и ее образ безусловно связан с приближающимся катаклизмом: "На фронте неудачи… Что с наследником? Опять болен?.. Да, этот Бадмаев – личность загадочная. Григорий Ефимович? Ну, ну! Что-то будет? Земля гудит… подземные гулы!"224 Понятно, разговаривать с Юдифью Израилевной человеку, живущему на Архиерейской (символическое название) площади, просто не о чем. Зубной врач, мечтающая выйти замуж за некоего собирательного Эпштейна, владельца собственного кабинета не у себя на родине в Виннице, а на Екатерининском канале, у Казанского собора. "Целенаправленная и узкая психика зубного врача…" Еврейство преследует Милашевского, и обычно это – иудейский тип, соединяющий в себе уродство и бешеную энергию. Такое восприятие случайностью быть не может, еврейство противно его художественной эстетике: «Она была некрасива, может быть, это и взрастило ее энергию, азарт жизни, честолюбие и жажду "торжества"».

«Напрасно думать, что есть какой-то единый "еврейский" тип лица. Эдакий вдохновенный семит, с утонченно-обостренными чертами лица, как его изобразил в образе Иоанна Крестителя Александр Иванов, или же острее и тоньше в том же образе он изображен у Пюви де Шаванна…

Лицо Надежды Евсеевны (Добычиной. – С. Д.) по внутренней сущности выражало что-то низменное, жадное, затаенно хищное, иногда скрытое ласковой улыбкой, совсем, совсем не родная сестра Иоанна Крестителя!» Далее от национальной окраски Милашевский отказывается, на мой взгляд, нарочито, чтобы избежать упрека в предвзятости. Но подобных антисемитских карикатур Милашевский немало перевидал:

"Было и просто что-то бабье, без национальной принадлежности, даже деревенско-бабье, а по внешнему облику формы лица тяжело округлое, нечто неопределенно картофельное, глинистое, аморфное. Неповторимость лицу сообщал лягушачий жабий рот и серые глаза с четкими зрачками змеи или привычной ночной пьяницы!

Натан Альтман несколько польстил своей покровительнице"225.

Страшную брезгливость вызывает этот образ. Пресмыкающееся, рептилия – лягушка, жаба, змея, она же властительница художественной моды, от слова которой зависит судьба художника. Конечно же, она тайная пружина интриг: "Да, эта женщина была неким скрытым рычагом многих поворотов судеб художников, и не только никому тогда не ведомого Альтмана, а исконных, всеми корнями приросших к петербургской почве Бенуа, Сомова и т. д. и т. д."226

Надежда Евсеевна Добычина известна в русском искусстве. Она находилась в переписке со многими поэтами и художниками "серебряного века". Устраивала частные выставки. В 1915 г. она устроила аукцион в пользу "Еврейского комитета помощи жертвам войны". Многие художники дали свои полотна. Евреи как бы сами собой разумелись – им полагалось принять участие в выставке по призыву Мирового Кагала. Но вот "гоим" тоже участвовали, и в таком количестве, что и в каталог не успели внести их имена. Вот их перечень, и пусть о них плохо отзовется Милашевский: И. Репин дал "Агнца мира", проданного за 500 рублей; Богданов-Вельский – этюд, 315 р.; Белыницкий-Бируля – пейзаж, 303 р.; Николай Рерих – "Кавказский мотив", 230 р.; А.А. Борисов – "Морозный день", 200 р. Из малого народа участвовали: Илья Гинцбург, Н. Аронсон, Лаховский, Эм. Браз, Анисфельд, Воблевский и кто-то пожертвовал гипсовую головку работы М. Антоколького. В общем, соединенными усилиями "жидов и шабес-гоев" была выручена внушительная сумма в 11 тыс. рублей, капля в море еврейских слез…227 Вернемся к воспоминаниям Милашевского: «Скульптура Альтмана "Молодой еврей" сделана была талантливо, много лучше, чем его живопись. К виску молодого человека была прикреплена медная полоска, изогнутая спиралью. "Пейс!" – радостно угадывали все. Выглядело это безвкусно.

– А, пожалуй, без этой медяшки скульптуру бы отвергли, – язвительно сказал кто-то у меня за спиной. Медяшка служила пропуском в "авангард"». На этом можно было бы оборвать цитату. Но, чтобы подчеркнуть чуждость России и Европе "альтманов", Милашевский уточняет: "А за стенами мятлевского особняка простирался петербургский пейзаж с кристально точными пропорциями колонн, портиков… Пейзаж, созданный Захаровым, Воронихиным, Кваренги, Росси…"228 Об авангарде же говорится устами Александра Бенуа: "Это все дети пустыни, поклоняющиеся своему неумолимому и жестокому Богу – схеме! Им чужда самая душа изобразительного искусства". Милашевский резюмирует: "Я не стану размусоливать, комментировать эту фразу. Есть слова, которые слышны даже через пятьдесят лет после их произнесения"229.

По-видимому, это как раз и следует прокомментировать. Маловероятно, что слова, приписываемые Бенуа, действительно принадлежат Александру Николаевичу. Он всегда доброжелательно относился к еврейскому творчеству, и у нас о нем отдельный рассказ. Что же касается Милашевского, то, безусловно, эта фраза направлена против евреев: "дети пустыни" не метафора (возможно, он вспомнил рассказ Льва Лунца "В пустыне", об исходе евреев из Египта) – "они" поклоняются ветхозаветному жестокому и мстительному Богу, "они" не могут изображать кумиров, "они" отвергают античную красоту, столь милую Милашевскому. И посему в искусстве у них единственный путь – абстрактное псевдотворчество.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России"

Книги похожие на "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Савелий Дудаков - Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России"

Отзывы читателей о книге "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России", комментарии и мнения людей о произведении.