Петр Краснов - Картины былого Тихого Дона. Книга первая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Картины былого Тихого Дона. Книга первая"

Описание и краткое содержание "Картины былого Тихого Дона. Книга первая" читать бесплатно онлайн.

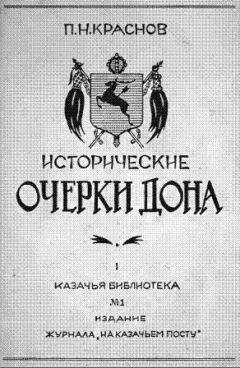

Генерал Петр Николаевич Краснов вошел в историю России прежде всего как доблестный воин, один из лидеров Белого движения, а также как военный историк и писатель. Литературное творчество П.Н.Краснова многообразно. Его перу принадлежат прекрасные путевые дневники, яркие исторические работы, любопытные мемуарные очерки, глубокий труд по военной психологии, исторические романы и исследования. П.Н.Краснов был большим знатоком и патриотом донского казачества. Одна из его лучших исторических книг - "Картины былого Тихого Дона" (в нашем издании "История войска Донского"), где он ярко и увлекательно описывает славные страницы истории Дона, традиции, быт казачества, рассказывает о казачьих героях - Краснощекове, Денисове, Платове, Бакланове и др. По мнению Краснова, слава Дона связана именно с самоотверженным служением казаков общерусскому делу. Причем имперский период дал наибольшее число казачьих имен, ставших национальной гордостью всей России.

«Печатано по распоряжению Войскового Наказного атамана Войска Донского генерал-лейтенанта Самсонова»

переиздавалось издательством «Граница» в 1992 году (правда, без указания автора)

- Чего не могу? Все могу! - говорили казаки и самоуверенно смотрели на всякую опасность, на всякую удалую потеху. Это были живые игры, где нужна была отвага, смелое сердце, крепкие руки и сильные ноги. Они готовили казака к его будущей тяжелой военной службе.

Влюбиться в женщину, грезить девушкой казаку было постыдно. И девушки-казачки, любуясь играми казаков, слушая их песни, даря им цветы и ленты, угощая их стаканом вина, любили их всех, любили казачество и молодцов-малолеток своей станицы. Влюбиться девушке в казака было большим срамом.

Приходило время жениться - об этом думали родители. В отцовском и материнском сердце давно облюбована была невеста сыну и жених дочери. Невеста и жених, достойные и по положению, и по достатку. И между собою родители сговорились давно. Однако, нужно было учинить сватовство.

За несколько дней до этого времени отец или мать говорили сыну:

- Сынок, тебе время жениться. Мы с матерью выбрали тебе невесту. Она хозяйка домовитая и работящая.

- Воля ваша, - отвечал сын и кланялся отцу в ноги. После этого устраивались смотрины невесты. Родители жениха отправлялись в дом родителей невесты на вечеринку. Собирались гости. Гости заводили разговор о хозяйской дочери, хвалили ее красоту, ум, называли ее доброю хозяйкой и просили, чтобы она поднесла им. Мать звала дочь. Та выходила, одетая по-домашнему, но принаряженная, приносила поднос с кубками и чарками, налитыми вином, и обносила гостей. А сама потом скромно становилась в углу. Гости медленно пили, похваливали вино, а жених смотрел на невесту.

- Бог даст, - говорили гости, - она и нас полюбит! Все знали, в чем тут дело, но никто и вида не показывал, что знает. После этого засылали сватов. Сваты начинали дело просто.

- Урядник Мосей Карпович и Маланья Петровна желают вступить с вами в родство, - говорили они.

Если им отвечали: «Благодарим покорно за доброе мнение о дочери, но только мы не можем собрать свадьбу», это значило - отказ. Если же отец соглашался, то он говорил: «Дайте мне посоветоваться, да и ее самое поспрошать, заходите на послезавтра».

Невесту хотя иногда и спрашивали, но она не смела ответить иначе как; «Воля ваша».

В назначенный день сваты приходили уже с хлебом-солью.

- Отец и мать Гаврилы Миронова, - говорили они, - кланяются и просят принять хлеб-соль.

Хозяева, вместо ответа, целовали гостинец.

- Дай Бог, - говорили сваты на прощанье, - в добрый час!

- В добрый час! - отвечали родители и подавали друг другу руки не иначе, как обернув их суконной полой.

В этот же день вечером в доме невесты справлялось рукобитье. Жених приходил с родителями. Его поздравляли с невестой и он кланялся в ноги будущему тестю и теще. Собирались гости, устраивалась вечеринка и девушки пели песни:

По рукам ударили,

Заряд положили,

Грушошку пропили,

Пропили и хвалятся:

Что же мы за пьяницы,

Что же мы за пропойцы…

Помолчат немного и начинают ответ:

Родимый мой батенька, Нельзя ли передумати?

Нельзя ли отказати?

- Нельзя, мое дитятко,

Нельзя передуматя,

Нельзя отказати:

По рукам ударили,

Заряд положили.

О приданом тогда никогда не говорили. Это было бы унижением чистоты брака. Сват выводил на середину комнаты жениха, по левую сторону ставили невесту, и жених целовал ее. Родители соединяли их руки и отец жениха говорил торжественно:

- Сын, вот тебе невеста. Да благословит Господь Бог союз ваш.

Иногда при этом жених и невеста дарили друг друга чем-нибудь. Девушки снова пели:

По рукам ударили, заряд положили…

На рукобитье долго не сидели, назначали день сговора и расходились по домам. Женщины, проходя по станице, пели: «Ой заюшка, горностай молодой» и «Перепелушка, рябые перышки». И вся станица знала, что рукобитье состоялось.

За рукобитьем следовал новый праздник - сговор. На сговор сзывалась чуть не вся станица. Ярко горели свечи в медных шандалах; все были принаряжены. На столах, накрытых скатертями, разложены были гостинцы и семечки. Женщины и девушки садились в отдельной комнате. В доме жениха готовили 10-20 блюд с кренделями, пряниками, орехами, винными ягодами, финиками и всякими сластями, готовили мед и вино, и длинной вереницей несли все это в дом невесты. Там, в присутствии всех, повторялось то же, что было на рукобитье. Потом жених с невестой обносили гостей вином. От последнего гостя невеста убегала к девушкам, и если жених не успевал ее обогнать, то он должен был ее выкупать.

Начинался торг. Девушки ни за что не уступали невесту.

- Она у нас золотая, недешево вам достанется, - приговаривали они.

Все собирались смотреть этот торг; наконец, жених выкупал ее и ее ставили в угол комнаты. Наступала тишина, а потом через полчаса все оживлялось и начинались танцы. Танцевали больше два танца - «Журавель» и «Казачка».

Во время ужина пели песни. Сначала пели песни о геройских подвигах донцов, протяжные, потом плясовые.

За два дня до свадьбы праздновали «подушки», а накануне свадьбы - девишник.

В день «подушек» приходили знакомые и родня жениха и смотрели приданое. В комнатах были положены подушки. Жених с невестой садились первыми на них. Швеи, шившие приданое, подносили им мед; жених выпивал мед маленькими глотками, после каждого глотка целовал невесту, приговаривая: «Мед горек, надобно подсластить». Осушив бокал, жених клал на поднос швеям деньги. После жениха и невесты на подушки садились и другие казаки и казачки, пили мед и целовались, а в них в это время бросали подушками. Бывала в день подушек и музыка, и тоже танцевали.

Девишник - это был последний праздник молодой казачки. Вечером перед заходом солнца одна, или с какой-нибудь старой женщиной или с няней ходила она на кладбище, молилась на могилах родных и просила благословения на новую жизнь.

В ее доме, тем временем, собирались гости «наволакивать подушки». В дом жениха съезжались «каравай сажать». Каравай пекли торжественно. Все гости держались за лопату дружно, и свахи освещали печь свечами ярого воска, обвитыми цветными лентами. Эти свечи давались жениху и невесте при венчании. Во время закладки каравая все гости пели:

Каравай мой раю!

Сажаю - играю,

Сыром посыпаю,

Маслом поливаю.

Каравайное тесто

Побегло к месту.

По мед, по горелку,

По красную девку.

Вечером гости жениха, набрав караваев, отправлялись в дом невесты. Невеста сидела среди подруг. На ее голове надета была высокая шапка, украшенная цветами и перьями, а в косе был заплетен золотой косник. Подруги пели ей грустные песни:

Кукуй, кукушка, не умолкай.

Недолго тебе куковать:

От велика дня до Петра.

Плачь, Грунюшка, не умолкай,

Недолго тебе девовать:

А и с вечера до утра,

А и с утрева до обеда,

А и с обеда часину -

Там тебе косушку расплетут,

Шелковый колпачок наденут.

С приходом жениха песни смолкали. Садились опять на подушки, пили мед, а потом женщины разбирали легкие вещи из приданого и шли в дом жениха с песней:

Оглянися, мати,

Каково у тебя в хате?

Пустым-пустехонько,

Дурным-дурнехонько!

Сестрицы подружки,

Да несите подушки,

Сестрицы Катерины,

Да несите перины.

А сестрицы Алены,

Да несите павильоны!

Метеная дорожка метена -

Туда наша Грунечка везена!

По дорожке василечки поросли,

Туда нашу Грунечку повезли,

Повезли ее, помчали,

В один часочек свенчали!

Свадьба справлялась особенно торжественно. Это был самый торжественный день, быть может, единственный праздник в жизни женщины-казачки. Все, что было богатого в доме ее родителей, доставалось для этого дня. Жемчуга и золото блистали на ней. Как только раздавался благовест к обедне, отец и мать благословляли невесту, она целовала икону и прощалась с родителями и родными. Слезы лились без конца.

Между тем, жених в богатом платье шел к невесте. Платье жениха сохранялось из рода в род. Часто сын венчался в кафтане, в котором венчался и его дед, жалованном царем кафтане. Иногда венчальное платье было одно на всю станицу. Оно хранилось в станичной избе и надевали его все женихи, а по окончании свадьбы возвращали обратно в станицу. Жениха вел «ведун», он должен был предупреждать его о всех порогах. Впереди его шел священник с крестом, а за ним мальчики несли благословенные образа с пеленами; кругом шли товарищи жениха, или поезжане. По окончании венчания в церкви, еще в притворе, молодой расплетали косу и укладывали волосы по-женски - надвое, обвивали ими голову и надевали шапку или повойник. При расплетании косы девушки пели:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Картины былого Тихого Дона. Книга первая"

Книги похожие на "Картины былого Тихого Дона. Книга первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Краснов - Картины былого Тихого Дона. Книга первая"

Отзывы читателей о книге "Картины былого Тихого Дона. Книга первая", комментарии и мнения людей о произведении.