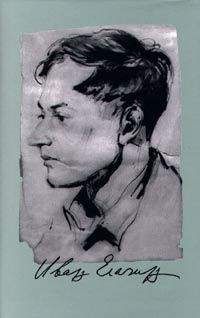

Иван Елагин - Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения"

Описание и краткое содержание "Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения" читать бесплатно онлайн.

Иван Елагин (1918-1987), один из самых значительных поэтов русского зарубежья, большую часть своей жизни, прожил в США. Отмеченный еще И.Буниным как смелый и находчивый мастер стиха, высоко ценимый И.Бродским и А.Солженицыным, Елагин, оставаясь до конца своих дней русским поэтом, сумел соединить в своем творчестве две культуры - русскую и американскую. Его поэтический опыт в этом смысле уникален. В первый том вошли стихотворения из сборников Ивана Елагина `По дороге` (1953), `Отсветы ночные` (1963), `Косой полет` (1967), `Дракон на крыше` (1973).

— Стучите три раза подряд в четвертое одеяло справа… <…> В одном из углов между шкафом и одеялом уже расположилась семья Матвеевых. О радости встречи говорить не приходится. И Люша, и Ваня, и Ольга Николаевна 'Старшая" — Люшина мать, были в январе 1947 года такими же интересными и живыми людьми, хотя на их лицах читалась печать безмерной усталости».[22]

Забегая вперед, скажу, что вскоре состав семьи Матвеевых изменился. Ольга Николаевна «Старша», урожденная Орлова, умерла 16 августа 1948 года. А Ольга Николаевна «Младшая», т.е. Ольга Анстей, ушла от Ивана Елагина к другому человеку, эмигранту «первой волны» (в самом деле «жившему в Сербии до тридцать девятого») князю Николаю Кудашеву (1903-1979). До переезда в США летом 1950 года Матвеевы не разводились и, пожалуй, остались друзьями, но семья распалась.

Но нужно вернуться к главному, без чего не было бы предмета для разговора, не было бы нынешнего Собрания сочинений, — к стихам Ивана Елагина. В «казармах СС» было множество поэтов, и не только из бывшего СССР, сюда попадали прибившиеся ко «второй волне» беженцы из Восточной Европы русские поэты — Нонна Белавина, Ирина Сабурова, Борис Нарциссов; здесь Елагин обрел друзей, ставших ему навсегда самыми близкими, — не считая перечисленных выше, это были прозаик Леонид Ржевский (Суражевский) и художник Сергей Голлербах. Последний сам пишет о том, как познакомился с Елагиным в беженском лагере под Мюнхеном в 1946 году (на почве общей беды – недостатка курева): «Я был тогда студентом мюнхенской Академии Художеств, то есть недозрелым полухудожником, на несколько лет моложе Ивана, в то время как он был молодым, но вполне сложившимся поэтом». [23]

Мнение молодого Голлербаха разделяли тогда и младшие, и старшие «ди-пи», да и представителям первой эмиграции Елагин чаще все-таки нравился. В Германии, позднее во Франции тех лет возникло множество периодических изданий, где русский поэт мог печататься: «Грани», «Отдых», «Обозрение», «Дело», «Возрождение». В 1947 году собрались «дипийские» и судьбой примкнувшие к ним поэты, сложили коллективный сборник под сто страниц. Сергей Бонгарт нарисовал обложку. Сборнику дали немудрящее название «Стихи» и выпустили его в Мюнхене. Среди поэтов — все те же имена: Ольга Анстей, Иван Елагин, Сергей Бонгарт, кн. Николай Кудашев… Наконец, собравшись со старыми стихами, добавив новых, в том же 1947 году Иван Елагин издал в Мюнхене свою первую поэтическую книгу — «По дороге оттуда». Шестьдесят два стихотворения. Годом позже выпустил еще одну — «Ты, мое столетие!» Двадцать семь стихотворений.

Уже эти первые книги со всей очевидностью показали, что Елагин — плоть от плоти военного поколения, «поколения обреченных», чьи кумиры – Блок, Цветаева, Пастернак, Ахматова (любимых поэтов Елагин перечислил в позднем стихотворении «У вод Мононгахилы»). Добавить в число названных разве что Зощенко – и получим… перечень тех, кому посвящены «Литераторские мостки» Александра Галича. Елагин по ту сторону железного занавеса жил теми же вечными ценностями, что его сверстники – по эту. И совсем не случайно старый петербуржец Владимир Вейдле бурчпиво писал: «…Елагин, знаю из какого он гнезда — не очень любимого мной, "чуждого"…» [24] — то есть из хаемого в эмиграции «гнезда советской поэзии», гнезда маяковско-пастернаковского. Кстати, на посмертном вечере Елагина в 1989 году в Москве, в ЦДЛ, прозвучало: «Это лучший советский поэт!» И слова эти были сказаны вовсе не в обиду Елагину — в отличие от Вейдле, который вполне сознательно Елагина хотел обидеть.

Хочется того кому-то или нет, а признать придется: Елагин — поэт, порожденный советской культурой и действительностью. Но только и Галич тоже. И, уж конечно, Слуцкий. О более молодых не говорю: те то точно советские (или антисоветские, что одно и то же).

НЕ-СОВЕТСКИМ поэтом Елагин стал лишь в семидесятые годы. Тогда он стал просто самим собой.

Елагина все же больше хвалили, в глаза и за глаза, и не всегда по-умному — настолько не по-умному, что Георгий Иванов в статье «Поэзия и поэты», опубликованной в парижском «Возрождении» (1950, № 10), счел необходимым критиков-дифирамбистов одернуть:

«Число эмигрантских поэтов, кстати, несмотря на ряд потерь, за последние годы увеличилось: выбывших из строя заменило новое "поколение", главным образом из среды "ди-пи".

Среди последних есть немало одаренных людей. Двое из них — Д.Кленовский и И.Елагин — быстро и по заслугам завоевали себе в эмиграции имя.

<…> И.Елагин <…> ярко выраженный человек советской формации. Елагин, возможно, талантливей Кленовского. Он находчив, боек, размашист, его стихи пересыпаны блестками удачных находок. Но все опубликованное им до сих пор так же талантливо, как поверхностно, почти всегда очень ловко, но и неизменно неглубоко. Каждая строчка Кленовского — доказательство его "благородного происхождения". Его генеалогическое древо то же, что у Гумилева, Анненкова (видимо, опечатка, следовало — Анненского. — ЕЛ.), Ахматовой и О.Мандельштама. И.Елагин — в противоположность Кленовскому — один из "не помнящих родства”, для которых традиция русской поэзии началась с «Пролеткультом» и Маяковским. Вероятно, Елагин читал и, возможно, по-своему любил тех поэтов, от которых как «законный потомок» ведет свою родословную Кленовский. Но на его творчестве пока это не отразилось». [25]

Далее, сочувственно отозвавшись еще о нескольких поэтах, и в частности об Анатолии Штейгере, Г.Иванов вновь вернулся к Елагину:

«Выше я отметил несомненный талант Ивана Елагина. Штейгер был, конечно, много менее Елагина одарен. Но "реальная ценность" стихов Штейгера все-таки несравненно выше. Штейгер создал законченные произведения искусства "то, что сотворено и не подлежит изменению". Стихи же Елагина, при всем их внешнем блеске, покуда всего лишь вексель, правда, размашисто выписанный на крупную сумму…» [26]

Критик весьма тонкий, Г. Иванов между делом сообщил читателю, что Елагин талантливей чуть ли не всех «новых», но глупо хвалить одного поэта в ущерб всем другим, – а такая тенденция в эмигрантской критике конца сороковых была. Между тем Г.Иванов, поименовав елагинские стихи «векселем на крупную сумму», в 1955 году писал о нем в частной письме Роману Гулю: «…все-таки очень хорошо. Таланту в нем много». [27]

Но вернемся в Германию конца сороковых годов, где все еще неразведенные бывшие супруги Матвеевы дожидались визы на въезд в США. Вновь предоставим слово свидетельнице тех лет — Татьяне Фесенко:

«В 1949 году, опять-таки в Мюнхене, была напечатана наименее известная, но, пожалуй, по своему возникновению самая удивительная из всех книг Ивана Елагина. Эта недооцененная и критиками, и самим автором веселая и остроумная комедия-шутка "Портрет мадмуазель Таржи" писалась в страшное время — в период насильной репатриации, которая грозила всем "ди-пи" — бывшим советским гражданам <…>.

По лагерям поползли зловещие слухи, люди с ужасом ожидали прохождения комиссий, и вот именно тогда зазвучали задорные и забавные строки Елагина, вызывавшие улыбку на хмурых лицах, а позже послужившие доказательством разностороннего таланта их автора, давая ключ к пониманию его характера. В своеобразном варианте "разговора у театрального подъезда", изданного на правах рукописи, напечатанного на отдельном листке, вложенном, согласно моему опыту, только в экземпляры комедии, подаренные друзьям, Елагин, обращаясь к заокеанскому "залетному гостю"' говорит:

Вам жути хочется, а мне все время жутко,

Меня от гибели спасала только шутка.

И как голодного не понимает сытый,

Так не понять и вам, что смех нам был защитой ». [28]

Надо сказать, что пьесой всерьез заинтересовались лишь после смерти Елагина, — однако раньше, чем были опубликованы процитированные выше строки Татьяны Фесенко. Выходивший в Москве журнал «Современная драматургия» (1990, № 3) с разрешения вдовы поэта — Ирины Ивановны Матвеевой перепечатал пьесу целиком; к публикации была приложена моя довольно большая статья о драматургии Елагина. Позднее Роман Виктюк снял по пьесе телевизионный фильм, который цензура довольно долго не пропускала на экран; лишь после кончины СССР 30 декабря 1991 года состоялась телепремьера, и с тех пор пьесу, ставшую фильмом, видели миллионы зрителей. Внимательный читатель увидит, насколько целостно связана эта единственная елагинская пьеса с его же поэтическим творчеством. Мир елагинской поэзии сам по себе предельно театрализован, тема сцены появляется в десятках стихотворений, а маленькая поэма «Нечто вроде сценария» полностью соответствует своему заглавию:

Так просто — декорации все снять,

И в черных сукнах ночи я опять.

Быть может, в русской поэзии нашего века вообще нет второго мастера, чей мир до такой степени был бы «размещен» на сцене. В 1978 году Елагин прислал мне в виде автографа свои «последние стихи» — это было нынче ставшее почти хрестоматийным стихотворение о Гамлете — «Вверху хрусталем и хромом…» Быть может, это вообще одно из лучших русских стихотворений о театре. И Шекспир появился тут не красного словца ради, мир по Елагину — театр сам по себе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения"

Книги похожие на "Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Елагин - Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения"

Отзывы читателей о книге "Собрание Сочинений в двух томах. Том Первый. Стихотворения", комментарии и мнения людей о произведении.