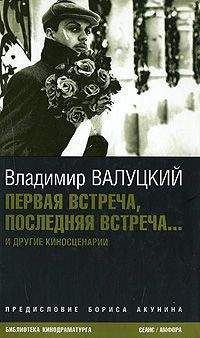

Владимир Валуцкий - Первая встреча, последняя встреча...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Первая встреча, последняя встреча..."

Описание и краткое содержание "Первая встреча, последняя встреча..." читать бесплатно онлайн.

В сборник вошли сценарии и статьи известного российского кинодраматурга Владимира Валуцкого, в том числе сценарии к фильмам «Начальник Чукотки», «Ярославна, королева Франции», «Зимняя вишня» и др.

Лодка приближалась к берегу, где, потеснив тайгу, стояло несколько бревенчатых домиков и виднелся причал. А на причале — ярославские ребята:

Не забыть еще сказать бы,

Чтобы правду знал народ, —

Совершилась эта свадьба

Чуть попозже, в Н-ский год…

Как я дошел до жизни такой

В раннем детстве почти все пробуют перо. Перо — это образно говоря, а чаще всего карандаш, который первым попадает ребенку в руки.

Сейчас, правда, первым попадает ребенку в руки компьютер, где не нужно ни пера, ни карандаша, — но мое детство было раньше этих золотых времен.

И вот, едва научившись выводить карандашом печатные буквы, с зеркальным «Я» и с «И» в виде латинского «N» — мальчики и девочки моего времени уже слагали стишки и сочиняли рассказы.

Был и у меня такой, первый в жизни, рассказ, который назывался: «Волк, эй». Помню его дословно (что нетрудно): «Пошли мы в лес с Михой. Увидел волка и кричу: Миха, волк, эй!» Все. Размер произведения, собственно, определялся размером оборотной стороны обложки книги, на которой он был написан гигантскими (другими не умел) буквами, — а другого чистого листа для продолжения этой истории не было. С бумагой тогда, в конце войны, было сложно. Как и с книжками. Лично у меня тогда было только две книжки, и то не совсем для младшего возраста: «Марка страны Гонделупы» и «Школа в лесу». Содержание их плохо помню, зато их обложки, форзацы и вообще все свободные от строк и рисунков места стали для меня полем первых собственных литературных проб.

Не скажу, что я был каким-то особым, читающе-пишущим мальчиком. Главная жизнь у нас шла во дворе. Там мы — двором на двор — дрались, гоняли пустой консервной банкой в футбол, играли монетками в «расшибалочку» и «пристенок» — в общем, проводили время как все ребята послевоенных лет. Но мама, едва только я научился читать, стала приносить мне книжки из библиотеки. Этим, я думаю, она хотела отвлечь меня от беспутной дворовой жизни. Но, сама того не предполагая, она сделала большее — сломала мне жизнь. Я мог бы стать инженером-строителем, как отец, и, может быть, строил бы теперь дворцы для миллионеров. Или бухгалтером, как дедушка, — и, может быть, возглавлял бы бухгалтерию какого-нибудь «Лукойла». Кто знал тогда, что профессии эти станут такими престижными и доходными. Но мне неожиданно очень понравилось читать. И хуже — чем больше я читал, тем больше мне хотелось писать. Мне уже мало было эссе типа «Волк, эй», да и с бумагой стало налаживаться.

Что я писал? Практически то же, что и читал. Прочитав, скажем, научно-фантастический роман, я тут же садился писать научно-фантастический роман. Я очень старался, чтобы получалось похоже. Разница заключалась в одном: тот роман был в 500 страниц и имел конец. Мой — содержал 5 страниц и на том обрывался. Потому что мама приносила исторический роман, и, проглотив его, я садился сочинять исторический роман, который тоже кончался, едва начавшись. Книг в маминой заводской библиотеке было много, а я еще до школы читал быстро…

Короче, не знаю, чем кончилась бы эта неравная борьба литературы с моими попытками догнать и перегнать ее, — если бы в мою жизнь не ворвалось кино. В кино мы бегали и раньше, но там было неинтересно: старые советские фильмы за редким исключением были скучными, а потом, в 50-е годы, их стало очень мало. Пять, от силы, в год. Столько, сколько мог посмотреть в свободные часы Сталин — без его одобрения ни один фильм на экраны не выходил. Но к счастью, и особенно к счастью моего поколения, существовала такая организация, как Кинопрокат. Кинотеатров, кинотеатриков, домов культуры, сельских клубов, передвижных киноустановок существовало немыслимое количество, и говорили, что они приносят в бюджет доход, уступающий только доходам от продажи водки. Пятью фильмами такую бюджетную прореху было не закрыть.

И тогда-то в чьей-то светлой голове родилась идея: заполнить дыру проката так называемыми «трофейными» фильмами. Под Берлином мы захватили кинохранилище с огромным количеством фильмов — всех стран и народов. Так что по справедливости эти фильмы трофейными не были. Их экземпляры имелись и у нас, в кинохранилище Белых Столбов под Москвой, и порой вывозились оттуда для показа тому же Сталину, которому иные из них нравились гораздо больше советских.

Этот прокатный фокус был подобен тому, как если бы, взяв в качестве трофея экземпляр книжки «Домби и сын», объявили бы трофеем самого Диккенса.

Но тут другое дело: изменено название, срезаны марка студии и имена авторов, и вместо них — всегда неизменная надпись: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома немецко-фашистских…» А трофеи надо использовать в народном хозяйстве. Не совсем наше идейно-художественное содержание? Но не мы же делали, не мы покупали — а с них, с «немецко-фашистских», что взять? Вот и войну они, наверное, проиграли оттого, что делали такие картины. Однако немецких фильмов среди «трофейных» как раз почти и не было. Разве что знаменитая «Девушка моей мечты» с Марикой Рекк. Тут прокатчики полагались на дремучее незнание зрителем зарубежного кино. В прокат шли фильмы французские, английские, но на 90 %, конечно — американские. И какие!

Сейчас мы, возможно, назвали бы большинство из них средними поделками с приключениями и погонями — но тогда мы и о таких картинах мечтать не могли. Взять хотя бы «Тарзана» в четырех сериях, которым бредила вся страна! А «Багдадский вор» и «Джунгли», а веселые комедии «Петер» и «Маленькая мама»? И «Серенада солнечной долины». Народ начал снова штурмовать кинотеатры.

Но были и другие картины, которые мы, может, тогда не сразу оценили, как следовало бы, — однако нам повезло их увидеть, а увиденное настоящее не уходит без следа. Я тогда не мог понять почему — но эти фильмы глубже всяких комедий и вестернов оседали в моем мальчишеском подсознании и сильнее не отпускали.

А это были «Мост Ватерлоо» и «Леди Гамильтон» с актрисой, имя которой я узнал позже, — Вивьен Ли. Позже я узнал и что «Судьба солдата в Америке» — это «Бурные двадцатые», хит, как бы теперь сказали, 1939 года с Джеймсом Кегни в звездной его роли. А «Дилижанс» — одна из лучших работ режиссера Д. Форда с подлинным названием «Путешествие будет опасным».

«Большой вальс», «Гибралтар», «Тупик» У. Уайлера, «Газовый свет» Д. Кьюкора с Ингрид Бергман, «Дама с камелиями» с Гретой Гарбо…

Нарушив все авторские права (как могут быть трофеями фильмы союзников?), Кинопрокат искупил свою вину уже тем, что впервые страна прикоснулась к невиданному ранее мировому кино. И вместе с ней — я.

Я бросил бороться с литературой и начал состязаться с кинематографом. Впечатление от такого кино было столь велико, что побуждало к немедленному самовыражению. Я начал писать сценарии.

Поначалу, естественно, по тому же принципу: посмотрел «Дилижанс», постарался написать что-то похожее, но бросил, потому что посмотрел «Индийскую гробницу». Но к тому времени я уже немножко повзрослел и поумнел. И в своих стараниях стал упорнее. Кроме того, я каким-то чутьем начал понимать, что это такой вид литературной работы, где ничего толком не напишешь, прежде толком не продумав, ибо сценарий — «…не столько пишется, сколько ваяется и строится», как много лет спустя доформулировали мои догадки во ВГИКе. А тогда — я сценариев никогда не читал и, в какой они форме пишутся, не знал. (Впервые узнал, прочитав попавшийся мне в руки «Подвиг разведчика», отдельной книжечкой.) Я писал то, что видел на открывающемся мне в воображении белом прямоугольнике. Вот дорога, вот едет машина, вот разговаривают в ней напряженно два человека, вот машина остановилась, из нее выходит один из них… стоп! нет, появляется только нога в сапоге, потом вторая, ноги уходят, а мы еще не знаем чьи! — и так, конечно, интереснее, потому что, заглянув после в машину, мы увидим то, чего смутно ожидали: второй герой лежит на сиденье убитым. Для меня это была увлекательная игра, и я еще не знал, что она на самом деле называется монтажным мышлением. А диалог — это понятно: как в пьесе, только четче и короче. Теперь случалось, что я дописывал сценарии до конца. Правда, все они получались короткометражками, но этого я еще не научился осознавать.

Своим увлечением я заразил одноклассников, и мы начали писать сценарии на скучных уроках, передавая тетрадку друг другу; это было что-то вроде буриме — я закрутил сюжетный узел, а ты давай его раскручивай. Учись ваять и строить.

От подражательных опусов мы стали потихоньку переходить к более близким нам темам: у нас появились и легкомысленные блондинки Наташи, и строгие брюнетки, комсомолки Галины. И ужасные Геннадии, стиляги, разъезжающие на папиной машине, но в конце концов признающие свои ошибки. В этом была тоже своя подражательность, иногда на грани пародии, но это было ужасно весело, а главное — весело от мысли, что сочиняем мы то, что нам нравится, чему готовы учиться и чему в дальнейшем посвятим жизнь. Правда, мои соавторы в кино не пошли: они оказались для этого слишком серьезными людьми. Но, встречаясь иногда, мы ностальгически вспоминаем прошлое и смеемся над нашими сценарными опытами, удивительно, целыми фрагментами, застрявшими в голове:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Первая встреча, последняя встреча..."

Книги похожие на "Первая встреча, последняя встреча..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Валуцкий - Первая встреча, последняя встреча..."

Отзывы читателей о книге "Первая встреча, последняя встреча...", комментарии и мнения людей о произведении.