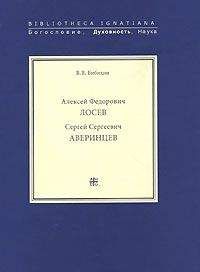

Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве. Сборник.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник."

Описание и краткое содержание "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник." читать бесплатно онлайн.

Сергей Сергейевич Аверинцев (10 декабря1937, Москва — 21 февраля2004, Вена) — русский филолог, специалист по позднеантичной и раннехристианской эпохам, поэзии Серебряного века. Переводчик, лектор, член Союза писателей СССР (1985), русского ПЕН-центра (1995), председатель Российского библейского общества (с 1990), международного Мандельштамовского общества (с 1991), президент Ассоциации культурологов.

В одной из лекций Аверинцев говорил о Ареопагите "это не философия, не литература, а шире - культурное событие!не совсем философия, не совсем поэзия, а и то и другое". Именно таким событием и был сам Сергей Сергейевич Аверинцев!

Сборник воспоминаний об Аверинцеве С.С.

1 Интервью с вдовой академика Сергея Сергеевича Аверинцева- Н.П.Аверинцевой

2 В. Бибихин Записи о встречах

3 Воспоминания М.Л.Гаспарова о C.C.Аверинцеве (из книги "Записи и выписки")

4 Владимир Бондаренко. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОЧВЕННИК АВЕРИНЦЕВ

5 Эдгар Лейтан С. С. АВЕРИНЦЕВ В ВЕНЕ

6 В. МАХЛИН Возраст речи. Подступы к явлению Аверинцева

Статья, из которой заимствованы приведенные цитаты, называется “Античная риторика и судьбы античного рационализма”. Она заканчивается абзацем, где звучит забота о преодолении выше обозначенных подходов “с одной стороны” и “с другой стороны”: “О будущем культурном синтезе, когда мы, не возвращаясь к риторическому прошлому, сумели бы полноценно, с выходами в практику, оценить его здравые резоны, пока можно только гадать”.

Гадать пришлось недолго. Приведенный выше приговор риторике, произнесенный Умберто Эко, был полностью принят цивилизацией 1980–1990-х. “Здравые резоны риторики”, заключенные в признании объективной истины и в стремлении и в способности риторики эту истину выразить, найдя для нее общевнятную и эстетически убедительную форму, были окончательно признаны dйmodйs и отодвинуты в антикварное прошлое. Но беда (или, вернее, счастье) только в том, что пока люди остаются людьми, а человечество человечеством, истина и ее способность воплотиться, сделаться конкретной и внятной, обрести форму не могут стать ни dйmodйs, ни антикварным прошлым. Отсюда и становится устойчивый интерес Сергея Сергеевича Аверинцева на протяжении последнего периода творчества к Аристотелю. Здесь не место раскрывать эту тему в том объеме, которого она заслуживает. Напомним только два рассуждения, как представляется, ключевых, о бытии как обретении формы и о форме как индивидуализованно несовершенной, но индивидуализованно конкретной, а потому и автономной субстанции истины. За первым стоит коренная для России и православия проблема воплощения божества, за вторым — столь же коренная для Запада проблема правовой и этической автономии личности.

“Когда нечто благодаря тому, что оно имеет начало в самом себе, оказывается способным перейти в действительность, оно уже таково в возможности”. Это Аристотель (Метафизика: IX, 7, 1049a). “Столь характерную для православия доктрину исихазма Григорий Палама заимствует у Аристотеля”, ибо к учению Аристотеля об энтелехии восходит “та пара терминов “усия” и “энергейя”, при посредстве которых он решает проблему соотношения между трансцендентностью и имманентностью божества”. Это Аверинцев (“Христианский аристотелизм и проблемы современной России”. 1991).

И так же у Аристотеля: “Формой я называю суть бытия каждой вещи и ее первую сущность” (Метафизика: VII, 8, 1032в); “Форма и вещь составляют одно” (Метафизика: XII, 10, 1075в). И так же у Аверинцева: “Принцип католической традиции требует, чтобы ради ограждения одного личного существования от другого субъекты воли были, подобно физическим телам, разведены в моральном пространстве, где их отношения регулируются двуединой формой учтивости и контракта, не допускающей, вполне по Аристотелю, ни эксцессов суровости, ни эксцессов ласковости” (“Христианский аристотелизм и проблемы современной России”).

Повторим то, с чего мы начали: он никогда не жил и не думал на общественно-политической (и конфессиональной), на хроникально-повседневной поверхности жизни, он жил и думал на глубинном горизонте времени — на горизонте культуры и ее судеб.

С. БОЧАРОВ Аверинцев в нашей истории

http://magazines.russ.ru/voplit/2004/6/bo2-pr.html

К Аверинцеву рано установилось отношение не просто как к новому автору и ученому, но как к явлению. Явлением он и был уже тогда, в середине 60-х. Он встал тогда в ряд необыкновенных явлений десятилетия, и ряд этот многое предвозвещал в последовавшей нашей истории общей, не только литературной: Солженицын, Бахтин, Аверинцев. Они один за другим явились тогда из уже не подозревавшихся нами скрытых русских глубин. Поминая его в печальные дни, И. Роднянская вспомнила, как известный историк недавно ей говорил, что статья Аверинцева в “Вопросах литературы” об Афинах и Иерусалиме тогда на него повлияла не меньше, чем “Один день Ивана Денисовича”. “Вопросы литературы” имеют сегодня свои особые основания вспомнить Аверинцева: в “Вопросах литературы” прежде всего и состоялось в 60-е годы его явление: статьи не только о греческом и библейском, но и о Шпенглере, Маритене, Юнге. Греческое, библейское и философский двадцатый век.

“Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал...” — можно было прочитать у Венедикта Ерофеева в начале 70-х. Это был результат за неполное первое десятилетие. Результат был тот, что самое имя стало ценным, имя стало звуком культурного языка. К этому времени наша история еще раз повернулась, и Аверинцев оказался на этом повороте действующим лицом. С осени 1969-го начались его лекции на истфаке, на которые сбегался московский интеллигентный люд, как когда-то, наверное, на Владимира Соловьева в Соляном городке (официально это были всего лишь спецкурсы для студентов истфака). Три зимних цикла подряд — Средние века, античность, Византия. Это было его явление личное и устное, с той позой на кафедре и со звуком голоса, о котором Н. В. Брагинская написала, что в нем было больше несоветского, чем в любом диссидентстве. Достоевский накануне похорон Некрасова всю ночь читал его стихи. Я в поминальные дни раскопал в бумажных залежах и читал не известные печатные тексты Аверинцева, а свои бумаги, где я пытался тогда записывать те лекции. Кстати, они не были потом исчерпаны в статьях, так что нашлись бы у кого-то хорошие записи и издать бы их. Записывали многие, а магнитофонные записи тогда еще, кажется, не вошли в обычай. Вот как замечательно, что расшифрованы и напечатаны магнитофонные записи соравного друга Сергея Сергеевича, Александра Викторовича Михайлова, его лекций в консерватории.

В разных своих интервью С. С. любил называть себя кабинетным человеком. На самом деле он был человек публичный — не только потому, что стал на виду, хотел того или не хотел, а потому, что был таким по призванию, любил аудиторию и искал аудиторию, был к ней обращен и, может быть, чувствовал себя человеком миссии. Поэтому, видимо, случилось естественно, хотя многие и удивлялись, что, когда пришло время гражданской публичной деятельности, кабинетный человек пошел в Верховный Совет. Там он как будто прямо участвовал единственный раз при подготовке закона о свободе совести, но совершил поступок, о котором надо бы не за-

быть, — не встал, когда, кто помнит, против Сахарова, сказавшего об Афганистане как о государственном преступлении, вышел “афганец” Червонописский и поднял зал словами: “Держава, Родина, Коммунизм!”, — и зал поднялся, кроме двоих в первом ряду — это были Аверинцев и знаменитый штангист Юрий Власов, с которым они на короткое время там подружились (болезненный хрупкий филолог в шапке зимой с завязанными ушами с могучим штангистом!), и у Власо-

ва было очень острое там выступление. У С. С. такого там выступления не было, но он вместе с Власовым не встал, ког-

да встал весь зал. И потом рассказывал, как трудно было не встать.

А в печати он тогда пошел в публицистику, и она даже стала чуть ли не его главным жанром. Но и болезнь пришла тогда, на повороте судьбы, который ведь не случайно, наверное, совпал с поворотом судьбы нашей общей: в 91-м С. С. заболел. И профессиональная филологическая работа его, в общем, с тех пор ослабела. Это было похоже на жертву, и научную, и человеческую, которую он принес своей современности. Но, наверное, это неточно, что деятельность ослабела, — она менялась, и стало казаться, что словно его меньше с нами, харизма его ослабела. Мало кто заметил его философские миниатюры в одном альманахе середины 90-х (“Падающий Зиккурат”, 1995), в их числе — “К дефиниции человека” как существа верующего: как мы дружим и любим. так, что мы поверили в этого человека, а не только его узнали, поверили сверх того, что узнали, потому что знать мы можем всегда лишь “отчасти”, как сказал Апостол Павел, а принять человека, чтобы любить, надо в целом, а это значит, в него поверить сверх всякого знания, чтобы он стал единственным для тебя человеком. Аверинцевские “опавшие листья”, новая у него форма мысли, малая христианская проза — сколько их еще у него осталось (в альманахе лишь два таких листочка — “Выбранные места из дневника читателя”)?

Что же до публицистики, то появились такие его выступления, как “Моя ностальгия” в “Новом мире” в 96-м, где он на своих личных и на общих примерах сказал о мировом состоянии, наступившем на наших глазах, и провел историческую границу, когда де Голль, и студенческая революция 1968-го, и даже хиппи еще что-то значили в мире, а с этой границы начала терять значение и большая кровь. Обозначил границу того состояния, какое назвали постмодернизмом. Похоже, что этот ход истории и на самом аналитике отозвался: он рассказывал при последней встрече — а было это

29 апреля 2003 года, за четыре дня до последнего сразившего его удара, — что в Вене в его университете студенты пишут доносы на профессоров, впрочем, легализованные характеристики, по которым выводится рейтинг профессора, — результат той самой студенческой революции, — так вот, он прочитал, что одна студентка о нем написала, — два недостатка:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник."

Книги похожие на "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве. Сборник."

Отзывы читателей о книге "Воспоминания об Аверинцеве. Сборник.", комментарии и мнения людей о произведении.