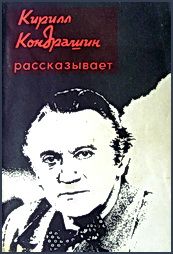

Ражников Григорьевич - Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"

Описание и краткое содержание "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни" читать бесплатно онлайн.

Записи бесед с дирижером К. П. Кондрашиным. Непростая жизнь Кирилла Петровича Кондрашина — отражение бурных событий XX века…

Автор книги, В. Г. Ражников, известен работами в области психологии и музыкальной педагогики, вместе с К. П. Кондрашиным им написаны книги «Мир дирижера» и «Интерпретация симфоний П. И. Чайковского».

Кругликова стала опираться на Покровского, а Шпиллер на музыкальную сторону — на меня. А так как мы с Покровским были большие друзья и работали вместе, мы делились друг с другом и похихикивали по этому поводу…

Тогда началась наша дружба с Дмитриевым. Владимир Владимирович Дмитриев — великий театральный художник. Он начал свою деятельность в Ленинграде чуть ли не актером. Во всяком случае, он был в одной группе с Соллертинским и Шостаковичем. Это — западно-ориентированные молодые деятели искусства. Они изучали симфонии Малера, Брукнера, Альбана Берга, Кшенека. А Дмитриев потом начал рисовать и стал великим театральным художником. Он оформлял с нами «Бэлу», а потом «Проданную невесту» и «Вражью силу». Надо сказать, что художником-станковистом он был никаким. Покровский все время над ним подтрунивал, что когда он набрасывает какие-то эскизы, то раскрашивает их потом дочка. Действительно, он не умел рисовать попросту, но у него было потрясающее чувство стиля, и обыкновенно рядом с ним была группа художников-декораторов, которая понимала то, что он нарисовал, и реализовывала в его манере. Потом он приходил на монтировочную репетицию:

— А у вас там малиновая скатерть есть?

— Ну, сейчас найдем…

Покрывали такой скатертью что-то, и все начинало сверкать иначе. Он обладал какими-то необыкновенными данными, и, кроме того, — чутье музыки и чутье стиля. Мы тогда и подружились. Покровский жил на Остоженке, а Дмитриев рядом с филиалом МХАТа. Мы приходили работать к Покровскому и Дмитриеву. Сидели до двух часов ночи, обсуждали. Дмитриев рисовал, мы над ним подхихикивали, а он совершенно не обижался. И мы возвращались домой. Однажды зашел разговор опять-таки о премьерах и о том, что кому-то снова выдали какую-то квартиру. Дмитриев сказал:

— А у нас, как в каждом некультурном государстве, лучше всего живут певцы…

Скончался он 48 лет от роду от сердечного припадка. Он оформил более 300 спектаклей. Еще в Ленинграде, в Кировском, в МХАТе, в Малом — всюду. Помню, я со смехом спрашивал, когда в Уфу отправляли декорации:

— Владимир Владимирович, вы пьесу-то хоть читали?

— Честно говоря, нет. Ко мне режиссер приезжал, рассказал — надо!

Человек обаяния необыкновенного. Он был, к сожалению, алкоголиком и откровенно говорил: «Когда я исчезаю, вы меня не трогайте». И популярно объяснял разницу между пьяницей и алкоголиком: «Я пьян и запиваю водкой. Иногда наступает такой период, и я чувствую в этом потребность. А пьяница — он пьет и закусывает».

Но это были редкие периоды. Возможно, он лечился, а может быть, сам силой воли мог остановить срыв. Во всяком случае, я его пьяным никогда не видел, он прятался тогда…

Так вот, мы ставили «Бэлу», и спектакль прошел раз десять, не больше. Порочность, конечно, просвечивала. Александров в общем не оперный композитор. И это мне хорошо объяснил Пазовский, который на наши репетиции не приходил. Но появился как-то на генеральной, когда было уже поздно. Потом сделал ряд указаний, в основном технологических, но не то! Он взял клавир и сказал:

— Ну как же можно так писать, везде играет оркестр, нигде нет места, чтобы голос остался сам с собой; надо дать свободу певцу, чтобы слово дошло.

Это я с благодарностью принял принцип настоящей оперной драматургии. А Александров мыслил, конечно, симфонически. Там было много хорошей музыки, добротной, но у публики этот спектакль успеха не имел. Это был наш первый опыт с Покровским.

Пазовский сделал в Большом театре полторы премьеры. Он поставил «Сусанина», и, надо сказать, первоклассно. Причем были трудности — спектакль был на ходу, в нем пели те же, кто пел и раньше. И после этого он взялся за «Бориса Годунова». И тут началось прохождение верблюда через игольное ушко. Большой театр уже не имел права выпустить спектакль без просмотра бесконечного количества комиссий. Прежде всего Комитета по делам искусств в лице Храпченко и его заместителей. Они приходили на первые прогоны. Храпченко — очень мною уважаемый человек. Он не музыкант, а литературовед, гоголевед. Сейчас — председатель ВАК и академик. У него большие труды, словом, крупнейшая фигура. Тогда он был вхож к Сталину, умел хорошо понимать, что тому нужно, и угадывать его вкусы…

И началось прохождение «Бориса Годунова». Все боятся, что скажет Сталин, когда он придет. То одно, то другое: здесь нужно поменять декорации, здесь слишком темно… То Василия Блаженного нужно восстанавливать, то не нужно, поскольку в окончательной редакции его нет. Наконец, на какой-то просмотр пришел Сталин. Этот просмотр специально организовали, конечно, в зале никого не было. После посещения появилась разгромная статья в «Правде» о том, что «Бориса Годунова» без сцены под Кромами ставить нельзя. (Ставили по традиции, по Римскому-Корсакову.) Что, мол, это профанация, снижается роль народа и тому подобное. За что и сняли Пазовского. Тогда же «полетел» директор Бондаренко, и на его место назначили Солодовникова. Он был заместителем Храпченко в Комитете по делам искусств, тоже театровед, умница и великолепный директор. Думаю, что лучшего директора я в своей жизни не видел, потому что он был человеком высочайшей культуры, обладал очень хорошим чутьем и умением дипломатически налаживать все дела. Он сейчас же вернул в театр и Пирогова, и Рейзена. Ну, пели они маленькие спектакли, но Солодовников их умел уговорить. Раньше они получали свои четыре тысячи и ничего не делали. А он нашел к ним подход. В третий раз вернули в театр Голованова.

Покровский поставил «Евгения Онегина». Спектакль уже шел, Гремина пел, по-моему, Иван Иванович Петров, в общем, кто-то не из первачей. Потом уговорили Пирогова петь Гремина, и он спел несколько спектаклей. Затем Солодовников говорит Рейзену:

— Пирогов на афише, надо чтобы вы, Марк Осипович, тоже появились.

Покровский мне потом поведал о вводе Рейзена в партию Гремина. Сам Покровский на репетицию не пошел, ввод поручил своему ассистенту Сучкову. Тот рассказывает: «Рейзен приходит с опозданием минут на 15–20, все его ждут…»

— Ну, что тут нужно делать?

— Марк Осипович, тут три двери: эта, эта и эта; вы выходите из правой двери.

— Я справа выходить не буду.

— Откуда вы хотите выйти?

— Я хочу выйти через центральные двери.

— Марк Осипович, там в то время мизансцена: хор стоит, неэффектным будет ваш выход.

— Да… Ну тогда через левые.

— Да, правильно, и Александр Степанович тоже через левые выходит…

— Ну, давайте попробуем через правые.

— Дальше. Вы поете арию. Первую часть стоя, а с середины садитесь.

— На что я сажусь?

— Вот принесли кресло.

— Это кресло? Я на этом кресле сидеть не буду!

— Марк Осипович, это кресло для других исполнителей. Для вас сделают специальное кресло и на следующей репетиции оно уже будет.

На следующей репетиции. Сучков: «Прихожу рано и не показываюсь. Вижу, Рейзен пришел раньше всех. Заходит в репетиционный зал, лезет под кресло. А это то же самое кресло, и я сам на нем написал: „Кресло Рейзена“.»

И вот Солодовников сумел их активизировать, и театр за время его директорства сделал десять новых спектаклей, на двух сценах. Он способствовал этому организационно, а Голованов осуществлял художественное руководство.

Но Солодовников умел использовать и молодежь.

Нам дали на откуп сцену филиала, где мы с Покровским начали ставить «Вражью силу». Идею подбросил Асафьев, который жил позади театра. Я взял клавир Серова и пришел в ужас — совершенно дилетантское сочинение, партитура еще хуже того. Играть нельзя, последние такты, оказывается, записывала его жена. Причем, ясно, что Еремку ни Пирогов, ни Рейзен петь не будут. Мы им, конечно, предложили, — они оба отказались. Мы с Покровским, предлагая, знали, что они откажутся, и на первые роли наметили молодежь: Петрова Ивана Ивановича, только еще выходившего в премьеры, и Щеголькова, относительно молодого певца, приглашенного из Свердловска, с хорошим голосом и хорошего актера. Тут все стали махать руками — как ставить «Вражью силу» без настоящего Еремки. Шаляпин пел Еремку, а тут нет даже ни Пирогова, ни Рейзена. Это будет провал.

Мы сели работать. Первое, что сделали, — новую редакцию. То есть, убрали весь мусор. Я ввел новое голосоведение и многое переработал. Сделали какие-то купюры, — убрали нелепые длинноты. Вставочки сделали. Пригласили мы для этого Фейнберга, брата Самуила Евгеньевича, пианиста. Он был литератором, либреттистом. И вот мы его попросили подправить «Вражью силу». Что нам нужно было прежде всего? Кое-где проследить линию, чтобы приблизить к Островскому (это по его пьесе «Не так живи, как хочется»), и внести какие-то вставки; для них Фейнберг писал стихи в стиле того лубочного текста, в котором все длится… И нужно было решить заново пятый акт. Он написан женой Серова, и там кончается убийством всех. В то время это было крайне не модно…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"

Книги похожие на "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ражников Григорьевич - Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни"

Отзывы читателей о книге "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни", комментарии и мнения людей о произведении.