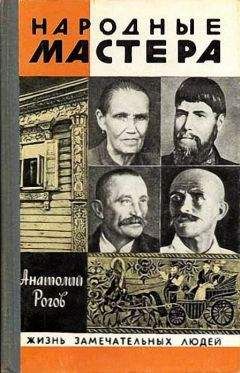

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Так, может быть, путь чудо-зверей пролегал не со стен белокаменных соборов на мужицкие избы, а наоборот — с этих изб на соборы? Может быть, в Городце мы встречаем единственный отголосок некогда очень великого искусства русской домовой деревянной резьбы, из которой выросла и удивительная русская резьба по камню. Надо учесть ведь, что Суздалю, Владимиру и Юрьев-Польскому еще и здорово повезло: камень не горит, не гниет, трудно колется. Опять же не избы это были, не доски, а соборы прекрасные, все их берегли…

И таких пряничных досок, как в Городце, тоже мало где резали.

Пряники играли очень важную обрядовую роль в старой русской жизни. Были пряники свадебные, поминальные, подносимые в так называемое «прощеное воскресенье», в дни именин, в десятках других случаев. И потому печатные доски для них везде изготовлялись с особой старательностью и выдумкой. Но тут, в Городце, они как будто и не формы вовсе, а какие-то своеобразные деревянные картины, на которых с поразительной виртуозностью, одними лишь порезками-углублениями изображались то целые города (эти пряники назывались почетными и были до метра в длину), то бытовые сцены, то птицы, то персонажи из сказок, то кони, то орнаменты, то рыбы, то даже колесные пароходы, когда те появились на Волге. Изображений были сотни, и какая живая упругая пластика везде, как тонко все декорировано!

«Городецкие жители славились пряниками во всем Поволжье и Восточной России, в Пермской, Оренбургской губерниях и даже на Дону». До тридцати сортов расходилось их отсюда, и особенно широко медовые коврижки и фруктовые с мармеладом, которые паковали в двухфунтовые лубочные коробки.

Под боком у Городца, в деревнях, прильнувших к извилистой прозрачной речке Узоле, жили и знаменитые на всю Россию саночники и дужники. Существовала даже песня:

Ехал мальчик из Казани;

Городецки новы сани,

Семисотенный конь

С позолоченной дугой.

Эти дуги были очень красивы; хитро вызолоченные, они плюс к тому покрывались еще неглубокой резьбой и богато раскрашивались.

В тех же деревнях по Узоле делались и единственные в своем роде прялочные донца.

На Руси было два вида прялок: копылы, которые вырубали из целых еловых и сосновых пней, образующих естественный угол с основанием и торчащей вертикальной лопастью, и донечных. Донце — это доски со специальными головками-гнездами на концах. На сами донца пряхи садились, а в головки вставляли большие деревянные гребни, на них надевали кудель, которую и сучили, наматывая нитки на веретено. В копылах же кудель надевалась прямо на лопасть, а садились на основание. Женщины в старину в деревне пряли все поголовно, начиная с ранних девчоночьих лет. Пряли зимой ежедневно, по многу часов подряд и дома, и в какой-нибудь большой избе на общих вечерах-супрядках под треск лучин, под песни, а то и под треньканье балалаек — парни специально приходили на супрядки скрашивать девчатам эту монотонную работу.

Одевалась-то деревня тогда в основном в домотканые холсты — сколько же надо было наготовить для них ниток. Прялка у каждой женщины и каждой девчушки была своя, а то и не одна — и все дареные. Существовал такой обычай: мужчины обязательно дарили женщинам прялки; отец — дочерям, жених — невесте, муж — жене. Это был один из символических и самых почитаемых подарков на Руси. И чем прялка выглядела нарядней, чем искусней была резана или расписана, тем больше чести и уважения самой пряхе, ее семье. Невесты непременно носили их на супрядки и там каждую всенародно разглядывали и обсуждали. А дома гребень вынимали и донце вешали на стену заместо картины. Поэтому ни в одну обиходную вещь русские мастера не вкладывали столько фантазии, вкуса и мастерства, сколько в прялки, — хоть для себя работали, хоть на продажу. Да некрасивую ведь еще и не купят… Мало губернии, даже отдельные волости и села имели подчас свои, совершенно неповторимые по обличию прялки. То большая лопатообразная лопасть покрыта замысловатой геометрической резьбой, то у головки ручка в виде коня и тоже в узоре, то прялка похожа на башенку с сотнями сквозных окошек, то она в огромных ярких резных-расписных цветах, то вся ажурная, точно кружево, то смахивает по силуэту на лебедя… Перечислить все невозможно, как невозможно и передать, до чего все это ошеломляюще разнообразно по формам и узорам, до чего стройно, соразмерение и целесообразно, декоративно, нарядно и жизнерадостно.

Но Городец и здесь наособицу: тут делали единственные в России инкрустированные донца.

Изображали на них барынь в каретах с лакеями на запятках, генералов на конях, охотников с собаками, прогулки, птиц, на головках непременно еще одну птицу с хохолком-коронкой и еще одного коня. Вернее, удивительного конька, у которого такой горделивый вид и такой легкий, неудержимый полет, что он воспринимается как символ мечты. Самый яркий символ, который только можно вообразить.

Делали их так. Вылавливали в заводях Узолы дубовые топляки, то есть мореный дуб. Сушили его, кололи на тонкие пластины, и из них вырезали почти прямоугольное тулово коня с сильной, гордо изогнутой шеей и маленькой чуткой головой. Под этот силуэт вырезали на чистом осиновом донце углубление и сажали его туда. Клеем не пользовались, сверлили насквозь через дуб и осину отверстие и загоняли шпоны, тоже черного дерева: на месте глаз, там, где сбруя должна идти, там, где хвост вяжется, где копыта. И получалось, что и резьбы еще никакой нет, и ног у коня нет, и гривы, и хвоста, а все равно он уже бляшками на подпруге играет и глазом выпуклым косит. Потом мастер лихими овальными порезами соединит шпонки, копытца с туловищем, ноги сделает, от последней шпонки изогнет по доске пружинистый хвост, по шее пустит летящие штришки — гриву, и, смотришь, как будто срослись сосна и черный дуб, как будто всегда были одним целым — изображением неудержимого поэтичного коня. И то, что он снизу чуточку выступает, кажется тоже естественным, словно это нарост…

Конь — фигура в искусстве стародавняя и после человека, пожалуй, самая популярная. Говорят, это наследие языческих времен, когда наши пращуры верили, что иногда солнце ездит на коне, а иногда принимает его облик. У этого божества было даже свое имя — Вязима. А добрее солнца и важнее его человек ничего не знал. И он думал и верил, если нарисовать солнце в виде желтого или красного круга, или цветка, или коня и если иметь их всегда рядом, то они охранят его от бед и несчастий, принесут достаток и радость в дом. Может, именно тогда, давно-давно, люди и говорили «в кобылью голову счастье», и вешали на крышах изб настоящие конские черепа. А потом заменили их охлупнями — деревянными конями — навершиями, вытесанными из комлей деревьев. Потом резными коньками. А в быту стали изображать коней на полотенцах, на детских люльках, на всем, сделали их главной игрушкой. И у скифов их находят — каменных, костяных.

Человек многое забывает. Забыл он постепенно и о том, что конь — это символ солнца, охраняющий от бед и помогающий в делах. Помнил лишь, что связано с его изображением что-то очень хорошее, наподобие мечты.

Инкрустировались иногда и повозки и кареты, конь был запряжен, и всадники на нем. Но все делалось тоже предельно условно, с удивительным композиционным и графическим чутьем. А порезки — их на доске, помимо коня, всегда не более двух-трех десятков, однако вы и землю видите, и деревья, и летящие вожжи, и барыню или генерала в карете, слуг на облучке и запятках, птиц, собачку, лающую на коня, орнамент и цветы. Экспрессия, чувство линии и движения в этой резьбе поразительные. Есть доски, на которых очень хорошо видно, как мастер вел резец. Линии то вьющиеся и тонкие, то глубокие и толстые — каждая в характере предмета. Одним словом, совершенство во всем такое, что большинство донец воспринимается как нечто классическое, равное этрусским вазам или гравюрам японцев…

А чуть ниже по течению Волги на другом ее берегу стоял хорошо видный с городецких колоколен город Балахна, славившийся своими гончарами. Посуда и расписные изразцы с незапамятных времен вывозились отсюда в Москву, а потом и в Петербург. Широкой популярностью пользовались также балахнинские кружева. И были еще в этой округе села и деревни сундучников, вышивальщиц, балалаечников, маляров, игрушечников. Игрушки делали глиняные и деревянные. Деревянные в основном тоже коньки, очень похожие на инкрустированных: конек один на колесиках, два в упряжке, тройки лихие с возком и седоками.

И наконец, на той же Узоле, всего в тридцати-сорока верстах выше Городца, располагались деревни Сёмино, Желтухино, Глибино, Бездели и Хрящи, где изготавливали единственную на весь белый свет деревянную золоченую расписную хохломскую посуду. Название хохломской она получила от тамошнего большого торгового села Хохломы, в котором долгое время велась основная оптовая продажа этих и разных других изделий из дерева — по-местному, щепного товара.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.