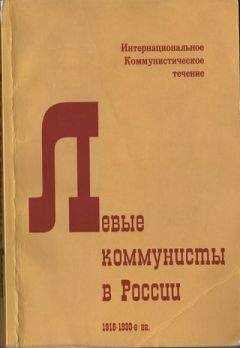

Ян Геббс - Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг."

Описание и краткое содержание "Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена малоизвестной истории российских левых коммунистов, ставших в оппозицию советскому партийно-государственному режиму еще при жизни Ленина и затем пытавшихся вести борьбу против сталинской диктатуры. Представители этого течения осуждали политику правящей коммунистической бюрократии как измену революции, видели в советском «социализме» государственный капитализм и внесли свой вклад в осмысление тоталитарной трансформации большевизма. В серии статей британских исследователей — членов Интернационального коммунистического течения рассматриваются идеи и деятельность различных левокоммунистических группировок — от фракции левых коммунистов в РКП(б) 1918 года до федерации левых коммунистов, созданной в 1933 г. в Верхнеуральской тюрьме для политзаключенных.

Книга включает основные программные тексты левых коммунистов 1918 — 1930-х гг., большая часть которых никогда прежде не публиковалась в России.

Для историков, политологов, всех, интересующихся историей XX века.

Позиция Ленина в «дискуссии о профсоюзах»

Как мы уже отмечали, Ленин видел в «профсоюзной дискуссии» симптом серьезной болезни партии. Он даже считал, что в тяжелейшей ситуации, в которой оказалась страна, партии следовало бы вообще запретить оказавшуюся столь острой полемику вокруг вопроса, который «по объективным условиям не может стоять на первом месте» (Отчет о политической деятельности ЦК РКП(б) 8 марта//ПСС, т. 43, с. 15). Особенно Ленин был недоволен Троцким, который, спровоцировав «дискуссию о профсоюзах», действовал, по его мнению, как безответственный фракционер. Вероятно, более всего Ленин опасался, что явный внутрипартийный кризис только усугубит разрастающийся кризис и распад российского общества; возможно, он чувствовал при этом, что настоящий корень проблемы кроется в чем-то другом.

Здесь нас интересует, прежде всего, ленинский подход к определению классовой природы Советского государства, намеченный им в ходе рассматриваемой дискуссии. Вот как он ставил вопрос в выступлении перед собранием делегатов-коммунистов в конце 1920 г.:

«А между тем, совершая эту несерьезность, т. Троцкий тут же делает со своей стороны ошибку. У него выходит, что защита материальных и духовных интересов рабочего класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве. Это ошибка. Тов. Троцкий говорит о „рабочем государстве“. Позвольте, это абстракция. Когда мы в 1917 году писали о рабочем государстве, то это было понятно; но теперь, когда нам говорят: „Зачем защищать, от кого защищать рабочий класс, так как буржуазии нет, так как государство рабочее“, — то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее, в том-то и штука. Тут и заключается одна из основных ошибок т. Троцкого. Сейчас мы от общих принципов перешли к деловому обсуждению и к декретам, а нас от приступа к практическому и деловому тянут назад. У нас государство на деле не рабочее, а рабоче-крестьянское — это во-первых. А из этого очень многое вытекает (Бухарин: Какое? Рабоче-крестьянское?). И хотя Бухарин сзади кричит: „Какое? Рабоче-крестьянское?“, — но на это я отвечать ему не стану. А кто желает, пусть припомнит только что закончившийся съезд Советов, в этом уже будет ответ.

Но это мало. Из нашей партийной программы видно — документ, который автору „Азбуки коммунизма“ известен хорошо — из этой уже программы видно, что государство у нас рабочее с бюрократическим извращением. И мы этот печальный, — как бы это сказать? — ярлык, что ли, должны были на него навесить. Вот вам реальность перехода. Что же, при такого рода практически сложившемся государстве профсоюзам нечего защищать, можно обойтись без них для защиты материальных и духовных интересов пролетариата, поголовно организованного? — Это совершено неверное теоретическое рассуждение…. Наше теперешнее государство таково, что поголовно организованный пролетариат защищать себя должен, а мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государства и для защиты рабочими нашего государства» («О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого»//ПСС, т. 42, с. 207–208).

Позже Ленин немного смягчил свои формулировки, признав правоту критики Бухарина:

«Мне надо было сказать: „Рабочее государство есть абстракция. А на деле мы имеем рабочее государство, во-первых, с той особенностью, что в стране преобладает не рабочее, а крестьянское население; и, во-вторых, рабочее государство с бюрократическим извращением“. Читатель, который захочет прочесть всю мою речь, увидит, что от этой поправки ни ход моей аргументации, ни мои выводы не изменяются» («Партийный кризис»//ПСС, т. 42, с. 239).

В действительности Ленин проявил политическую мудрость, поставив под вопрос применимость понятия «рабочее государство» к Советской России. Даже в тех странах, где крестьяне не составляют значительного большинства населения, переходное государство должно считаться с нуждами и выражать интересы всех неэксплуататорских слоев общества. Следовательно, такое государство в принципе нельзя считать исключительно пролетарским органом; кроме того, консервативный аспект государственности в сочетании с вышеуказанные обстоятельствами не может не порождать бюрократические тенденции, в отношении которых рабочий класс должен быть особенно бдительным. Все это высветила интуиция Ленина в кривом зеркале «дискуссии о профсоюзах».

Стоит также отметить, что в вопросе о классовой природе переходного государства Ленин сближался с «Рабочей оппозицией». Однако, критикуя Троцкого, Ленин отнюдь не симпатизировал этой группе. Напротив, он видел в «Рабочей оппозиции» самую опасную тенденцию в партии; и события в Кронштадте, и деятельность группы Коллонтай и Шляпникова были в его глазах проявлением одной угрозы — угрозы мелкобуржуазной контрреволюции. Стараниями Ленина на X Съезде партии прошла резолюция о «Синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии», которая открыто осуждала оппозицию:

«Поэтому взгляды „рабочей оппозиции“ и подобных ей элементов не только теоретически неверны, но и практически служат выражением мелкобуржуазных и анархистских шатаний, практически ослабляют выдержанную руководящую линию коммунистической партии, практически помогают классовым врагам пролетарской революции» («Первоначальный проект резолюции 10 съезда РКП о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии»//ПСС, т. 43, с. 96).

Как уже отмечалось, обвинения в синдикализме не были лишены оснований. Однако аргументация Ленина была глубоко ошибочна: он видел синдикализм «Рабочей оппозиции» не в том, что отделала упор на решающую роль профсоюзов в управлении экономикой, оставляя без внимания политическое значение советов, — а в том, что она якобы ставила под сомнение монополию Компартии на власть. «Ведь тезисы „рабочей оппозиции“ бьют в лицо решению Второго конгресса Коминтерна о роли Коммунистической партии в осуществлении диктатуры пролетариата» («Заключительное слово по отчету ЦК РКП(б) 9 марта»//ПСС, т. 43, с. 42).

Как и Троцкий, Ленин окончательно утвердился в том, что:

«Диктатуру пролетариата через его поголовную организацию осуществить нельзя. Ибо не только у нас, в одной из самых отсталых капиталистических стран, но и во всех других капиталистических странах пролетариат все еще так раздроблен, так принижен, так подкуплен кое-где (именно империализмом в отдельных странах), что поголовная организация пролетариата диктатуры его осуществить непосредственно не может. Диктатуру может осуществлять только тот авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса» («О профессиональных союзах…», там же, с. 204).

В полемике с Троцким Ленин лишь скорректировал его позицию, выдвинув концепцию профсоюзов как «приводных ремней» от партии к классу в целом. Взгляды же «Рабочей оппозиции» Ленин, не утруждая себя аргументацией, просто объявил антимарксистскими — и такая же участь ожидала любого, кто не соглашался с правом партии на осуществление диктатуры. На самом деле «Рабочая оппозиция» никоим образом не покушалась на «историческое» право партии монопольно осуществлять «диктатуру пролетариата». Так, Коллонтай в цитировавшейся выше работе призывала к тому, чтобы ЦК РКП «стал высшим идейным центром классовой политики, органом мысли и контроля над практической политикой советов, духовным воплощением основ нашей программы».

Именно по этой причине «Рабочая оппозиция» приняла участие в подавлении восстания кронштадтских матросов и рабочих, открыто бросивших вызов большевистской власти.

Трагедия Кронштадта

Кронштадтское восстание последовало за волной забастовок в Москве и Петрограде, когда в столице проходил X съезд РКП(б).[26] Забастовки, — на которые государство ответило как репрессиями, так и отдельными уступками, — преследовали, главным образом, экономические цели. Рабочие и матросы Кронштадта, изначально заявившие о солидарности с московскими и петроградскими рабочими, пошли дальше: помимо требования смягчить суровый экономический режим военного коммунизма, они выдвинули и ряд важных политических требований — новые выборы в Советы, свобода печати и агитации для всех пролетарских тенденций, роспуск политотделов в вооруженных силах и других учреждениях, «потому что ни одна партия не может обладать привилегией пропаганды своих идей или получать от государства финансовую помощь для этих целей» (из резолюции, принятой на броненосце «Петропавловск» и на массовом митинге 1 — го марта). Суть этих требований заключалась в замене власти партии-государства властью Советов. Ленин, а вслед за ним и официальная государственная пропаганда, объявили Кронштадтский «мятеж» результатом белогвардейского заговора — впрочем, с той оговоркой, что реакционеры использовали в своих целях недовольство мелкой буржуазии и даже отдельных слоев рабочего класса, подверженных мелкобуржуазному влиянию. Как бы то ни было, последнее не меняло сути отношения Ленина к Кронштадтским событиям:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг."

Книги похожие на "Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ян Геббс - Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг."

Отзывы читателей о книге "Левые коммунисты в России. 1918-1930-е гг.", комментарии и мнения людей о произведении.