Газета Завтра Газета - Газета Завтра 906 (13 2011)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Газета Завтра 906 (13 2011)"

Описание и краткое содержание "Газета Завтра 906 (13 2011)" читать бесплатно онлайн.

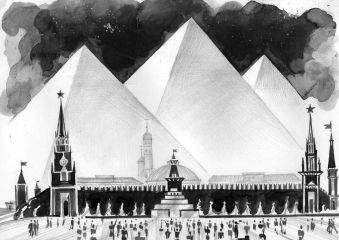

Олег Щукин -- Мегамашина

В два часа ночи 27 марта 2011 года стрелки всех российских часов были переведены на час вперёд, и, как дружным хором заявили отечественные СМИ, Россия "перешла на летнее время в последний раз". Конечно, такие безапелляционные претензии на точное предвидение будущего выглядят смешно: а ну, власть когда-никогда переменится, и новый глава государства потребует вернуть "зимнее" время? Но стоит и задуматься: может, дело вовсе не во времени как таковом, а в России, которой никакого будущего уже "не положено", как не было оно положено в конце 80-х годов Советскому Союзу? И бравые журналисты под копирку пишут то, что им сказали "сверху", вообще не понимая смысла сказанного и написанного?

Между прочим, отмена "зимнего" времени — это уже вторая хронологическая новелла Дмитрия Медведева, Первой, если кто не помнит, стало уменьшение в России числа часовых поясов с 11 до 9, осуществленное практически ровно годом ранее, 28 марта 2010 года. То ли так нравится действующему российскому президенту, известному почитателю хард-рока (остаётся надеяться и верить, что исключительно музыкальной его части), ощущать себя властелином Времени и управлять им по собственному желанию; то ли за этими переменами стоят вовсе не личные пристрастия главы государства, а чей-то точный расчёт?

Ведь теперь подавляющему большинству населения России, сосредоточенному в европейской её части, придётся жить по времени, уже на целых два часа опережающему время поясное, то есть более-менее соответствующее природному, "естественному" времени биологических ритмов, в которых, собственно, существует не только человек, но и всё живое вокруг него. И если в сельской местности из-за этой двухчасовой разницы никакой особой путаницы, скорее всего, не произойдёт: восход останется восходом, а закат закатом, день останется днём, а ночь ночью, то в городах всё далеко не так. И для городского жителя постоянный диссонанс его биоритмов с заданным извне распорядком жизни (рабочее время, начало и конец работы общественного транспорта, программа телевизионных передач, наконец) создаёт ситуацию "хронометрического стресса", хорошо, хотя и несколько с иной, особенной стороны, известную тем, кто часто летает на самолёте, пересекая при этом границы множества часовых поясов. Но там речь идёт прежде всего о резком и однократном смещении режимов сна и бодрствования относительно местного времени, а здесь — о разбалансировке биоритмов человека с природными ритмами места постоянного проживания. Что, собственно, и является хронометрическим стрессом (не путать с понятием хронического стресса, или хроностресса, под которым подразумевается непрерывное, постоянное или периодическое, воздействие на человеческий организм любого стрессового фактора).

Надо сказать, что наша страна живет в условиях хронометрического стресса с 1930 года, когда на всей территории СССР было введено так называемое декретное время, опережающее поясное на один час. Причем технически это было осуществлено точно так же, как и сейчас: отменой возврата к "зимнему" времени. А с 1981 года, когда было восстановлено существовавшее в 1919-1930 гг. чередование "зимнего" и "летнего" времени — почему-то снова путём перехода на "летнее" время, хронометрический стресс стал куда более выраженным.

Интересно, что постановление Совета Министров СССР № 925 от 24 октября 1980 г., которым вторично вводилось "летнее" время, объясняло его необходимость целями "повышения эффективности использования и экономии топливно-энергетических ресурсов". Именно в те годы наблюдался ощутимый рост экспорта нефти и газа из Советского Союза в страны Западной Европы. С 1972 по 1982 гг. экспорт СССР увеличился более чем в 5 раз, с 12,7 до 63,2 млрд. рублей — в основном за счёт "нефтегазовой" составляющей. Однако темпы роста добычи "чёрного" и "голубого" золота к концу 70-х годов стали отставать от темпов роста экспорта, а следовательно, появилась проблема "экономии топливно-энергетических ресурсов" внутри страны. Которую попытались решить, в том числе, и при помощи введения "летнего" времени. Согласно старому, еще царских времен, лозунгу: "Недоедим, но вывезем!"

Интересно это прежде всего потому, что Дмитрий Анатольевич Медведев, как известно, тоже отметился на ниве энергосбережения (реальной частью провозглашенной им программы модернизации отечественной экономики стал запрет производства и продажи "устаревших" ламп накаливания с целью их замены на "экономичные", но более дорогие, ненадежные и экологически вредные ртутьсодержащие люминесцентные источники света).

То есть причиной нынешних фокусов с часовыми поясами и временем могут быть вовсе не тонкие конспирологические, а банальные экономические расчёты. Но сам по себе хронометрический стресс от этого никуда не исчезает, и люди, живущие в условиях такого стресса, становятся куда более чувствительными к дополнительным внешним воздействиям, даже относительно слабым, "подпороговым". Учитывая непрерывный галопирующий рост потребительских цен, базовых тарифов, налогов и обязательных платежей, ухудшение криминальной обстановки и всего "климата социального ожидания" в связи с переходом на платное образование и платную медицину, "социальную истерику" российского общества можно считать гарантированной и неизбежной. Вопрос остаётся только в том, когда именно она случится и какие конкретные формы приобретёт.

Сергей Черняховский -- Безумие «ИНСОРа»

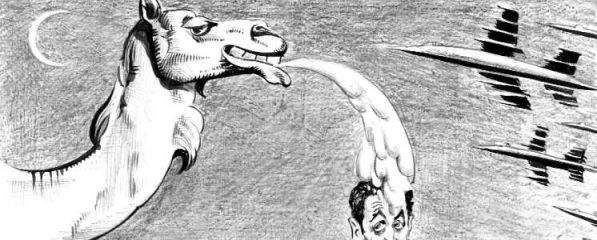

В. АЛЕКСАНДРОВ

Интеллектуально-политическая единица "Юргенс-ИНСОР" всё больше начинает напоминать пушку на корабле, отвязавшуюся и катающуюся по палубе во время шторма. Год назад они вместе порадовали Россию своим "видением будущего" — в составе Европейского союза, НАТО и живущей по законам колониальной администрации.

Теперь они претендуют на право "перезапустить в России демократию" — и намерены свою программу сделать избирательной платформой Медведева, если тот пойдет в качестве кандидата на президентские выборы 2012 года.

Конечно, сам по себе постулат: "Демократия для России" — бесспорно, верен и замечателен. Ясно, что сама по себе демократия — по определению лучше, чем авторитаризм. Только, с одной стороны, мало кто в XX веке не клялся именем демократии: и Гитлер, и Пиночет относили себя к ее поклонникам. А после "демократического эксперимента" в России в конце 1980-х и 1990-х гг. само замечательное слово "демократия" вызывает некоторый испуг и ожидание, что клянущийся ее именем может оказаться то ли Гитлером, то ли Горбачевым или Чубайсом.

И если оно используется в привязке со словом "перезапуск" — то сразу вызывает подозрение, что речь идет о перезапуске 1990-х гг.

А сама расшифровка Юргенсом постулатов инсоровских творцов даёт основание, с одной стороны, подозревать именно последнее, с другой — что под словом "демократия" эти люди понимают не линкольновское "власть народа, руками народа в интересах народа" — а свое собственное "власть меньшинства, именующего себя демократами, руками этого меньшинства и в интересах этого меньшинства". То есть вполне авторитарный режим, игнорирующий волю и интересы большинства.

В очередном блоке юргенс-инсоровских идей можно выделить три основных утверждения:

— Главное препятствие на пути развития России — это Государство, поэтому полномочия властных органов и структур нужно ограничить;

— В этих же целях нужно вернуться к системе "свободных выборов" на всех уровнях;

— Главный двигатель общественного и экономического развития — бизнес, поэтому его нужно максимально освободить от любых ограничений и дать ему максимальную свободу — то есть вернуться к идеям рыночного фундаментализма, в основе своей отвергнутого давно как раз теми странами, которые наши квазилибералы по привычке относят к "рыночным".

Самое внешне бесспорное предложение — это "возврат к свободным выборам". Просто потому, что выборы, конечно, нужны, и они, конечно, должны быть "свободными". Только "свобода выборов" равно как и их честность — сама по себе зависит даже не от юридических установлений — пусть юргенс-инсоровцы покажут, какие именно нынешние юридические нормы выборного законодательства они считают негодными. Это зависит от сложившейся практики и привычек действия ведущих политических игроков.

Если они считают, что практику "свободных выборов" в России можно "перезапустить" — значит, они считают, что такие выборы в России были и нужно к ним вернуться. Тогда пусть покажут, что они готовы взять за образец. Возможно, они таковыми считают практику 1999 года с грязью, которая выливалась на блок Примакова и Лужкова. Возможно — практику 1996 года с травлей Зюганова и откровенным мошенничеством при подсчете голосов. Возможно — 1993 года, когда часть лидеров оппозиции просто была брошена в тюрьму, а оставшаяся часть вела кампанию при запрете ее прессы и постоянных угрозах снятия с выборов в случае, если они позволят себе призывать голосовать против предложенного проекта Конституции; а сама Конституция была объявлена принятой. Хотя, как известно всем и каждому, реальная явка не достигла тогда необходимых 50% от общего числа избирателей, и сам референдум о Конституции был проведен по нормам, противоречащим требованиям действовавшего Закона о Референдуме.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Газета Завтра 906 (13 2011)"

Книги похожие на "Газета Завтра 906 (13 2011)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Газета Завтра Газета - Газета Завтра 906 (13 2011)"

Отзывы читателей о книге "Газета Завтра 906 (13 2011)", комментарии и мнения людей о произведении.