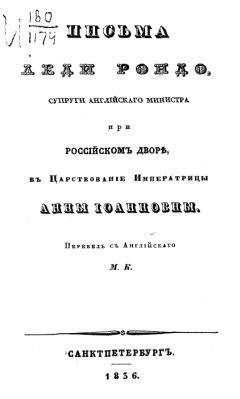

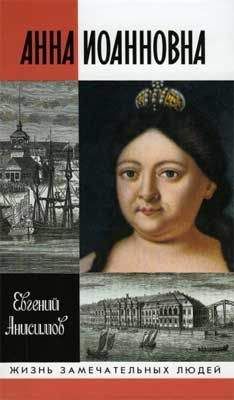

Евгений Анисимов - Анна Иоанновна

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Анна Иоанновна"

Описание и краткое содержание "Анна Иоанновна" читать бесплатно онлайн.

Десять лет царствования императрицы Анны Ивановны, или Анны Иоанновны, как принято ее называть (1730–1740), считаются едва ли не самым мрачным периодом в истории России XVIII века. Да и сама императрица не оставила по себе доброй памяти в потомках: толстая, некрасивая, грубая и невежественная — такой предстает она со страниц многочисленных учебников и исторических романов, живописующих ужасы «бироновщины», всеобщего засилья немцев, полного забвения государственных интересов России… Автор настоящей книги, известный петербургский историк Евгений Викторович Анисимов, постарался развеять многочисленные мифы и заблуждения относительно царствования Анны Иоанновны и показать русскую императрицу и современную ей Россию такими, какими они были в действительности.

В целом, при Анне центр Петербурга окончательно переместился на Адмиралтейскую сторону, и государыня в своих указах уже не понуждала подданных исполнять суровые петровские указы об обязательном строительстве жилья на линиях Васильевского острова. Жизнь победила петровскую схему, и Анна Иоанновна это признала…

Труды этого поколения строителей не пропали даром — Петербург анненской поры производил на путешественника благоприятное впечатление. «Хотя страна здесь ровная и город открыт, — пишет прибывший в 1736 году датчанин фон Хафен, — но окрестности его до того окружены густыми лесами, что они, подобно толстой стене, заслоняют его. Наконец, река делает поворот к югу, вправо (вероятно, путешественник плыл по Малой Неве и поворачивал к западу. — Е. А.), и тогда вдруг лучшая часть города бросается в глаза. По обеим сторонам стоят отличные дома, все каменные, в четыре этажа, построенные на один манер и окрашенные желтою и белою краскою. При самом попутном ветре полчаса надо плыть до плашкоутного моста, и все это время по обоим берегам представляются подобныя же палаты. Но самое приятное, что представляется в этой картине, когда въезжаешь по Неве в Петербург, это крепостные строения, которыя придают месту столько же красы, как и возвышающаяся среди укреплений церковь с высокой, покрытой медью колокольнею, глава которой вызолочена червонным золотом. А также приятно поражает бой часов, какого нет ни в Амстердаме, ни в Лондоне, сопровождающий прелестною музыкою удары в колокол». Те же чувства испытал позже, в 1739 году, и Франческо Альгаротти: «Несколько часов гребли, не видя кругом ничего, кроме этого тихого и убогого леса, вот, наконец — изгиб реки и ни много ни мало, а как в Опере, перед нами нежданно открылась сцена имперского города. Помпезные постройки на том и другом берегу реки, стоящие группами, башни с золочеными шпилями, там и сям пирамидально возвышающиеся, корабли с мачтами и развевающимися вымпелами, выделяющиеся на фоне строений и вычленяющие детали из общей картины…»

Город рос не из одного, а сразу из нескольких центров — слобод, которые в те годы еще не слились в единый городской массив, и поэтому уже тогда без городского транспорта перемещаться по Петербургу было трудно. Фон Хафен не без юмора описывает такую поездку на городском извозчике: «Люди знатные и богатые имеют свои экипажи и ездят в одну лошадь, парой и четверкою с форейтором, смотря по чину и званию… Иностранцы же и другие смертные могут обращаться к извозчикам, которые наезжают в то время из деревень в большом числе и, стоя на каждом углу улицы, предлагают свои услуги. Сани у них короткие, низкие, не выше локтя от земли, и столь узки, что может поместиться только один седок. Запряжены они в одну лошадь, на которой сидит извозчик, для большей предосторожности потому, что в многолюдном Петербурге бубенчиков не употребляют во избежание большого шума. Если едущему известно положение места и несколько русских слов, а именно: «Stupai! Pramo! Napravo! Nalevo! Stoy!», то можно очень скоро приехать куда угодно. В обширном Петербурге это большое удобство. Извозчик обыкновенно гонит лошадь галопом, делая в час по 10 верст (огромная по тем временам скорость. — Е.А.), и за это удовольствие платят 10 копеек. Здесь я должен заметить, что во всей России существует обычай едущих при встрече поворачивать направо. Поэтому даже при быстрой езде не происходит замешательства, и если кто забудет правило, то ему кричат встречные: «Держи правее!» Другой мемуарист отмечал редкостную для России гладкость булыжных мостовых Петербурга.

Насладившись быстрой ездой и зрелищем бесконечных ровных улиц и прекрасных зданий нового города, путешественник искал достопримечательности, полезные не только глазу, но и уму. И такой достопримечательностью была Петербургская Академия наук с Кунсткамерой. Вот как описывается в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 5 августа 1736 года пятичасовая экскурсия персидского посла Хулефа Мирзы Кафи (так назван он в газете), который прибыл на Васильевский остров «для смотрения хранящихся там редких и особливаго примечания достойных» вещей. Впрочем, вначале посол прошел не в здание Кунсткамеры, а в бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны, стоявший на месте нынешнего Зоологического музея. В нем размещалась собственно Академия со всеми ее службами, которая перебралась из дома Шафирова на Петербургской стороне, где она начала свою работу во времена Екатерины I. Через академическую гимназию посла провели в «словолитную, а оттуда наверх в ту палату, где всякие математические инструменты делаются». Инструментальной палатой ведал петровский токарь Андрей Нартов и его помощники — умелые мастера-инструментальщики. (Не выдержавший травли коллег и вернувшийся в Германию академик Г. Бюльфингер писал в 1731 году: «Искуснейшие вещи делаются в Петербурге… трудно отыскать искусство, в котором я не мог бы назвать двух или трех отличнейших мастеров…») «Потом прошел он, — читаем мы о персидском после в газете, — в физическую камеру, где в его присутствии разныя эксперименты антлиею пневматическою учинены были и при чем он особливое внимание и удовольствие показывал». Речь идет о пневматическом насосе, отсасывающем воздух из-под стеклянного колпака. Опыт производился на животных и птицах. Известен рассказ о том, как отнюдь не слабонервный Петр Великий прекратил опыт над ласточкой, посаженной под колпак и умиравшей без воздуха. Из физической камеры перса провели в Гравировальную палату и типографию. В «Грыдоровальной палате смотрел он все различные роды грыдорования, а потом пошел в Печатную палату грыдоровальных фигур, где в его бытность портреты Ея императорского величества и всея высокия императорския фамилии напечатаны были». Оттуда экскурсия продолжилась через переплетную и книжную лавку как в русскую, так и в немецкую типографии, в которых «некоторые на персидском языке зделанные стихи напечатаны и ему поднесены были». (Много бы отдали современные востоковеды, чтобы взглянуть на эти персидские стихи!)

Типография была подлинной жемчужиной Академии наук. Ей не было цены — такое гигантское значение имела ее работа для просвещения России, для истории нашей культуры и науки. Создать типографию в те времена было чрезвычайно трудно, и когда в 1728 году все четыре стана типографии заработали, это стало настоящей победой культуры. Здесь с 1728 года стал впервые печататься первый научный журнал (преимущественно естественно-математического профиля) — «Комментарии Санкт-Петербургской Императорской Академии наук». В том же году появился гуманитарный журнал «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания к Ведомостям». В отличие от «Комментариев», выходивших на латыни, «Примечания» издавались на русском и немецком языках. Невозможно выразить благоговение, которое испытываешь, держа в руках бесценные творения Академической типографии того времени: учебники и календари, сборники стихов и словари, карты и планы — все то, без чего немыслимы были бы наука и культура в России.

Из Академической типографии по всей России регулярно расходилась первая русская газета «Санкт-Петербургские ведомости». Это теперь, когда есть интернет и сотни газет, выпуск одной маленькой газеты не кажется особенно важным событием, но тогда благодаря ей наступила новая эпоха в русской истории. «Санкт-Петербургские ведомости» пришли на смену захиревшим «Ведомостям» Петра I. Они были поставлены на прочное основание академии, в которой работали видные ученые, переводчики; появилась и расширилась сеть корреспондентов. Это была тогда единственная газета в России, и она почти сразу же стала подлинным окном в мир. Газета стоила по тем временам дорого — четыре копейки за номер, выходила часто — сто раз в год. Если в 1728 году подписчиков можно было пересчитать по пальцам, то потом число их стало непрерывно расти. Впрочем, многие читали «Ведомости» бесплатно — в академической лавке (что не запрещалось); другие брали газету у знакомых, переписывали в канцеляриях, пересказывали друг другу ее статьи. Еще бы — ведь это было захватывающе интересно. Тут были (правда, уже здорово подзасохшие от времени) известия о военных действиях, стихийных бедствиях или, например, волнующее сообщение, что у французской королевы Марии «явились вновь некоторые знаки чреватства», которые, как узнавал читатель из следующего номера, «счастливо умножились». Но, как и всегда, людей больше всего интересовали сенсации, невероятные факты, о которых можно было посудачить в разговоре или в письме в деревню дальнему родственнику. То сообщалось, что римского папу «несколько раз в день обморок обшибает», от чрезмерного, как считали ученые-медикусы, потребления сырых овощей. Вообще по газете видно, что врачи в те времена оставались такими же невежественными, как и во времена постановки «Мнимого больного» Мольера в XVII веке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Анна Иоанновна"

Книги похожие на "Анна Иоанновна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Анисимов - Анна Иоанновна"

Отзывы читателей о книге "Анна Иоанновна", комментарии и мнения людей о произведении.