Борис Кузьменко - Приишимье

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

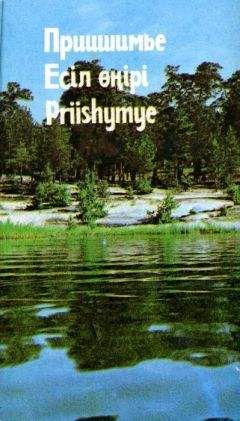

Описание книги "Приишимье"

Описание и краткое содержание "Приишимье" читать бесплатно онлайн.

Очередная книга из серии «Заповедные места Казахстана» посвящена краю, называемому Приишимьем. Автор рассказывает о реке Северного Казахстана — Ишиме. Описаны ландшафты, прилегающие к пойме реки, ее ихтиофауна, животный мир речной долины.

Сохранить реку и ее окрестности для будущих поколении — главная идея книги.

Для широкого круга читателей.

Центр Малиновки, пожалуй, ничем не отличается от городских кварталов: с небольшой площади открывается вид на многоэтажные дома. Рядом — здание центрального универмага. Дополняют общую картину огромные витрины продовольственного магазина.

Но это еще далеко не все. Ведь не секрет, что далеко не каждый сельский труженик согласится жить в железобетонной пятиэтажке. Традиции живучи. Человек на земле привык жить своим домом, чтобы рядом был огород и хозяйственные постройки. Лишить его всего этого, оторвать от первичных забот? Отвечает на этот вопрос генеральный директор объединения Иван Иванович Шарф:

— Мы обратились к многоэтажной застройке потому, что возможности развития Малиновки ограничены. Село как бы зажато между озером и производственной зоной. Но ведь нельзя не считаться и со сложившейся годами практикой, традициями, желаниями людей, наконец. Изучили мнения односельчан, систематизировали их, а потом пригласили на работу к себе архитектора, чтобы с его помощью создать проект генеральной застройки села и воплотить его в жизнь. Сейчас большинство предложенных решений уже реализованы.

Когда знакомишься с генпланом, то невольно обращаешь внимание не только на масштабы строительства, но и его продуманный характер. Все подчинено одной цели — сделать населенный пункт удобным для проживания. Именно поэтому здесь наряду с многоэтажками возводят кварталы коттеджей. Люди селятся с удовольствием и в тех, и в других. По сути дела городской и сельский быт здесь взаимно дополняют друг друга.

После школы, детского комбината, предприятий бытового обслуживания — очередь за другими объектами. В кабинете у генерального директора, Героя Социалистического труда Ивана Ивановича Шарфа — макет сельского рынка: современного архитектурного облика павильоны, навесы, торговые ряды, предусмотрена даже стоянка для легкового автотранспорта. В общем, Малиновка продолжает строиться...

ЛЕГЕНДА О САДЕ. Тургайская область, которую пересекает в своем среднем течении Ишим, больше других бедна лесами. Ее можно пересечь из конца в конец и не встретить ни одного дерева, кроме тех, что выращены человеком. Только на севере — там, где проходит граница с Кокчетавской областью, раскинулись березовые островки, занимающие несколько сот гектаров.

Однако большинство сел, расположенных в этой зоне, отнюдь не производят впечатления обделенных судьбой. Улицы повсеместно озеленены, имеются сады и парки, искусственные насаждения постоянно расширяются.

Известно в области своей красотой село Двуречное — центральная усадьба одноименного совхоза. Это живописный уголок в засушливой степи. Вдоль улиц зеленеют деревья, ягодники и плодоносящие кустарники — у каждого дома. Жить и трудиться в таком селе одно удовольствие, и не случайно, что коллектив хозяйства хорошо известен своими производственными успехами: все в жизни взаимосвязано.

Такая же добрая слава у совхозов «Искра», «Заря коммунизма», «Калининский». На всю округу славится своим плодово-ягодным садом совхоз «Кийминский», много зелени на Тургайской областной опытной станции, в других населенных пунктах, где твердо усвоили народную мудрость: могуч лес, но беззащитно деревце, и потому с удвоенным вниманием относятся к выращиванию каждого саженца.

Характерно для многих здешних сел то, что их озеленение происходило одновременно со строительством первых домов на целинных массивах. В Есиле, который в середине пятидесятых годов считался одним из узловых пунктов, откуда велось наступление на необжитые земли, мне довелось услышать историю, тесно связанную с организацией нового совхоза и его озеленением. История типичная, в большей или меньшей степени она характерна для многих здешних сел. А заключается она в следующем.

Весной 1954 года от Есиля по бездорожью пробивалась тракторная колонна. Шли четверо или пятеро суток, и люди очень устали. Наконец остановились у подножия единственного в округе холма, и начальник колонны — будущий директор хозяйства, поднявшись наверх, оглядел окрестности. Он всматривался вдаль не спеша, медленно поворачиваясь из стороны в сторону, словно перед ним лежала не однообразная, только что освободившаяся от снега равнина, а открывался невообразимой красоты пейзаж. Потерявшие терпение парни кричали снизу:

— Что нашел? Райские сады?

— Нет, — отвечал он, — садов не вижу. А место доброе.

Скользя сапогами по раскисшей земле, покрытой кустиками волглого ковыля, от корней которого уже пробивались к свету первые зеленые побеги, он спустился к колонне и повторил обступившим его людям:

— Хорошее место.

Здесь и было решено разместить центральную усадьбу нового совхоза. Жили в палатках — огромных, брезентовых, рассчитанных на двадцать человек, спали вповалку на дощатых нарах, обедали за длинными, грубо сколоченными столами, а мечтали о просторных зеленых улицах, добротных кирпичных домах, утопающих в цветах палисадниках, собственных квартирах, обставленных гнутой — «венской» мебелью, об электрическом свете и паровом отоплении.

И о многом другом мечтали. Оттаявшая степь тихо ждала чего-то необычного, и весенние ветры приносили резкие незнакомые запахи. Над головой проплывали, держа курс на север, журавли, оглашая окрестности долгими унылыми криками.

Работали отчаянно, не жалели сил. И выкладывались до предела, когда казалось, что нет уже возможности даже пошевелить рукой. Но вечером, лишь раздавался хриплый голос старого, заезженного патефона, какая-то сила поднимала парней с нар. Загорался костер, огненные языки пламени лизали темное покрывало ночи, улетали ввысь желтые искры.

В конце каждой недели проводили комсомольские собрания — отчитывались о проделанной работе. На одном из них и вылез в первый раз этот чудик. Как оказался он в отряде, где все были земляками, из Липецка, никто не знал. Да и не очень интересовались, откуда он: наверно, отстал от своей группы и присоединился к первой встречной — пусть живет, чего делить, все мы теперь целинники, дети одной матери.

Пришлый оказался много старше других, хотя было ему едва за сорок. Но среди крепких мускулистых парней он выглядел стариком: тощий, хлипкий, щеки на маленьком лице запали, длинные редкие волосы падали на плечи. Одевался он, как все — ватная телогрейка, защитного цвета брюки, ныряющие в широкие голенища тяжелых кирзовых сапог с выцветшими носками.

Чудик любил выступать на собраниях, и когда он поднимался, все уже знали, о чем пойдет речь.

— Вы еще зеленые, — говорил он, покашливая. — Что вы видели в жизни, кроме мамашиной юбки, за которую цеплялись? Так послушайте умного человека. Сад нам нужно посадить в первую очередь. Поселок мы отгрохаем за год, а попробуйте за год сад вырастить.

— Слезай! Приехали! Надоело! — кричали ему со всех сторон. — Опять завел свою шарманку!

Так продолжалось до самой осени. Потом ребятам надоели эти перепалки и они сдались. Вынесли на собрании постановление, и в Акмолинск отправились три автомашины, водителям которых был дан строгий наказ: без саженцев не возвращаться. Они пробыли в отлучке неделю и разными правдами и неправдами раздобыли молодые деревца. Тут же организовали воскресник, и в самом центре будущего села заложили сад.

— Доволен теперь? — спрашивали чудика ребята.

— Доволен, — отвечал тот, покашливая. — Но вы еще вырастите этот сад!

— Вырастим, — отвечали ему. — Ты нас не пугай.

И сад вырос, хотя с ним пришлось изрядно помучаться — особенно на первых порах. Не хватало воды. Ее привозили в бочках издалека, и ребята поливали из ведер тоненькие саженцы, привязанные для устойчивости к вбитым в землю кольям — иначе их опрокинул бы первый шальной ветер.

Потом молодые тополя, клены, акации прижились и окрепли, они уже самостоятельно выкачивали из почвы живительную влагу, проникая корнями все глубже и глубже. Поливали деревца теперь лишь в самую засушливую пору. Впрочем, с водой стало легче: пробили артезианскую скважину, и проблема полива была окончательно решена.

Так и поднялся в степи сад, по сей день радующий душу сельского человека. Шумит он листвой, подставляя зеленую грудь, как парус свежему дыханию вольного целинного ветра.

ДУБ В ГОРОДЕ. В Петропавловске в областной газете недавно было опубликовано необычное письмо одной из жительниц города. Она писала: «Просим оказать помощь в охране дуба по улице Мира, 167. Дерево находится в зоне сноса. Дуб посажен в 1953 году семьей Савельевых. Он плодоносит. Летом и осенью привлекает своей красотой многих жителей, особенно детей. Просьба сохранить дуб для города!»

За время путешествия по Приишимью не раз доводилось наблюдать, как трогательно и любовно относятся к зелени на целине. Но о таком даже слыхать не приходилось. Ну что значит для города — большого, современного, красивого — одно дерево?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Приишимье"

Книги похожие на "Приишимье" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Кузьменко - Приишимье"

Отзывы читателей о книге "Приишимье", комментарии и мнения людей о произведении.