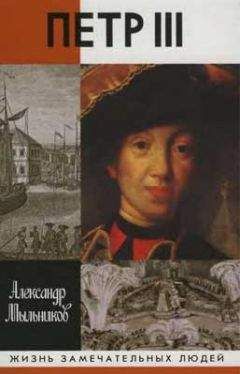

Александр Мыльников - Петр III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Петр III"

Описание и краткое содержание "Петр III" читать бесплатно онлайн.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Поручив Д. В. Волкову подготовку этого законодательства, император принял в его разработке личное участие. Позднее Штелин вспоминал: «Трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенной Экономической коллегии для управления ими… Он берет этот манифест к себе в кабинет, чтобы еще рассмотреть его и дополнить замечаниями» [197, с. 103]. Если это не описка, то указ, по-видимому мартовский, первоначально предполагалось оформить более торжественно — как манифест. Все же значимость указа подчеркивалась объявлением его во всенародное известие.

Насколько задуманное предприятие было деликатным, ответственным и взрывоопасным (что и подтвердили последующие события), можно судить по формулировкам указа. Красной нитью через его текст проходила мысль, что намечаемый новый порядок вовсе новым не является, что он был лично одобрен покойной императрицей, заботившейся о соединении «благочестия с пользою Отечества». При всей велеречивости и благолепии стиля в указе прорывались то чисто вольтерианские нотки, то скрытые угрозы в адрес Синода. Вот, например, великолепная по иронии фраза, что Елизавета Петровна, желая искоренения вкравшихся искажений в догматы веры и упрочения «истинных оснований нашея православныя восточныя церкви за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений». Но ирония исчезает, как только законодатель переходил к необходимости «помянутое узаконение… в действительное исполнение привести». Поначалу, сообщалось в указе, император, посетив Сенат, предложил ему обсудить это совместно, но ввиду «важности сей материи» и опасаясь затяжки в «бесплодных советованиях» с Синодом (то есть со всей определенностью намекая на затяжку со стороны последнего) предписал Сенату ввести решение 1757 года «без всякого изъятия самим делом в действие». Дальнейшее развитие реформа получила в указах 21 марта и 6 апреля [150, т. 15, № 11 481, 11 498]. Вновь ссылаясь на решения, принятые при Елизавете Петровне («…дабы духовный чин не был отягощен мирскими делами»), и свой указ от 16 февраля, Петр утверждал порядок государственного управления бывшими церковными и монастырскими имениями. Для этого создавалась Коллегия экономии в Москве с конторой в Петербурге, а церковнослужители переходили на государственное содержание «согласно штату». Освобождение дворян от несения обязательной государственной службы, передача дел по обвинению в государственных преступлениях из рук чрезвычайного, фактически внесудебного органа, каковым являлась Тайная канцелярия, в ведение единой правовой системы, закрепление принципа веротерпимости при государственном контроле за церковью, включая экономические интересы высшего духовенства, не говоря о законодательных мерах пробуржуазного характера, — все это вполне вписывалось в политику так называемого «просвещенного абсолютизма», проводившуюся многими европейскими государствами в XVIII столетии. Петр Федорович и его ближайшие помощники не были здесь ни первыми, ни последними. Но для России многое, провозглашенное при нем, стало новацией, причем не всегда и не для всех приемлемой. И не столько сами законы, хотя в некоторых случаях и они тоже, сколько действия самого Петра III, озабоченного их исполнением, завязывали узлы напряженности, жертвой которой он в конце концов и явился.

Секретная встреча в Шлиссельбурге

В 1762 году в России было два императора и одна императрица — Екатерина Алексеевна. До 28 июня она была лишь императрицей-женой, а после этого превратилась в самодержицу. Императоры же были Петр Федорович (Петр III) и Иван Антонович (Иван VI, или Иван III, если первым считать Ивана Грозного). Различие между ними было почти что симметрично-зеркальным. Первый занимал российский престол в Петербурге, второй как секретный узник занимал камеру в Шлиссельбурге. Первый при объявлении его наследником был переименован из Карла Петера в Петра Федоровича, второй после свержения был переименован в Григория (не намек ли Елизаветы Петровны на самозванца Григория Отрепьева?).

Иван Антонович родился 12 августа 1740 года в Петербурге. Он был сыном Анны Леопольдовны, племянницы Анны Ивановны и дочери ее сестры Екатерины, выданной еще Петром I за герцога Мекленбургского Карла Леопольда, и Антона Ульриха, младшего брата правящего герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Карла. Вскоре после появления Ивана на свет императрица назначила своего внучатого племянника наследником престола, на который, после смерти Анны Ивановны, он и вступил номинально 17 октября того же года. Когда 25 ноября год спустя к власти пришла Елизавета Петровна, она сослала брауншвейгскую семью, которая после длительных перемещений была поселена под Архангельском, в Холмогорах. Когда Ивану Антоновичу шел 16-й год, его для пущей надежности перевели в Шлиссельбург[12].

Согласно российскому законодательству и Петр III, и Иван VI — оба и, что особенно важно, одновременно — были законными императорами: те, кто их объявил своими преемниками, действовали строго по смыслу указа Петра I от 5 февраля 1722 года. С формально-династической точки зрения в этом отразилась борьба между наследниками Петра I («петровская» линия) и Ивана V, его брата и номинального соправителя, умершего в 1696 году («ивановская» линия). Борьба тем более усложнилась, что со смертью в январе 1730 года молодого Петра II, сына царевича Алексея Петровича и брауншвейг-вольфенбюттельской принцессы Софии Шарлотты, династия Романовых в мужском колене пресеклась.

По женской линии реальными претендентами стали младшая дочь Петра I Елизавета и одна из дочерей Ивана V, вдовствующая курляндская герцогиня Анна. С ее восшествием в 1730 году на престол сторонники «петровской» линии вынужденно смирились, хотя и не отказались от настроений в пользу Елизаветы. Кроме того, как мы знаем, в Киле незадолго перед тем родился будущий Петр III. Возможность его привлечения к наследованию российского трона предусматривалась, как мы помним, брачным контрактом, заключенным Петром I с герцогом Гольштейнским. Неудивительно, что после воцарения Анны Ивановны стали раздаваться голоса в пользу кильского принца как единственного и истинного наследника [110, с. 271].

Это очень беспокоило Анну Ивановну, а ее фаворит, лукавый Бирон, вынашивал в тиши план женить этого принца на своей дочери: на всякий случай! Сложившаяся ситуация была достаточно сложной и запутанной, открывала широкие возможности для политического маневрирования и банальных дворцовых интриг. На это обращал внимание в своем неопубликованном труде «Брауншвейгское семейство» В. В. Стасов[13]. Из собранных им материалов видно, что уже летом 1742 года в Москве была сорвана попытка заговора, одним из организаторов которого был прапорщик Преображенского полка Петр Ивашкин. Вербуя сторонников, он убеждал, что «настоящий законный государь есть Иван Антонович, происходящий от старшего колена царя Ивана Алексеевича, тогда как Елизавета Петровна — от младшего, да притом же прижита от Екатерины I до венца; что Елизавета возведена на престол лейб-компанией "за чарку вина"» [9, л. 81].

Спустя год в Тайной канцелярии расследовалось еще одно дело — о заговоре, связанном с именем австрийского посланника маркиза Ботта [9, л. 84]. В 1759 году генерал-фельдмаршал П. С. Салтыков, назначенный главнокомандующим русским экспедиционным корпусом в Пруссии, послал конфиденциальную депешу Елизавете Петровне [16, № 349]. Со ссылкой на изданную в Познани брошюру он извещал, будто бы в 1744 году Ивана Антоновича видели в Берлине, куда он был доставлен из России.

Трон, на который воссела Елизавета Петровна, можно было уподобить пороховой бочке. Дав при вступлении на него обет сохранить жизнь свергнутому сопернику, она делала все, чтобы стереть в сознании своих подданных память о нем. Меры были разные, но смысл один: изъять все — печатные указы и церковные проповеди, отечественные и зарубежные книги, монеты, медали — все, что несло на себе титул, имя и изображение Ивана Антоновича. Население обязано было сдавать их властям под угрозой самых суровых кар, вплоть до тюремного заключения и ссылки на каторжные работы. Примечательно, однако, следующее. С одной стороны, подобные предписания появились не единовременно, а растянулись на несколько лет. Создается впечатление, что поначалу правительство не сумело предвидеть всего разнообразия крамольных случаев. С другой стороны, серия соответствующих указов, начинаясь в 1742 году, обрывается в основном на 1756 годе — именно тогда Иван Антонович был переведен из Холмогор в Шлиссельбург на вечное заключение, каковое рассматривалось и как вечное забвение. Впрочем, едва ли Елизавета Петровна обольщалась насчет последнего. Не очень-то обременявшая себя текущими государственными делами, в отношении Ивана Антоновича императрица делала поэтому исключение — за его содержанием в крепости бдительно следил шеф Тайной канцелярии А. И. Шувалов, лично докладывавший ей о положении узника. Доступ к нему был исключен даже для великого князя: в нем императрица тоже видела своего конкурента. Когда тот, совершая в сентябре 1761 года инспекционную поездку по Приладожью, вознамерился заехать в Шлиссельбург, от Шувалова поступило приказание: наследника «в крепость не пускать» [9, л. 181].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр III"

Книги похожие на "Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мыльников - Петр III"

Отзывы читателей о книге "Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.