Александр Мыльников - Петр III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

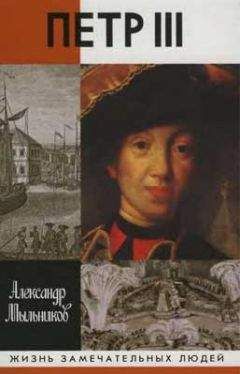

Описание книги "Петр III"

Описание и краткое содержание "Петр III" читать бесплатно онлайн.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Оставим в стороне оценку этого сложного и неоднозначного движения, в том числе в истории России, — это увело бы далеко от нити нашего повествования. Поставив вопрос иначе и конкретнее: в чем могла проявляться (если она вообще существовала) связь Петра Федоровича с масонством? В личном участии, как думал Болотов, или только в доброжелательном покровительстве, как осторожно писал Пекарский? Понятно, что вещи это разные. Известно, что еще в 1750-х годах, а возможно и чуть ранее, сенатор Р. И. Воронцов, этот квазитесть императора, возглавлял в Петербурге ложу «Молчаливость». Среди ее членов встречались имена многих представителей русской аристократии, в разное время стоявших у престола, — М. И. Воронцов, А. Б. Голицын, Н. И. Панин… Был ли Петр Федорович среди них? И в каких взаимоотношениях между собой находились обе ложи — «Молчаливость» и «Постоянство»? До сих пор сколько-нибудь вразумительные ответы на эти вопросы отсутствуют, а все остается на уровне слухов, преданий и предположений. И если допустить реальность пожалования Петром III зданий для масонских «работ», то это можно рассматривать в одном ряду с такими развлекательными действами, как сооружение Петерштадта, проведение потешных морских баталий на Нижнем пруду в Ораниенбауме или устройство концертов с участием дилетантов. По крайней мере, пока не появятся документальные свидетельства об ином[16].

Не ограничивая себя придворным кругом, с первых же дней вступления на престол Петр III стремился все лично проверить, лично увидеть. Несколько примеров такого рода сохранил в своих дневниковых записях и работах Штелин, почти постоянно сопровождавший Петра III в его выходах «на люди». Вот, например, 26 февраля, канун торжественного погребения Елизаветы Петровны. Желая убедиться, все ли подготовлено к предстоящему событию, Петр III отправился осмотреть Петропавловский собор, в котором находилась царская усыпальница. Поскольку тут же, в крепости, находился и поныне существующий Монетный двор, император заглянул и туда. Ему было интересно узнать, как движется изготовление монет по новому, им утвержденному образцу — рублей, полтинников, империалов и дукатов. «И когда в присутствии его величества отчеканили первый рубль и поднесли ему, этот монарх сказал, рассматривая свой погрудный портрет: "Ах, как ты красив! Впредь мы прикажем представлять тебя еще красивее". К этому его императорское величество добавил в шутку: "Это ведь во всякое время изрядная фабрика. Если бы я получил дирекцию над нею, будучи великим князем, я хорошо использовал бы ее"» [196, т. 1, с. 333]. Или, скажем, посещение им 2 апреля шпалерной фабрики. Сюда он приехал в экипаже к 10 часам утра. Поводом для визита был предстоящий заказ на выполнение по рисунку Штелина гобелена с аллегорическим изображением восшествия Петра III на престол. С фабрикой он знакомился на протяжении нескольких часов — жаль, что скупые строки Штелина не сохранили хотя бы краткого намека на беседы, состоявшиеся тогда на фабрике. А они, по-видимому, были. Сохранилась более поздняя, помеченная 21 мая, запись устного повеления Петра III относительно какой-то просьбы живописца Василия Ильина, сына Коптева, работавшего на шпалерной фабрике. Отметив, что для фабрики живописец «оной потребен», император распорядился «по приложенному при сем изъяснению Правительствующему Сенату разобраться на основании прав надлежащее и немедленное решение учинить» [27, № 97, л. 70]. После осмотра фабрики Петр III зашел в канцелярию и разговаривал с ее директором, камергером А. И. Брессаном. «Его величество, — рассказывает Штелин, — передали директору Брессану вышеупомянутый аллегорический рисунок с приказом заказать настоящему живописцу написать его в большом размере и затем незамедлительно делать готлиссную шпалеру». Кроме этого, у Брессана было немало других заказов: «На станках этой фабрики тогда были в работе различные портреты с оригиналов графа Ротари, а именно молодая княгиня Куракина, жена обер-егермейстера Нарышкина, уехавший осенью минувшего года посол Римской империи граф Эстергази, все погрудные, графиня Елизавета Романовна Воронцова, поколенный портрет» [196, т. 1, с. 279]. В комментарии К. В. Малиновского указано, что эта шпалера теперь принадлежит Метрополитен-музею в Нью-Йорке [там же, с. 292].

Петр III остался доволен как шпалерной фабрикой, так и ее директором. Прошло некоторое время, и именным указом Брессан был назначен президентом Мануфактур-коллегии. В указе была выражена надежда, что Брессан «всевозможную прилежность и старание употребит к далнейшему нашему благоволению, а особливо суконные фабрики в такое состояние поставит, чтоб не только на рядовых для всей нашей армии и протчих регулярных войск, но и тонких разных цветов сукна как для генералитета, так и для штап- и обер-афицеров достаточно б было» [27, № 52, л. 330]. Чтобы понять смысл назначения, поясним: указ был подписан 12 июня; военная кампания против Дании вот-вот могла начаться.

Но перенесемся обратно во второе апреля. Покинув Брессана, Петр поехал в новопостроенный каменный Зимний дворец, чтобы распорядиться о подготовке его к переезду всего двора в ближайшую субботу (что, как мы видели, и произошло). После обеда из старого Зимнего дворца император в карете поехал в Летний дворец (рядом с Летним садом Петра I). Здесь, как писал в дневнике Штелин, Петр «осмотрел 32 комнаты, все наполнены платьями покойной императрицы Елизаветы Петровны. В саду, в бане, пили кофе и курили трубки» [45, с. 14]. Зная насмешливый характер императора, можно лишь догадываться, какие комментарии он делал по поводу увиденного. Да еще в саду, да еще после бани, да еще за кофе и трубкой кнастера! Но самое удивительное, хотя для него и вполне естественное, случилось после этого: он, как записал Штелин, решил «мимоходом навестить своего бывшего камердинера Петра Герасимовича». Жаль, что мы лишены возможности узнать, как эта встреча протекала, как принял хозяин неожиданного высокого гостя, о чем толковал с ним император. Жаль потому, что для лучшего понимания личности Петра III подобные мелкие, быть может и не столь яркие, но бытовые детали не менее ценны, чем письменные источники, которыми историки располагают.

В скупом сообщении о визите императора к своему старому слуге обращает на себя внимание такой момент: Петр Федорович и сопровождавшие его отправились во дворец пешком — «по Миллионной и другим улицам». Потому и заглянул он к Петру Герасимовичу «мимоходом». И то, что он отпустил карету и пошел пешком, тоже неудивительно. Он нередко ходил по городу один, без охраны, о чем не без гордости сообщал в одном из писем Фридриху II. Необычность и простота поведения царя, к чему население не привыкло, вызывали толки в народе и способствовали популярности его личности.

Даже те немногие документально засвидетельствованные случаи публичного общения Петра III позволяют предположить, что подобные встречи играли некоторую роль в выдвинутых им либо им одобренных законодательных инициативах. В том числе тех, которые непосредственно затрагивали интересы непривилегированных классов и слоев. Уже указы, запрещавшие преследования за веру, нашли живой отклик у старообрядцев, а ведь подавляющую массу их (наряду с купечеством) составляло крестьянство. Те и другие, при всех оговорках февральского манифеста, были удовлетворены отменой страшного «слова и дела». Привлекательность имели и такие более конкретные меры, как уменьшение цены на соль, разрешение крестьянам доставлять в Москву продукты без предъявления документов, дабы, как объяснялось в указе 21 февраля, крестьяне и купцы не терпели убытков [150, т. 15, № 11 446]. В указе о коммерции 28 марта 1762 года специально подчеркивалась необходимость, «чтобы всякий промысел и ремесло сделать прибыточным».

Особые, хотя и сильно преувеличенные, надежды породили в крестьянской среде указы февраля — апреля 1762 года о секуляризации монастырских вотчин: проживавшие там крестьяне освобождались от прежних крепостей и переводились на положение «экономических» (то есть государственных) с закреплением за ними тех земель, которые они фактически обрабатывали. Особым указом монастырям и архиерейским домам запрещалось впредь взимать подати «с бывших крестьян», а деньги, собранные после издания указов от 16 февраля и 21 марта, вернуть крестьянам обратно [150, № 11 493].

Подушная подать с бывших монастырских крестьян, по докладу Сената, утвержденному 1 июня императором, была установлена на 1762 год в размере одного рубля [208, № 11 560]. По подсчетам немецкого географа и статистика XVIII века А. Ф. Бюшинга, под действие реформы должно было подпасть 910 866 душ крестьян мужского пола [208, с. 51].

Смело задуманное, но оборвавшееся тогда предприятие производило на народные массы сильное впечатление. Показательно, что из всех дел короткого царствования в «Летописце о великом граде Устюге» отмечена только эта реформа. «В лето 7270, а от Рождества Христова 1762 год в майе, — читаем в одном из списков, — воспоследовал Указ о отобрании вотчин от домов архиерейских, монастырей и церквей со скотом и хлебом и со всякими имеющимися потребностями, которые тогда ж и отобраны и отданы во владение половникам, а скот всякий выгнан был под канцелярию и продавай аукционном торгом охочим людям» [3, л. 57].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр III"

Книги похожие на "Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мыльников - Петр III"

Отзывы читателей о книге "Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.