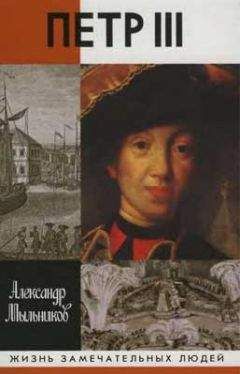

Александр Мыльников - Петр III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Петр III"

Описание и краткое содержание "Петр III" читать бесплатно онлайн.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Крестьянский характер событий 1775 года отразился со всей определенностью в программных требованиях восставших, для которых лозунг свободы означал в первую очередь отмену барщины. Именно поэтому они столь упорно доискивались «золотого патента» об отмене барщины, который будто бы скрывался помещиками и властями. Легенда об этом патенте представляла собой своеобразное преломление в народном сознании неясных и отрывочных слухов о дебатах в правительственных сферах на рубеже 60—70-х годов по крестьянскому вопросу.

Несомненно, что к началу восстания 1775 года фольклоризация темы избавления от барщины в сознании крестьян Чешских земель уже в основном завершилась — иначе «золотой патент» не мог бы стать символом борьбы. Но сложившись, легенда создала в умах крепостных схему, центральное место в которой неминуемо должен был занять и занял образ государя-избавителя.

Кандидатура «чешской и венгерской королевы» (так сокращенно титуловалась вдовствующая императрица Мария Терезия) для этого не подходила. Она правила разношерстными землями Австрийской монархии к тому времени уже 35 лет, и никаких особых иллюзий на ее счет крестьянство не питало. Зато популярным объектом такой идеализации стал сын Марии Терезии и ее соправитель, германский император Иосиф II.

Наивная вера в Иосифа приобрела в 1775 году ярко выраженное политическое, антипомещичье звучание. Избавителя ждали, и он, независимо от своего имени и положения, должен был явиться.

В такой психологической атмосфере и возник где-то под Хлумцем, в Градецком крае, весной 1775 года «русский принц». Впрочем, возник ли? Для столь скептической постановки вопроса имеются основания. В самом деле, об этом «принце» не пишут или почти не пишут историки; молчат о нем и исторические источники. И лишь в одном дошедшем до нас сообщении можно прочитать следующее: «Письмо, находящееся в магистрате города Градца Кралове, содержит донесение об этом восстании крестьян коменданту, который в то время как раз отсутствовал». В нем указано, что «во главе их стоит молодой человек, который выдает себя за изгнанного русского принца. Он утверждает, что как славянин добровольно приносит себя в жертву делу освобождения чешских крестьян» [215, с. 65].

Эти строки находятся в «Хронике достопамятных событий хлумецкого поместья», написанной по-немецки около 1820 года кратоножским священником Йозефом Кернером и посвященной графу Леопольду Кинскому. Значительное место в «Хронике» отведено описанию событий 1775 года, происходивших в этой местности. Существенным недостатком приведенных здесь сообщений, включая и пассаж о «русском принце», является то, что их написание отделено полувеком от самих событий. И хотя Кернер указывал, что при составлении «Хроники» пользовался рассказами старожилов, сам он очевидцем не был и быть не мог: он родился в Новом Быджове в 1777 году. Это породило недоверие к информации Кернера. И хотя о ней дважды, в 1859 и 1932 годах, сообщалось в печати, впервые серьезный источниковедческий анализ отрывка о «русском принце» был произведен известным чешским историком Я. Ваврой только в 1964 году [237].

В целом Я. Вавра считает сообщение Й. Кернера достоверным, делая исключение лишь для мотивировки участия «русского принца» в восстании «как славянина» [237, с. 150]. По мнению исследователя, подобный аргумент для событий 1775 года выглядит анахронизмом, поскольку, как он считает, славянского сознания в народной среде тогда еще не существовало. Отсюда Вавра делает вывод, что приведенные слова представляют собой интерполяцию самого Й. Кернера, симпатизировавшего идеям чешского национально-освободительного движения 1820-х годов.

Вчитаемся еще раз в скупые строки сообщений Й. Кернера о «русском принце». В них интересна ссылка автора на какое-то письмо из городского архива Градца Кралове. Правда, проверить подлинность цитируемого источника невозможно, поскольку он не сохранился: еще в середине XIX века большая часть архива была уничтожена. И все же наличие такого письма в годы, когда кратоножский священник составлял свою «Хронику», представляется правдоподобным в силу ряда причин и обстоятельств. Во-первых, Й. Кернер дает не пересказ, а прямую цитату со ссылкой на место хранения документа и на его характер (донесение на имя местного коменданта). Едва ли решился бы скромный сельский священник, писавший «Хронику» для графа Л. Кинского, одного из влиятельнейших представителей чешско-австрийского дворянства, столь грубо мистифицировать своего высокого покровителя. В крайнем случае он, скорее, сослался бы на какие-нибудь анонимные устные предания, нежели на источник, подлинность которого поддавалась еще проверке.

Во-вторых, отрывок о «русском принце» появился в «Хронике» Й. Кернера не случайно. Он органически включен в те ее разделы, которые непосредственно касаются событий 1775 года в Хлумце и околии. Но ведь именно эти места стали свидетелем первого или, во всяком случае, одного из первых открытых столкновений повстанцев с правительственными войсками. Оно произошло в полдень 25 марта у Хлумца, когда крестьяне готовились к штурму помещичьего замка, где, как они полагали, был спрятан «золотой патент». Против них выступили регулярные части — пехота и драгуны. Силы были неравны, но восставшие не бежали. Пустив в ход вилы, цепы и камни, они приняли бой на плотине у пруда. Вскоре повстанцы были разбиты. Сведения об их потерях весьма противоречивы. По одним данным, было убито пять крестьян и одиннадцать взято в плен; по другим же сведениям, число убитых достигло 135 человек, а пленных — более 300 человек. Несколько крестьян утонуло в пруду.

Но кровавая расправа не устрашила повстанцев. Уже 26 и 27 марта они стали собирать силы — на этот раз для похода на сам Хлумец, чтобы наказать горожан за подцержку ими действий правительственных войск. Мятежники рассылали по округе письма с призывом к крепостным собраться у стен города. Вскоре показался еще один крестьянский отряд, во главе которого находился отставной солдат. Он заявил: «Мы не боимся императорских войск, нас около Хлумца целых четыре тысячи» [224, с. 102]. Армии снова пришлось применить оружие. Боевой дух в хлумецкой округе продолжал сохраняться, и еще в мае повстанцы угрожали сжечь Хлумец за предательское поведение тамошнего мещанства. Таким образом, места гипотетического пребывания «русского принца» весной 1775 года в самом деле являлись зоной деятельности организованных отрядов повстанцев.

Не менее примечательно и то, что с этой местностью была связана судьба Яна Хвойки, крестьянина из деревни Роуднице: восставшие крестьяне силой заставили его, богобоязненного зажиточного седлака, помочь получить от хлумецкого управляющего нужный им документ. Позднее сам Хвойка, по-видимому, достоверно описал в стихотворной «Жалобе» свои злоключения. Для нас важны первые куплеты этого своеобразного образчика народной чешской поэзии XVIII века. По содержанию они относятся к обстоятельствам вовлечения Яна Хвойки в мартовское восстание:

В этом бунте сельском Был и я замешан — Признаюсь я сам. Но не знал заране, Пока те крестьяне Не прибыли к нам. Пришел ко мне смелый Парень. Был веселый, Прыгал, танцевал. «Расставайся с домом, На панов идем мы», — Так он мне сказал,

Начал я смеяться, Правды добиваться: «Сколько же вас там?» «Не пытай так строго, Нас ведь очень много, Да увидишь сам». Глянул я из двери И глазам не верю: Пребольшой отряд! Все полны отваги, И в руках не шпаги — А цепы вертят.

О приключениях Я. Хвойки и о его стихах Й. Кернер пишет в своей «Хронике», причем рассказ об этом он пытается увязать с сообщением о «русском принце». Приводя значительную часть «Жалобы», Й. Кернер дважды обращает внимание на то место, в котором Хвойка объяснял свое вынужденное участие в восстании приказом какого-то «смелого парня». Одновременно Й. Кернер весьма осторожно выдвигает предположение, не являлся ли этот человек самозваным «русским принцем». Вот его слова, непосредственно следовавшие за цитированным выше отрывком: «Не мог ли он быть тем самым неизвестным молодым человеком, который выманил Хвойку из его мирной деревни? Однако я не понимаю, как он, сам повелитель, мог передать Хвойке предводительский жезл; разве что для этого он по многим причинам имел какие-то серьезные основания?» Как бы ни оценивать догадку Й. Кернера, его размышления безусловно свидетельствовали, что он относился к упоминаемому письму из городского архива со всей серьезностью и пытался найти ему подтверждение в других современных источниках.

И наконец, в самом письме отнюдь не говорилось, что в Чехии появился настоящий русский принц. Наоборот, недвусмысленно утверждалось, что этот человек лишь выдавал себя за такового, то есть, иными словами, являлся самозванцем. Было ли это невероятным само по себе? Достаточно напомнить, что местные и центральные австрийские власти, особенно в марте и апреле 1775 года, получали немало донесений о подлинных и мнимых «сельских императорах» и «королях». С этой точки зрения появление еще одного известия, в котором в роли очередного самозванца фигурировал бы «русский принц», ничего невероятного в себе не заключало. Наоборот, это вполне вписывалось в тревожную для австрийского правительства обстановку тех месяцев.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр III"

Книги похожие на "Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мыльников - Петр III"

Отзывы читателей о книге "Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.