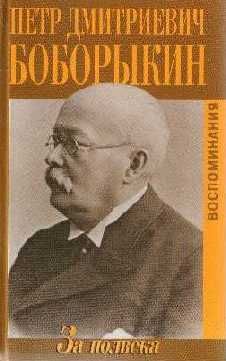

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.

Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.

Все крепостническое, чиновничье, дворянско-сословное и благонамеренное так и взглянуло на роман, и сам Иван Сергеевич писал, как ему противны были похвалы и объятия разных господ, когда он приехал в Россию.

Он не мог заранее предвидеть, что его роман подольет масла к тому, что разгорелось по поводу петербургских пожаров. До сих пор легенда о том, что подожгли Апраксин двор студенты вместе с поляками, еще жива. Тогда революционное брожение уже начиналось. Михайлов за прокламации пошел на каторгу. Чернышевский пошел туда же через полтора года. Рассылались в тот сезон 1861–1862 года и подпольные листки; но все-таки о «комплотах» и революционных приготовлениях не ходило еще никаких слухов.

Пожары дали материал, предлог — и этого было достаточно. И молодежь — та, которая не додумалась до писаревской оценки Базарова, и та часть «отцов», которая ждала от Тургенева чего-нибудь менее сильного по адресу «нигилизма», не могла оценить того, что представляют собою «Отцы и дети».

Уже одно то, что роман печатался у Каткова, журнал которого уже вступал в полемику с «Современником» и вообще поворачивал вправо, вредило автору.

В настоящий момент мне трудно ответить и самому себе на вопрос: отнесся ли я тогда к «Отцам и детям» вполне объективно, распознал ли сразу огромное место, какое эта вещь заняла в истории русского романа в XIX веке?

За одно могу ответить и теперь, по прошествии целых сорока шести лет, — что мне рецензия Антоновича не только не понравилась, но я находил ее мелочной, придирчивой, очень дурного тона и без всякого понимания самых даровитых мест романа, без признания того, что я сам чувствовал и тогда: до какой степени в Базарове уловлены были коренные черты русского протестанта против всякой фразы, мистики и романтики. Этот склад ума и это направление мысли и анализа уже назревали в студенческом мире и в те годы, когда я учился, то есть как раз во вторую половину 50-х годов.

Много было разговоров и споров о романе; но я не помню, чтобы о нем читались рефераты и происходили прения на публичных вечерах или в частных домах. Бедность газетной прессы делала также то, что вокруг такого произведения раздавалось гораздо меньше шуму, чем это было бы в начале XX века.

Но вот что тогда наполняло молодежь всякую — и ту, из которой вышли первые революционеры, и ту, кто не предавался подпольной пропаганде, а только учился, устраивал себе жизнь, воевал со старыми порядками и дореформенными нравами, — это страстная потребность вырабатывать себе свою мораль, жить по своим новым нравственным и общественным правилам и запросам.

Этим было решительно все проникнуто среди тех, кого звали и «нигилистами». Движение стало настолько же разрушительно, как и созидательно. Созидательного, в смысле нового этического credo, оказывалось больше. То, что потом Чернышевский в своем романе «Что делать?» ввел как самые характерные черты своих героев, не выдуманное, а только разве слишком тенденциозное изображение, с разными, большею частию ненужными разводами.

Контраст с нынешними протестами наших крайних индивидуалистов — разительный. Эти чуть не обоготворяют свое «я», отрицают всякую мораль, жаждут только «оргиастических» ощущений и наитий. А те свое «я» приносили в жертву идее даже и тогда, когда ратовали за полную свободу своей личности и не хотели ничего признавать, что считали неподходящим для себя. В их нигилизме сидел даже аскетический элемент, и все их «эксцессы», в смысле чувственных наслаждений, сводились к таким вольностям, которые теперешним оргиастам мистического толка и всяких других толков показались бы детскими забавами.

Затевались, правда, разные коммунистические общежития, на брак и сожительство стали смотреть по-своему, стояли за все виды свободы, но и в этой сфере чувств, понятий и правил тогда и слыхом не слыхать было об умышленном цинизме, о порнографии, о желании вводить в литературу разнузданность воинствующего эротизма.

Правда, в печать тогдашняя цензура ничего такого и не пустила бы, но ведь цензура в 40-х годах и в начале 50-х годов была еще строже; а это не мешало «отцам» любить скоромное в непечатной литературе стишков, анекдотов, целых поэм.

Такая целомудренность — и при нигилистических протестах против закрепощения мужчин и женщин в прежнем браке — прямое доказательство того, что все тогда было проникнуто серьезным служением «делу» и высшими задачами прогресса, и шабаш теперешнего эротизма был бы немыслим.

Какую же вся эта интенсивная жизнь тогдашнего центра русского движения вызвала во мне, посвятившем себя бесповоротно писательскому поприщу, дальнейшую «эволюцию»?

Драматическим писателем я уже приехал в Петербург и в первый же год сделался фельетонистом. Но я не приступал до конца 1861 года ни к какой серьезной работе в повествовательном роде.

В Казани и Дерпте я пробовал себя как автор рассказов. В Дерпте, в нашей русской корпорации, мой юмористический рассказ «Званые блины» произвел даже сенсацию; но доказательством, что я себя не возомнил тогда же беллетристом, является то, что я целых три года не написал ни одной строки, и первый мой более серьезный опыт была комедия в 1858 году. Тогда драматическая форма привлекала меня настолько сильно, что я с того времени стал мечтать о литературном «призвании», и литература одолела чистую науку, которой я считал себя до того преданным.

Какой контраст с тем, что мы видим (в последние 20 лет в особенности) в карьере наших беллетристов. Все они начинают с рассказов и одними рассказами создают себе громкое имя. Так было с Глебом Успенским, а в особенности с Чеховым, с Горьким и с авторами следующих поколений: Андреевым, Куприным, Арцыбашевым.

А тут вот что вышло с молодым писателем после одного столичного сезона.

В нем «спонтанно» (выражаясь научно-философским термином) зародилась мысль написать большой роман, где бы была рассказана история этического и умственного развития русского юноши, — с годов гимназии и проведя его через два университета — один чисто русский, другой — с немецким языком и культурой.

И вот он берет десть бумаги и на первом листе пишет:

В путь-дорогу.

Роман в шести книгах.

Почему в шести? Потому, что на каждый период: гимназия — Казань — Дерпт — надо было дать по крайней мере около двадцати печатных листов.

Такой замысел смутил бы теперь даже и не начинающего. Роман в шестьдесят печатных листов! И с надеждой, почти с уверенностью, что я его доведу до конца, что его непременно напечатают.

Тогда это не было так фантастично. Журналы любили печатать большие романы, и публика их всегда ждала.

Но все-таки замысел был смелый до дерзости. И в те месяцы (с января 1861 года до осени) я не попробовал себя ни в одном, хотя бы маленьком, рассказе — даже в фельетонном жанре, ни в «Библиотеке», ни у П. И. Вейнберга в «Веке».

И такая большущая «махинища» была действительно «пробой пера» начинающего романиста.

В рассказчики я попал уже гораздо позднее (первые мои рассказы были «Фараончики» и «Посестрие» — 1866 и 1871 годы) и написал за тридцать лет до ста и более рассказов. Но это уже было после продолжительных работ, после больших и даже очень больших вещей.

В тогдашней литературе романов не было ни одной вещи в таком точно роде. Ее замысел я мог считать совершенно самобытным. Никому я не подражал. Теперь я бы не затруднился сознаться в этом. Не помню, чтобы прототип такой «истории развития» молодого человека, ищущего высшей культуры, то есть «Ученические годы Вильгельма Мейстера» Гете, носился предо мною.

В Дерпте я больше любил Шиллера и романистом Гете заинтересовался уже десятки лет спустя, особенно когда готовил свою книгу «Европейский роман в XIX столетии».

Конечно, я и тогда имел понятие о Вильгельме Мейстере, но, повторяю, этот прототип не носился предо мною.

Здесь будет кстати задать вопрос первой важности: чье влияние всего больше отлиняло на мне как писателе по содержанию, тону, настроению, языку?

В нашей критике вопрос этот вообще до сих пор недостаточно обработан, и только в самое последнее время в этюдах по истории нашей словесности начали появляться более точные исследования на эту тему.

Меня самого — на протяжении целых сорока с лишком лет моей работы романиста — интересовал вопрос: кто из иностранных и русских писателей всего больше повлиял на меня как на писателя в повествовательной форме; а романист с годами отставил во мне драматурга на второй план. Для сцены я переставал писать подолгу, начиная с конца 60-х годов вплоть до-80-х.

В моих «Итогах писателя», где находится моя авторская исповедь (они появятся после меня), я останавливаюсь на этом подробнее, но и здесь не могу не подвести таких же итогов по этому вопросу, важнейшему в истории развития всякого самобытного писателя: чистый ли он художник или романист с общественными тенденциями.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.