Зинаида Гиппиус - Арифметика любви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Арифметика любви"

Описание и краткое содержание "Арифметика любви" читать бесплатно онлайн.

Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

Когда она бежит, по крутой лесной дороге, в темноте, вниз, куда-то в Антибы, а то и дальше, я пугаюсь: Катя, да как же вы назад, пешком, все эти километры? (Я знаю, что у нее плохое сердце, что ей вредно.) Но она, и смеясь, и жалуясь, хлопочет, торопливо закалывает косынку, беспокоится: «Только бы успеть, только бы вышло…».

Полумонашеская одежда, которую она носила, отнюдь не делала ее монахиней в условном смысле. В ней оставалась и московская Катя Лопатина, подвижная, экспансивная, с острым чувством эстетики, с тонким юмором в рассказах; подчас нелепая, способная и жаловаться, и восхищаться, и возмущаться. А подо всем этим горело в ней какое-то трепетное пламя, и даже те, кто не умел видеть, чувствовал, приближаясь, его тепло.

* * *Еще не забыта, думаю, осень, когда московский м. Сергий предъявил к представителю зарубежной церкви требование «лойальности»; и когда русская парижская пресса, т. е. верхушка интеллигенции, почти целиком стала на эту «лойяльность». Это было понятно со стороны эмигрантской интеллигенции: в большинстве она прозелитична; обостренное чувство потери России естественно тянет хоть к какой-нибудь связи с ней, а эта, церковная, казалась и безобидной… Но м. Евлогий мудро выжидал. Нас, сразу занявших определенную позицию, было очень мало. Ек. Мих. приехала к нам, вся в волнении. В ней тогда заговорила чистая, и невчерашняя, христианка, опытно знавшая большевизм.

Потом все разрешилось, успокоилось, и лишь небольшая кучка «лойалистов», отколовшись, устроила, под водительством известного еп. Вениамина, свою церковь на улице Петель. Почему так хотелось Вениамину присоединить к ней Е. М-ну и Клозон? Стараний не жалел, во всяком случае. Помню первые, кажется, его попытки. Мы жили опять вместе с Е. М., в лесном Клозоне, поздней осенью. Вениамин дважды вызывал Е. М. в Антибы, для «бесед» (в Клозон ему тогда ходу не было). Вернувшись, почти ночью, Е. М. художественно, образно, не без юмора, описывала эти сведения и уговоры, — о, безуспешные! Но в эту клозонскую осень я уже начинаю узнавать в Е. М. что-то, раньше от меня ускользавшее. Наши бесконечные, вечерние, последние разговоры позволили мне взглянуть в религиозную сердцевину ее души. Поэтому, должно быть, и не удивляли меня этапы ее дальнейшего пути. А удивиться было бы легко: через год, или несколько больше, в одном из ее спутанных, с перерывами писанных, неразборчивых писем, она рассказала, что «Клозон» (т. е. она и ее друг) решил присоединиться к вениаминовской церкви на Петель. Попытки объяснить этот шаг ничего не объяснили. Но мне и так было ясно: упорный внешний нажим и посул, перед которым Е. М. устоять не могла: обещание подлинной «церковной жизни». Ответ мой был совершенно откровенен: неосторожную доверчивость свою она переживет очень тяжело, но дай Бог, чтобы кончилось скорее, — там она, все равно, не останется.

Это последнее тоже было для меня ясно. Со времени наших кло-зонских, разговоров, Е. М-на, «Катя Лопатина», стала мне вся, с ее порывами и стремлениями, так понятна, как не была понятна, думаю, и самой себе. К этим разговорам я хочу вернуться.

Холодная, сырая комната, тускло мерцающая керосиновая лампа, ватные одеяла на соломенных креслах, взволнованный торопливый говор Е. М-ны… Она как будто перескакивает с одной темы на другую, но между ними внутренняя связь. Вот жалобы на «покинутость» (церковную). Есть храм (трудами и заботами Е. М. в замке устроена крошечная домашняя часовня), но нет священника, изредка наезжает случайный, и нет «церковной жизни»… Вдруг, сразу, переходит она на Вселенскую Церковь. «Катя, — говорю я, — вы сами напомнили мне слова вашего «Володи» Соловьева: истина в каждой церкви, и ни одна из них не Вселенская. Она родится из соединения церквей, но не механического, а химического, и будет новым телом. А пока, мое мнение, мое лично, — подчеркиваю я, — лучше оставаться в той церкви, в какой родился…». Она все это знает, не спорит, но и я не спорю: я понимаю, вижу, что главное ее — за гранью словесности. И еще вижу, что подо всеми ее рассуждениями лежит несказанная мечта, связанная для нее с именем «Cambrai».

Если все свести к простым словам, слишком простым, а потому лишь приблизительным, то надо сказать: религиозность Е. М. была такого свойства, что ее не могла удовлетворить никакая личная христианская жизнь; она стремилась к христианской атмосфере, к особому «климату», воздуху, без которого ей трудно было дышать. В сущности, стремилась она, даже рвалась, к «царствию Божьему на земле», ни больше — ни меньше; но, конечно, так не думала, не знала, а звала это, по коренной своей связи с церковью вообще, — «церковной жизнью». В ее представлении такая общая атмосфера могла идти лишь от церкви; создавалась лишь христианской церковью. В маленькой полумонашеской общине Cambrai она почувствовала, увидела, — или ей показалось, что увидела, — именно эту атмосферу, этот вечно-желанный воздух. И забыть его не могла.

Но ведь он — создание церкви? Отсюда и путь церковных исканий. Путь скорбный, но и светлый, если он свой, этой душе указанный.

Как больно за внешних, особенно за тех, кого она любила, судивших ее искания и так сурово осудивших ее последний этап — католичество. И как хорошо, что эти суды не темнили ее душевного света. Мне — весь путь ее, все этапы всегда были известны. Она не забывала, что ко многому мы относимся по-разному: «Вы ведь против переходов…». Но она знала, что ее-то я понимаю, не говоря уже о том, что я умею уважать чужую свободу.

Что ждало в дальнейшем эту мятежную душу — христианку? Нашла ли бы она в последнем обращении — в церкви католической — то, к чему шла, как умела, то, что почудилось, увиделось ей в Cambrai? На это не надо отвечать. Кто-то нежно позаботился, чтобы и она, здесь, не узнала ответа. Чтобы окончила путь, как жила все последние месяцы: в свете, радости и новой надежде.

У НАС В ПАРИЖЕ

(Письмо из Парижа)

Современная заповедь: «В чужие дела не вмешивайся!» ни перед кем не стоит так строго, как перед русскими в Париже. И надо сказать, что заповедь исполняется (во Франции, по крайней мере), — а вольно или невольно — другой вопрос.

Но, конечно, состояние европейской атмосферы влияет на русские круги. В них замечается не то оживление, не то какая-то взволнованность.

Мне ближе других, благодаря многолетним нашим «воскресеньям», круг литературной полумолодежи. В «чужие дела», да и вообще в какую-нибудь политику, кружок этот никогда не «вмешивался». Не потому, что на «воскресеньях» был запрет говорить о «политике»: запретов вообще никогда тут не было, ибо тем «воскресенья» и держатся, что они вольные. Вольно и сделалось, что затрагиваются все темы, но всегда с интересным, более глубоким подходом. И политика, поэтому, уже перестает быть «вмешательством», просто входит в общие мысли того или другого. Сейчас, кроме влияния приподнятых европейских настроений, сгущенной общей атмосферы, — оживлению «воскресных» разговоров содействует и то частное обстоятельство, что Париж обогатился еще «понедельниками». Их называют «новоградскими», ибо созданы они редактором «Нового Града», И. И. Бунаковым, и доклады там читаются сотрудниками этого журнала. Но слушателями — приглашена туда та самая литературная «полумолодежь», которая бывает на вольных воскресеньях.

Приглашена, впрочем, с выбором. Как производится выбор, очень не ясно. Кружок отнюдь не политический: отбор же производится по какому-то весьма смутному, но все же будто политическому признаку, хотя слушатели не политики, а писатели.

Неясность эту и сам Бунаков не может рассеять. Сам, ибо вот что интересно: он приходит и на «вольные» воскресенья, где продолжает, с теми же «понедельничными» гостями, уже вольный разговор. В нем принимают участие и отверженные «понедельниками», — по неясным причинам. (Кстати, в числе последних и мы, — я и Мережковский, — но это, пожалуй, понятно.)

В самое последнее время «понедельники» как-то заглохли; уже четыре или пять пропущено. Почему — и это неясно. Устроитель отвечает, что благодаря Бердяеву, который отложил свой доклад. Надо заметить, что предложения приглашенной группы литераторов выступить со своими докладами обычно отклоняются, так что все дело стоит на зрелых «новоградцах».

Возвращаясь к этой группе молодых и полумолодых парижских литераторов, отмечу, что у них, помимо всяких общих собраний, и «вопросов», немало «внутренних дел», чисто литературных, а также событий, от маленьких до больших. Событием была недавняя смерть Б. Поплавского.

Мы Поплавского хорошо знали: в течение многих лет он был постоянным гостем «воскресений», а в последний год не пропустил даже ни одного, летних не исключая. Почти накануне смерти (он умер во вторник), помню его, сидящего за столом, со мной рядом, такого же, как всегда, так же интересно, по-своему, об интересных вещах говорящего… Понятно, что известие о его смерти меня, прежде всего, изумило. Смерть, впрочем, всегда изумляет, как открыл Флобер: «ЕНе etait morte… quel etonnement!» [141], - говорит муж Бовари.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

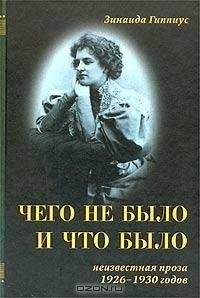

Похожие книги на "Арифметика любви"

Книги похожие на "Арифметика любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зинаида Гиппиус - Арифметика любви"

Отзывы читателей о книге "Арифметика любви", комментарии и мнения людей о произведении.