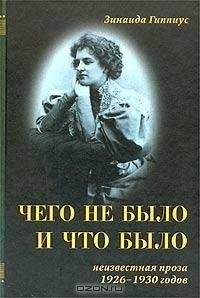

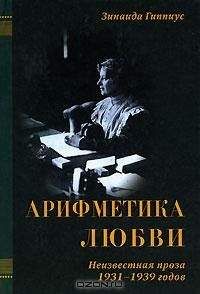

Зинаида Гиппиус - Арифметика любви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Арифметика любви"

Описание и краткое содержание "Арифметика любви" читать бесплатно онлайн.

Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

И с первыми словами -

О вещая душа моя!

О сердце, полное тревоги!

невольно подумалось: зачем? Зачем это им, здесь?

Он кончил стихотворение. Публика похлопала. Минута — полминуты молчания. Но вот — тот же голос и — то же самое стихотворение. Слушатели, кажется, не сразу поняли, что это оно же, удивились или смутились — не знаю. То самое? Или похожее?

О сердце, полное тревоги…

Второй раз оно было прочитано медленнее. И кончилось. Хлопки, но какие-то полурешительные, словно задумчивые. Опять минута молчания. И опять, в третий раз, тот же ровный голос, те же отчетливые слова:

О вещая душа моя!

О сердце, полное тревоги!

О как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!

И опять последнее:

Душа готова как Мария

К ногам Христа навек прильнуть…

Должно быть, встал кто-нибудь первый, с «сердцем полным тревоги», за ним поднялся второй, третий… встали с мест почти все, явно не понимая, зачем. А когда опомнились, зашумели неистовыми аплодисментами (не зная, что и кого одобряют) — чтеца перед ними уже не было.

Вот единственный случай, когда мне показалось, что «сердце» стихов доходит все-таки до «многих» — до публики.

Может ли магическое стихотворение быть «плохим»? Да, в смысле не строгого соблюдения правил грамматики и стихосложения. Это не значит, что его способен написать правил не знающий, самоучка с «вдохновением». (Вдохновение вообще есть нечто подозрительное.)

Но когда Лермонтову издатель, друг его, заметил, что нельзя сказать «из пламя и света рожденное слово», поэт долго думал, потом махнул рукой: «пусть остается». И правда, пусть они остаются как есть, эти волшебные строки.

Стихотворение магическое может также быть (или казаться) банальным: вот, например, одно «переводное» (подлинник, кстати, совсем не магичен), написано оно без изысканности, даже с рифмами через строку; а редко встречается равнодушный к строкам,

«По синим волнам океана…» и т. д.

Почему по «синим»? Лучше бы по «серым». Но не хочется ничего исправлять. Пусть будет, как есть.

Примеры магических строк можно бы от Лермонтова продолжить до Блока… и дальше Блока, до наших эмигрантских поэтов. Но с ними дело сложнее. И вообще-то о современниках писать трудно (не всякий ведь еще себя проявил), наши же парижские поэты, при чрезмерной чувствительности, не понимают, что нельзя писать, сравнивая одного поэта с другим, искать, кто хуже, кто лучше, а важно в каждом открыть его единственный «лик» и сердце «его» стихов… Поэты чувствительны к отсутствию сравнений; это, признаюсь, и останавливало меня от обстоятельного рассмотрения всех — и каждого из наших стихотворцев — по моему методу, конечно.

Впрочем, останавливало и другое. «Как, — говорят мне, — в наше грозное время, среди всех ужасов и безумных событий, — писать о стихах?.. До поэзии ли нам? Вот и Тютчев, которого вы так любите, и он говорит:

Теперь тебе не до стихов,

О слово русское, родное…».

Тютчева я, действительно, люблю. И ка упрек, что я пишу о стихах, что мы занимаемся поэзией, лучше всего ответить тютчевским же стихотворением «Поэзия».

Среди громов, среди огней,

Среди клокочущих зыбей,

В стихийном пламенном раздоре,

Она с небес слетает к нам —

Небесная — к земным сынам,

С лазурной ясностью во взоре.

И на бунтующее море

Льет примирительный елей.

О СЧАСТЛИВОСТИ

Не могу сказать, чтобы Г. И. Чулков, недавно умерший в Москве, был для меня воспоминанием особенно ярким. Он появился в Петербурге в середине, кажется, 1904 г., в тот первый предреволюционный период, когда многое кончалось, многое изменялось. Между прочим, и журнал наш, «Новый Путь», уже потерял тогда свою физиономию и главное значение: запрещены были Религиозно-Философские Собрания, затем и печатание оставшихся отчетов; запрет коснулся вообще вопросов, наиболее нас заинтересовавших. Вместо ушедшего Перцова, редактором стал Философов. Ушел также бессменный секретарь журнала (и Собраний) Егоров. Мы не знали, будем ли, и даже хотим ли (имея другие планы) продолжать журнал. Но, пока что, секретарь был нужен, и кто-то (может быть, Ремизов?) рекомендовал нам «начинающего поэта» не у дел — Чулкова.

Собственно этими несколькими месяцами его секретарства наше «общение» с Чулковым и ограничивается, если не считать беглых и случайных встреч в последующие годы. Но, хотя «общение», — гораздо более формальное, чем это ему казалось, — было недолговременно, оно дало нам определенное понятие о характерных внутренних свойствах этого человека. И — самое замечательное — что таким, каким он был тогда, в молодости, — он остался навсегда, в течение долгих лет, через все смены «эпох»: об этом свидетельствует книга его воспоминаний, изданная в Москве, в 30-х годах.

Уже тогда он, молодой человек болезненного вида, с порывистыми движениями, придавал особую какую-то значительность всему, что с ним случалось: сначала своей студенческой ссылке, потом действиям в Петербурге, своим настроениям то «протеста» (вообще), то безнадежности. В моих «домашних» пародиях он всегда изображался «рвя на себе волосы». Со всем тем он отнюдь не был лишен симпатичности, так как в нем чувствовалась глубокая искренность. Он обладал редкостным — и счастливым! — даром, который можно назвать даром «самомечтания».

Если, по общим отзывам, способности Чулкова, литературные и умственные, были весьма средние, при отсутствии к тому же самостоятельности, — сам он никогда этого не подозревал. С подкупающей искренностью говорит он, — в книге «Годы странствий», — о себе, каким действительно себя видит, мечтая: сначала пылким революционером, потом известным писателем, критиком, драматургом, руководителем журналов, идейным новатором («мистический анархизм»), интимным другом «знаменитых» современников. Даже передавая неверные факты, — он не лжет: он верит, что так было. «Это не исповедь автора», говорится в предисловии; автор хочет лишь показать «эпоху» и ее людей. Но эпоха и люди, если показаны, то со стороны отношений их к самому автору — только.

Повторяю и подчеркиваю: дар «самомечтанья» — большой дар, потому что это дар счастья. Настоящего, может быть единственного здесь, счастья. Мне попалось недавно, в блоковских дневниках, одно мое (забытое) Блоку замечание: «Вы человек, который ищет правды, а не счастья». Замечание ему понравилось, он пишет даже, что хотел бы начать с него автобиографию: «Был человек…» и т. д. Судя по тому, что мы знаем о Блоке, о его внутренно-трагической судьбе, — это, пожалуй, верно. Во всяком случае, счастья у него не было. А Г. И. Чулков, судя и по книге, и по тому, что мы о нем знали, — во все «годы странствий», был неизменно счастлив. Воспоминания доведены лишь до начала февральской революции; но если есть продолжение, и мы его когда-нибудь прочтем — вряд ли и там узнаем новое о Г. И.: счастье «самомечтателя» мало зависит от внешних обстоятельств, от эпох. И слава Богу, что так.

Все мы хотели бы зваться искателями «правды, а не счастья». Но, по совести, многие ли согласились бы принять трагическую судьбу настоящего искателя, — например Паскаля, или хоть Блока? И, узнав, что был счастливый человек, невинно и вопреки всему счастливый, — как не обрадоваться невольно, что такой был?

ОБ ОДНОЙ КНИЖКЕ

Германец, если он «наци», может не возбуждать в нас никаких особенных чувств. Другое дело, когда таким «националистом» становится русский, постепенно вбирая в себя характерные черты известной «идеологии». Заранее можно сказать, что это человек или вообще не способный относиться с пониманием и уважением к русским культурным ценностям, или потерявший эту способность. Эти ценности — явления и люди — годятся ему лишь для того, чтобы «использовать» то или другое имя, исказив образ человека, его носившего.

Пример такого использования — берлинская тоненькая книжка «Розанов в последние годы» неизвестного русского автора. Задача ясна: показать, что «Розанов — наш!», так как был яростным «антисемитом» и «православным».

С автором я, конечно, разговаривать не буду. Но хочу обратиться к тем, кому книжка попадет в руки и кто Розанова, может быть, мало знают (кто ныне — что знает!). Не защитить Розанова перед ними хочу я, а скорее их защитить от искаженного образа одного из гениальных наших писателей, притом исключительно своебытного. Я, конечно, понимаю, что о таком сложном явлении, как Розанов, в нескольких строках не расскажешь. Ограничусь, поэтому, самым главным, без чего к Розанову подойти нельзя и что надо помнить: это был человек величайших и самых редких внутренних антиномий («ноуменальных», как он говорил). А притом необходимо еще знать, что писанье у него было не писательством, а, по его выражению, функцией, как бы дыханьем, «выговариванием» полноты ощущения каждой своей минуты. Так он сам определил; и потому «стиль» его (если это стиль) воистину не подражаем: читаешь не рассуждения писателя, а слышишь человеческий голос. («Разве я рассуждаю? Я только плачу и смеюсь».)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Арифметика любви"

Книги похожие на "Арифметика любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зинаида Гиппиус - Арифметика любви"

Отзывы читателей о книге "Арифметика любви", комментарии и мнения людей о произведении.