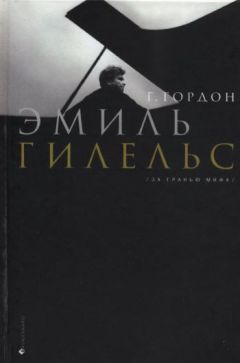

Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эмиль Гилельс. За гранью мифа"

Описание и краткое содержание "Эмиль Гилельс. За гранью мифа" читать бесплатно онлайн.

Эта книга об одном из самых великих пианистов XX века — и не только XX: его имя, легендарное уже при жизни, стоит в одном ряду с Листом, Антоном Рубинштейном, Рахманиновым...

Автор неистово полемизирует с известными советскими критиками, создавшими, по его мнению, искаженный портрет Гилельса, знакомит с неизвестными фактами из жизни пианиста, размышляет о гилельсовском искусстве и судьбе художника в меняющемся мире.

Бо́льшая часть материалов публикуется впервые.

(От издательства)

Не буду перегружать читателя количеством цитат из статей, не Гилельсу посвященных, но где его имя то и дело возникает — как ни одного другого пианиста. Факт сам по себе говорит о многом.

«Его [Гилельса] искусство, — говорится в одной статье, — казалось бы, не нуждается ни в представлении, ни, тем более, в защите. Действительность, однако, достаточно печальна. С одной стороны, сложилась некая завеса умолчания вокруг имени Гилельса: отсутствует развернутая биография… нет книги воспоминаний о нем (ими удостоены едва ли не все крупнейшие отечественные пианисты — к 100-летию Марии Юдиной вышел в свет капитальный сборник, включивший ее дневники, переписку и воспоминания; в который уже раз переиздаются воспоминания и статьи Генриха Нейгауза; стремительно растет число работ — зачастую весьма сомнительного свойства, — посвященных Святославу Рихтеру).

С другой — даже немногочисленные публикации о Гилельсе нередко полны недостоверной информации, выходят за грань допустимого субъективизма в оценке его искусства».

Сказанное словно продолжает другой автор: «Сегодня Гилельса слушают не только те, кто родился позже, — к нему поворачиваются многие из тех, кто жил рядом, мог слышать — и пренебрегал этой возможностью (читателя не удивит такой пассаж. — Г. Г.). И происходит это на фоне не очень-то милосердного отношения к его памяти. Не издается его необъятное фонографическое наследие, а те, кто должны были бы этому всячески способствовать, погружены в малопонятную меркантильную возню… Живущие ученики, сподвижники, современники заняты собой и не находят времени».

Обращаю внимание: год появления статей, из которых взяты обе приведенные цитаты, — 2000. Только теперь стало возможным взглянуть вокруг незашоренными глазами и, главное, — высказаться о происходящем.

По отношению к Гилельсу продолжали, конечно, играть свою роль сложившиеся, — «сложенные» — добрые традиции: непременно уличить его хоть в каком-нибудь грехе, что-нибудь да выискать…

Л. Гаккель пишет: «Больно говорить, но ведь и на последнем концерте (Гилельса в Ленинграде. — Г. Г.) раздавались в кулуарах голоса тех, кто не в силах понять цельность (выделено автором статьи) как свойство величия, чей слух искалечен плакатной броскостью игры скороспелых лауреатов, их копеечной, одноминутной „яркостью“. Я слышал в антракте об игре Гилельса: „Мало контрастов…“ И отвечал мысленно: „Есть один громадный контраст: это контраст между Им и вами“. Он — Виртуоз, имеющий мужество оставаться самим собой и оберегать музыку и рояль от посягательств духовного порока; вы — часть расколотого музыкального мира, мыслящая интересами малого и преходящего…» Это из статьи «Размышления о Гилельсе». (Не лишено интереса: при ее первой публикации в журнале «Советская музыка» в 1986 году приведенный абзац был полностью выпущен и восстановлен только в 1993 году в книге статей Л. Гаккеля с пометкой: «печатается по авторскому оригиналу». С чего бы это?)

Но даже Гаккель, написавший, как уже было сказано, о Гилельсе немало прекрасных страниц, даже он, словно чувствуя себя не слишком-то уверенно, иногда прибегает к оговоркам, без которых легко можно обойтись. «…По окончании его [Гилельса] пятидесятилетнего творческого пути можно говорить о нем как об одном из крупнейших пианистов XX века». Для этого нужно было дожидаться окончания пути?! А раньше говорить нельзя было?! Или было непонятно?!

Но, с другой стороны, эти слова заключают в себе важнейшую мысль — констатацию очевидного феномена, а именно: Гилельс обгонял свое время, и понадобились годы, чтобы он предстал перед нами в полный рост, а раз так — в дальнейшем его значение с неизбежностью будет возрастать.

Отдадим должное Гаккелю: именно он, не в пример другим, «открыл» горькую правду: «…Мы мало платили Эмилю Григорьевичу при жизни восторгом, любовью и почитанием. Гилельс не прикладывал личных усилий к тому, чтобы множить число своих энтузиастов. Он обходился без саморекламы. К тому же он как художник был слишком последователен и целен, чтобы нравиться всем. И получалось, что, не слыша и не видя его годами, мы этим не тяготились, мы не страдали от отсутствия Гилельса в нашей жизни, довольствуясь тем, что есть, тем, что доступно. А теперь — понимаем ли мы это? — Эмиля Гилельса уже не будет никогда. И слова нашей любви опаздывают». Что делать, поздно теперь сожалеть.

Но я отвлекся; продолжу наш сюжет.

Итак, о Гилельсе пишут неохотно, мало, а если его имя где-нибудь встречается, то, будьте уверены, оно предстает не в самом привлекательном свете.

В 1989 году вышла книга В. Ражникова «Кирилл Кондрашин рассказывает…» Это записи бесед автора с замечательным дирижером. Кондрашин повествует:

«Бывают такие солисты, которые себя желают утвердить. Он сидит и слушает тутти, которое вы сыграли, и говорит:

„Прошу вас сыграть еще раз“. — „Что было плохо?“ — „Я хочу еще раз послушать!“ Слушает. „Вы знаете, вот тут скрипки не чисто играют“. — „Я не слыхал“. — „Ну давайте еще раз“.

— Это было с Гилельсом в начале конца нашей дружбы: желание самоутвердиться — вот, мол, меня это не устраивает, как бы вы ни играли, я, все равно, — лучше. Это мне очень не понравилось».

Ясно. Гилельсу совершенно недостаточно планетарной славы, и ему во что бы то ни стало надо возвыситься, подмяв под себя оркестр Московской филармонии.

Конечно, раз дружбе пришел конец, можно поговорить откровенно… А почему бы не прислушаться было к Гилельсу? Стало бы хуже?

Анна Михайловна Метнер, жена великого композитора, доверила своему письму один вывод, сделанный ею на основании долгих наблюдений. Для Метнера, пишет она, «какие бы условия ни были, надо всем стоит то, что стоит больше всех исполнителей, и никакие соображения (о том, что выгодно) не могут отодвинуть на второй план самоё произведение». И дальше — главное: «Выгодно, например, не останавливать на репетиции дирижера, даже если погрешность против произведения большая. Дирижер очень не любит, если услышал фальшь солист, а он сам не слышал, так как это дискредитирует его перед оркестрантами. И никогда уж такой дирижер не будет жаждать выступить опять со слишком хорошим музыкантом. Солисты, думающие больше о своей карьере, чем о самой музыке, не станут останавливать дирижера».

Гилельс поступал, конечно, нехорошо. С чего начинается документальный кинофильм о нем? С того момента, когда он останавливает оркестр в последнем тутти перед кодой финала Первого концерта Чайковского и говорит, что не слышит точно пунктирный ритм у духовых. Дирижер — Кондрашин. Кому это понравится?

Прочтем записи жены Гилельса: «Обладал многогранным, высочайшим оркестровым абсолютным слухом! „В Вас заложен большой дирижер!“ — говорил Юджин Орманди.

Многие большие музыканты знаменитых оркестров: „Почему Вы не дирижируете?“

…После репетиций во многих странах оркестранты, „виновные“ в нечистой интонации или в непонимании отдельных деталей, получившие дружеский, без малейшего чувства превосходства, совет, восхищенные и благодарные, подходили, выражая огромное уважение, удивляясь знанию всей партитуры… Исключения не составляли и дирижеры многих национальных оркестров разных стран. Многие оркестры заранее готовили свою партитуру с дирижером до приезда Гилельса. Он с готовностью и открытостью помогал каждому, добиваясь совершенства ансамбля, подтягивая к себе, в высокую сферу понимания.

После репетиции оркестранты устраивали овацию… После концерта каждый считал себя удостоенным чести совместного выступления с Эмилем Гилельсом».

Вот я и спрашиваю: почему бы не прислушаться к Гилельсу? Понимаю, конечно: нас не унизишь, с нами это не пройдет, сами с усами.

Ну, кажется, разобрались.

В 1990 году газета «Советская культура», неожиданно разорвав дымовую завесу вокруг имени Гилельса, публикует статью Н. Кожевниковой «Великий Гилельс», которая полностью оправдывала свой заголовок; статья интереснейшая, многие факты впервые стали достоянием читающей публики. Наконец-то.

Но произошло нечто удивительное: в той же газете появился «ответ». Обыкновенно публикации подобного рода не вызывают «возражений», но здесь… Писала дочь Г. Нейгауза — М. Г. Нейгауз. Что же потребовало немедленной реакции, чем так провинилась Кожевникова? Вот чем: она позволила себе поведать о том — без всякого выпячивания, не привлекая специально внимания к «недопустимому» факту, — что между Нейгаузом и Гилельсом отношения были не вполне безоблачные. Всего-то навсего. Но это прозвучало как пушечный выстрел. Наша ханжески «правильная» мораль долгие годы старательно насаждала представление — что вполне удавалось — о неизменно «великой дружбе», «крепкой и нерушимой» между единомышленниками и соратниками, — союз, скажем, Станиславский — Немирович-Данченко являл собой идеальную иллюстрацию этой концепции. Но когда хлынул поток давних, но ранее недоступных материалов, слова Михаила Чехова прозвучали ошеломляюще: «Они были так нужны, так полезны друг другу — и пусть это будет между нами, — но они ненавидели друг друга!.. Почему?! Это так странно. Они были так нужны друг другу, так любили друг друга как художник художника! И в то же время… Не могу объяснить…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эмиль Гилельс. За гранью мифа"

Книги похожие на "Эмиль Гилельс. За гранью мифа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Гордон - Эмиль Гилельс. За гранью мифа"

Отзывы читателей о книге "Эмиль Гилельс. За гранью мифа", комментарии и мнения людей о произведении.