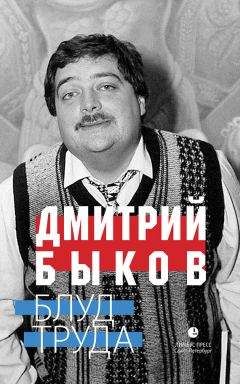

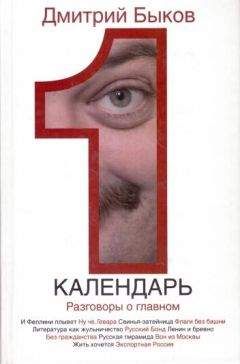

Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Календарь. Разговоры о главном"

Описание и краткое содержание "Календарь. Разговоры о главном" читать бесплатно онлайн.

Дмитрий Быков — прозаик, поэт, известный публицист, считает, что вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений «проклятых вопросов», а все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих веков сделались историей — скорее мертвой, чем живой. И тем не менее люди не устают говорить и спорить о Петре и Павле, декабристах и «катастрофе 1917 года», о Сталине и либерализме, Достоевском и «достоевщине», Законе и Благодати… Все это — ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ, от которого никуда не деться.

В своей новой книге «КАЛЕНДАРЬ» Дмитрий Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о чем идет речь.

Пространство — вообще ключевая чеховская тема, и если есть термин «агорафилия» — любовь к открытому пространству, к большому, разомкнутому миру, — то ему это свойство присуще в высочайшей степени, как никому другому. Об этом «Степь» — не просто поэтичнейшее, но счастливейшее из его творений: как хорошо там, где нет стен! И в метафорах его, в самых абстрактных рассуждениях огромную роль играет пространство. Скажем, рассуждает он о религии — и пишет, что между верой и неверием в Бога лежит еще огромное поле (и, собственно, на этом поле происходит действие большинства его сочинений); думаю, что и вся сахалинская поездка понадобилась ему не затем, чтобы встряхнуться, и не затем даже, чтобы утолить жажду подвига, а попросту затем, чтобы вылечиться пространством от московской скуки и тесноты. Сам он не просто так был доволен этим опаснейшим странствием («Дай Бог всякому так ездить»). Именно после этой поездки ему стал очевиден масштаб страстей и страстишек, которыми томились «московские гамлеты» (о, какой убийственный у него рассказ об этом — «В Москве», какой плевок в лицо всем тем, кто считал себя его героями, а его — своим писателем! Какая ненависть ко всем, кто смеет скучать — ничего не зная, не видя, не умея, никого не замечая вокруг себя!). Именно после Сахалина он заметил, что «Крейцерова соната» показалась ему смешной и надуманной, а ведь прежде он обсуждал ее всерьез. Чехов боится и ненавидит тесноту, клаустрофобия у него читается повсюду, потому ему ненавистны и квартиры, захламленные вещами, и запертые палаты, и любые рамки готовых теорий. Стены всех жилищ, декорации всех пьес трещат под напором пространства; ни одна готовая максима не выдерживает проверки реальностью. Интересно, кстати, что у большинства его последователей — у Беккета, скажем, — ощущения этого пространства нет, или оно очень уж глубоко. Все заперты в клетках, без надежды, без выхода, — в клетке собственного тела или собственного взгляда на вещи. Чехов же каждому подбрасывает выход, иногда носом в него тычет, как Белолобого — «Ходи в дверь! Ходи в дверь!». Не идут. Лезут в углы, в тень уродливых ваз из «Невесты», в духоту квартирки из «Учителя словесности», в салон Туркиных.

Чехов любит только то — и любит восторженно, до умиления, — что навевает мысль об этом самом другом мире, посылает невнятный, но несомненный привет из него. Может, именно поэтому так слабы на фоне прочих (хотя безоговорочно величественны на общем фоне тогдашней беллетристики) его сочинения, в которых эта другая реальность почти отсутствует: «Три года», скажем, или тот же «Рассказ неизвестного человека», или даже «Моя жизнь». Они про жизнь, в них тесно и автору, и читателю. Иное дело — «Дом с мезонином», в котором больше сказано о чеховском мировоззрении, нежели во всех монологах всех его протагонистов. К монологам этим, как уже сказано ранее, следует относиться с крайней осторожностью: каждый из этих протагонистов наделен малоприятной чертой, и вообще, когда Чехов морализирует, он почти всегда иронизирует. То, что для него действительно важно, словами не выражается, а скорее очерчивается, обкладывается, как волк флажками.

«Дом с мезонином», вероятно, единственный аргумент в разговорах со столь многочисленными сегодня сторонниками публичной благотворительности. На свете полно людей, желающих самоутвердиться за счет больных, нищих и убогих, желающих прислониться к чему-нибудь безоговорочно хорошему, чтобы купить себе моральную безупречность и право поучать других. Таким людям в занятиях благотворительностью дороже всего одно — право свысока смотреть на окружающих и попрекать их тем, что они к добру и злу постыдно равнодушны:

«Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, — значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин».

Кстати, он — художник-то наш — говорит не совсем справедливые вещи, и сам Чехов активнейшим образом участвовал в земской деятельности (правда, лечил — будучи врачом); но ведь Лида права в своих отповедях: «Нужно же делать что-нибудь!». И впрямь, проповедовать праздность легче, чем учить или лечить. Но как раз в чеховской системе праздность — прекрасная вещь, а труд — проклятье.

«Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето».

О, как ненавидел бы Чехов советскую проповедь труда! Как она была чужда ему, как разозлился бы он сам на тех, кто назвал бы его вечным тружеником; как мало стал он писать, едва появилась возможность оставить поденщину и бросить журнальную пахоту ради куска! Лучшая, любимейшая его героиня — Женя-Мисюсь, которую так роднит с повествователем возлюбленная праздность. Идеальные отношения, по Чехову, — это смешные, но ни секунды не пошлые отношения Жени с матерью, беззащитная эта любовь двух слабых и бесполезных существ:

«Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: „Ау, Женя!“ или: „Мамочка, где ты?“ Они всегда вместе молились и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны».

Как ненавидит Чехов все полезное, все, у чего есть определенный raison d’etre, «причина быть», как мило ему все неутилитарное и беспричинное, все, что обвеяно ветром другого мира! Слабость, неразвитость, тонкость — приметы всего, что он любит: неразвитая грудь красавицы Маши, слабые тонкие руки Мисюсь, почти детские плечи, беспомощность и неопытность Анны Сергеевны из «Дамы с собачкой»… Все отвратительное у него всегда толсто, прочно, уверенно, телесно-обильно — как сожительница Белокурова, похожая на гусыню и держащая его в ежовых рукавицах. А результат всякой деятельности, в особенности столь бурной и самовлюбленной, как у Лиды, сводится к тому, что молодежь составляет «сильную партию» и прокатывает Балагина на выборах.

Если уж говорить о чеховской религиозности — тоже скорей эстетической, чем этической, и уж, конечно, более подлинной, чем попытка увидеть в Боге своего рода школьного директора, распорядителя, классного руководителя, — то о Боге у него ярче и бесспорнее всего свидетельствует снег в «Припадке», шестнадцатилетняя армянка в «Красавице» (а станционный телеграфист презрительно назван «унылым и порядочным» — порядочность автор ставит невысоко), одинокий костер в «Студенте». Студент Иван Великопольский (и в фамилии этой любовь к огромным пустынным пространствам!) счастлив не только потому, что «красота и правда продолжались двадцать веков» с той самой ночи, когда отрекался и каялся Петр, но и потому, что он молод, свеж, силен, что над его родной деревней узкой полоской горит холодная багровая заря. Можно себе представить, что сделал бы из этого Бунин с его пышной изобразительностью, — но и в чеховской скупой живописи — «сухой кистью» — ночь с одиноким костром и багровой узкой зарей видна с поразительной резкостью, и все это входит важной составляющей в общее чувство свежести и силы, которым дышит этот странный его рассказ. Странный — потому что сила как раз не принадлежит к числу любимых чеховских добродетелей; но сила силе рознь. Студент у него не зря рассказывает об отречении Петра и о том, как, вопреки этому отречению, ничто не кончилось. «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности длинная, унылая ночь!»

Но она прошла, вон и заря горит. Есть вещи, которым ничего не делается, а уж что, казалось бы, беззащитней и даже обреченней христианства; но именно эта его обреченная, так точно описанная Пастернаком и Синявским готовность бросаться на передовую делает его самой победительной из всех мировых религий.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Календарь. Разговоры о главном"

Книги похожие на "Календарь. Разговоры о главном" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном"

Отзывы читателей о книге "Календарь. Разговоры о главном", комментарии и мнения людей о произведении.