Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

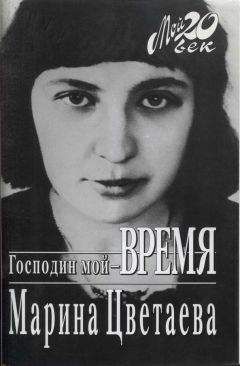

Описание книги "Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Описание и краткое содержание "Марина Цветаева. Жизнь и творчество" читать бесплатно онлайн.

Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.

Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.

А цену себе каждый великий творец не может не знать. Знала и Цветаева.

Не изменив в своем плане ни одного дня, 28 июня она с сыном уехала в Фавьер.

Бориса Леонидовича навещали Сергей Яковлевич (к которому Пастернак отнесся с большой симпатией и который во время заседаний Конгресса возглавлял "бригаду прогрессивной общественности", охранявшую Дворец Мютюалите) и Аля. (Много лет спустя, из ада своих изгнаний она вспоминала то лето в письмах к Борису Леонидовичу: "…сколько было апельсинов, как было жарко, по коридорам гостиницы бродил полуголый Лахути, мы ходили по книжным магазинам и универмагам, ты ни во что не вникал и думал о своем, домашнем?.." Это она писала Пастернаку в 1948 году, и снова — в 1955: "…когда ты так патетически грустил в гостинице (я как сейчас помню эту комнату — слева окно, возле окна — восьмиспальная кровать, справа — неизбежный мраморный камин, на нем — стопка неразрезанных книг издания NBF, а сверху апельсины. На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом — круглый медный Лахути. Ему жарко, и он босиком)".

* * *Итак, Цветаева в Фавьере, на Лазурном берегу. Средиземное море фантастической голубизны, песчаный пляж, красота гор, одетых в сосну, мирт и заросли лаванды; пиршество природы, спокойная вода, ослепительное солнце. Рай — для тех, кому он по вкусу. Но не для Марины Ивановны. (Об этом, вероятно, строки, написанные тогда: "Небо — синей знамени! Пальмы — пучки пламени! Море — полней вымени! Но своего имени Не сопрягу с брегом сим. Лира — завет бедности: Горы — редей темени, Море — седей времени".) Всё и вся мимо нее: моря она не любит, ибо почти не плавает, а лежанье на берегу — для нее томленье, паралич ее быстроте. Прогулки в горы невозможны: Муру, после операции, нужен относительный покой. А главное — тяжелое примусно-чердачное существованье, с керосиновой лампой ранними южными вечерами. На чердаке (мансарде) — пекло, окна в кухне нет, дверь выходит прямо на крутую убогую лестницу. Нормального стола тоже нет: кухонный загроможден и неустойчив, а в комнате — плетеный и дрожащий: опереться на него нельзя. Рабочая обстановка вопиюще отсутствует, и Марина Ивановна томится. К тому же в этом дачном месте для богатых (в "зажиточно-эмигрантском поселке") она, Марина Ивановна, — изгой и нищий, и ее постоянно охватывает чувство, что мир устроен неправедно: рядом — две дачи Милюкова из "Последних новостей", который никогда не рвался ее печатать; вообще публика состоятельная, равнодушная, ее, Цветаеву, не замечающая, — так, во всяком случае, она ощущает.

Впрочем, потом она привыкла, появились знакомые. Понравилась ей молодая "русская швейцарка", Елизавета Эдуардовна Малер, доктор Базельского университета, чем-то напоминавшая Тескову. Через четыре года Марина Ивановна доверит этой женщине часть своего архива…

В работу втягивалась постепенно. Писала письма: Сергею Яковлевичу, Тесковой, Буниной. Пастернаку — укоряющее, с точки зрения "абсолютов". И еще — Тихонову (6 июля), — где жаловалась на Бориса Леонидовича и где была странная фраза: "С Вами — свидимся". Завершала недоработанные стихи, словно испугавшись, что разучилась их писать… В какой-то момент охватившей ее депрессии написала Буниной большое письмо, свидетельствующее об огромной душевной усталости, какой-то непреходящей, непрекращающейся, хронической измученности.

"Вера! я день… ищу эпитета, т. е. ОДНОГО слова: день — и иногда не нахожу — и боюсь, но это, Вера, между нами — что я кончу как Шуман, который… всё — забыл, и стал играть на рояле вещи явно-младенческие, если бы не были — сумасшедшие… И умер как большая отслужившая вещь. Есть, Вера, переутомление мозга. И я — кандидат… Поэтому — мне надо торопиться. Пока еще я — владею своим мозгом, а не о'н — мной…"

Много, вероятно, на свободе и в тишине, думала она о будущем, о возможности (невозможности?) возвращения домой. Сыграло свою роль, несомненно, и общение с Пастернаком, и быть может, именно их невстреча. В письме к Тесковой от 11 августа, в ответ на слова о каких-то ее знакомых, она рассуждает о том, что такое истинная любовь к родине, и как бы продолжает мысль стихотворения "Тоска по родине…":

"…Ваши соседи-патриоты и своей Patria не знают, разве что казачий хор по граммофону и несколько мелких рассказов Чехова. Ибо — знающий Россию, сущий — России, прежде всего и поверх всего — и самой России — любит всё, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие любви. ("Вся Россия в без", — как сказала Цветаева еще десять лет назад в "Герое труда". — А.С.) И если есть тоска по родине — то только по безмерности мест: отсутствию границ. Многими же эмигрантами это подменено ненавистью к загранице…"

* * *Кончалось лето; постепенно холодало:

"Купаться уже не хочется: либо жарко на воле — холодно внутри, либо обратно, но всегда предвкушение, верней — угроза — озноба, — писала Марина Ивановна Ариадне Берг 2 сентября. — Да я вообще землю (сухую, горную) несравненно предпочитаю морю: хождение (восхождение) — своему плохому плаванью, ибо я глубины — боюсь: трус, самый простой — физический".

Ей не хватало общения: неизменного питателя ее души и творчества. Е. Э. Малер уехала, прочие знакомые быстро сменяли друг друга; одно время появился "молодой собеседник"… Но здесь лучше привести письмо самой Марины Ивановны, которая предстает во всех гранях своей "шекспировской" натуры: огромная личность и поэт, великая собственница и ревнивица:

"…приходил ко мне по вечерам на мою скворешенную лестницу — вечером гулять нельзя, п. ч. совершенно черно и все время оступаешься, а в комнате спит Мур — вот и сидели на лестнице, я повыше, он — пониже, беседовали — он очень любил стихи — но не так уж очень, ибо с приездом моей дочери (я не хотела, чтобы она летом сидела в Париже, да и случай был хороший — даром, на автомобиле) — сразу перестал бывать, т. е. стал бывать — с ней, сразу подменив меня, живую, меня — меня, — понятием Votre maman[114]. Пишу Вам об этом совершенно просто, ибо я все еще — на верху лестницы, и снижаться не собираюсь, рада бы — да не выйдет. Положение — ясное: ей двадцать лет, мне — сорок, не мне, конечно, мне — никаких лет, но — хотя бы моим седым волосам (хотя начались они в 24 года: первые) — и факт, что ей — двадцать. А у нее — кошачий инстинкт "отбить" — лапкой — незаметно. Там, где это невозможно — она и не бывает, т. е. заведомо неравный бой: всех средств — и их полного отсутствия: ибо — у меня ни молодости, ни красоты, ни — не только воли к бою (правлению), а мгновенное исчезновение с поля битвы: меня не было. Там где может быть другая (другая, чем голая душа: я) — меня не было. Такова я была и в 20 лет. И меня так же променивали. Не думайте, что это — рана. Честное слово: даже не царапина. Может быть — крохотная заноза, которую лучше всего — йодом".

Нет, она не рождена была, не умела быть матерью — дочери. Только — сыну. А дочь — сначала — чудо-ребенок, "Консуэла — Утешенье", подружка, чуть ли не ровня и опора; затем — почти прислуга в доме (правда, с материнскими уроками французского), и наконец — соперница (?!)

Дочерняя гармоничность вызывала у матери протест всей ее экспрессивной природы…

* * *Стихи, которые теперь нечасто писала Цветаева, изменились в сторону, сказали бы мы, высокой простоты (в противоположность высокому косноязычию и "задыханию" предшествующих лет). И напрасно Марина Ивановна "открещивалась" от красоты и роскоши окружающей природы. Покоренная ею, "сдалась" и спела ей гимн:

Ударило в виноградник —

Такое сквозь мглу седу' —

Что каждый кусток, как всадник,

Копьем пригвожден к седлу.

………………………….

Светила и преисподни

Дитя: виноград! смарагд!

Твой каждый листок — Господня

Величия транспарант.

Хвалы виноградным соком

Исполнясь, как Царь Давид —

Пред Солнца Масонским Оком —

Куст служит: боготворит.

Разве поэт, сумевший так страстно передать свое языческое любование великолепной южной грозой, не был счастлив? По крайней мере в те дни, когда создавал это стихотворение, с 20 по 22 сентября? К концу пребывания в Фавьере Марина Ивановна должна была признаться, что море все-таки покорило ее своей "блаженной" синевой и что часть души она там оставила…

Тем более, что в Фавьере ей удалось кое-что написать. Во-первых, продолжить начатую весной поэму: "о певице: себе". Здесь, однако, ее настигла неудача: поэма "не пошла". Целым остался лишь начальный отрывок — своеобразная ода дому с каштаном: "лопушиный, ромашный", древний, борющийся со смертью в лице своих нищих жильцов:

Не рассевшийся сиднем,

И не пахнущий сдобным,

(как ненавидела она этот сидячий "жир" богатых!)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Книги похожие на "Марина Цветаева. Жизнь и творчество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Отзывы читателей о книге "Марина Цветаева. Жизнь и творчество", комментарии и мнения людей о произведении.