А. Мелехина Пер., сост. и коммент. - Чингисиана. Свод свидетельств современников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

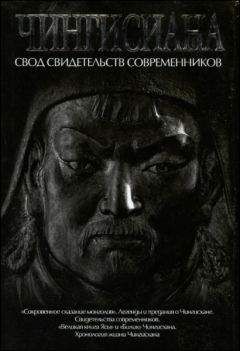

Описание книги "Чингисиана. Свод свидетельств современников"

Описание и краткое содержание "Чингисиана. Свод свидетельств современников" читать бесплатно онлайн.

Место и роль Чингисхана в истории масштабны и многогранны. Собиратель монгольских земель, создатель единого Монгольского государства, он признан величайшим полководцем, равных которому не было ни до, ни после него. Как и много веков назад, интерес к эпохе Чингисхана не ослабевает и в наше время.

В сборник «Чингисиана. Свод свидетельств современников» вошли важнейшие исторические и литературно-художественные памятники, созданные в Монголии и других странах в XII–XVII вв. и посвященные Чингисхану. Главный из них — «Сокровенное сказание монголов» — шедевр монгольской культуры, образец изящной словесности, стоящий в одном ряду с великими древними литературными памятниками, такими, как «Илиада», «Одиссея» и «Слово о полку Игореве». Кроме этого, в книге собраны легенды и предания о Чингисхане, многие из которых были специально переведены для этого сборника, а также фрагменты его знаменитой «Великой Ясы» (свода имперских законов XIII века) и сборника высказываний и наставлений «Билик».

Собранный материал дает обширную пищу для размышлений о личности и могучих дарованиях великого полководца, о породивших его времени и народе и, наконец, о месте, которое занимает Чингисхан в истории человечества.

Для собирания материала и составления истории других немусульманских народов Рашид ад-Дин кроме монголов располагал другими сотрудниками»[4].

Следует подчеркнуть, что уже современники Рашид ад-Дина по достоинству оценили значение этого фундаментального летописного свода. Как сообщает сам персидский историк, Ольджайту-хан, ознакомившись с его трудом, сказал: «То, что изустно передано от эпохи Чингисхана до теперешнего времени из всех дел [монгольского народа] и объяснения [происхождения] последнего, — есть общая цель сего [труда]… И подобного этому другой кто-либо не написал и не занес в летописный свод… Более правильно, более истинно никто [еще] не написал»[5].

Единодушны в оценке этого исторического сочинения и русские ученые-ориенталисты. Первый переводчик и комментатор «Сокровенного сказания монголов» П. И. Кафаров (1817–1878) писал: «Нет сомнения, что летописи Рашид ад-Дина… завершат и далеко оставят за собою прежние повествования и истории. Думаю, что настоящее Монгольское сказание («Сокровенное сказание монголов. — А.М.) не будет бесполезно для уразумения некоторых подробностей рассказа персидского историка и, во всяком случае, будет заимствовать от него много света и достоверность. Других источников для сличения, заслуживающих внимания, я не нахожу» [6].

И. П. Петрушевский дает следующую оценку этому сочинению: «Наибольшее значение сохраняет до наших дней 1-я часть («Сборника летописей»), наиболее полный и содержательный источник по истории Монгольской империи при первых ханах и по истории Хулагудского улуса. Разделы, посвященные истории тюркских и монгольских племен и истории Чингисхана до объединения под его властью Монголии, имеют значение исключительно важного свода сведений о кочевых племенах Центральной Азии в дофеодальный период их истории. Этнические связи, социальная жизнь, быт, обычное право и предания кочевников изложены Рашид ад-Дином с такой полнотой и точностью, какой мы не найдем ни в каком другом из источников по данной проблеме, не исключая и монгольских и китайских… Очень ценю то, что изложение Рашид ад-Дина, основанное на не дошедшем до нас «Алтан дептер», дает порою иную версию событий времени Чингисхана, нежели в «Сокровенном сказании монголов», и позволяет нам проверить рассказы последнего»[7].

На основании вышеизложенных оценок составителем и делался отбор фрагментов из «Сборника летописей» для настоящего издания.

В связи с вопросом формирования монгольского этноса, взаимоотношений монголов с другими кочевыми племенами, в частности с татарами, в этот раздел нами включены соответствующие фрагменты хроники потомка Чингисхана, Хивинского хана Абуль-Гази «Родословное древо тюрков» (XVI в.).

Г.с. Саблуков, переводчик данной хроники Абуль-Гази, говоря именно об этой части повествования, отмечал: «Но и эти предания о глубокой древности, о вражде племен монгольского и татарского, в которой первое было загнано в горы Эргунэ-кун последним, — имеют в основании исторические факты. Критике предстоит очистить их от примеси вымысла, указать в настоящем своем виде и поставить на своем месте» [8].

* * *Подраздел китайских источников, вошедших в настоящий раздел, открывает сочинение знаменитого российского китаиста Н. Я. Бичурина «История первых четырех ханов из дома Чингисова», которая, как писал сам автор, «не есть перевод какой-либо особливой книги, но извлечения из двух китайских сочинений, именно из собственной истории Чингисова дома, царствовавшего в Китае под названием Юань, и из Китайской всеобщей истории, называемой «Тхун-цзянь-ган-му» (сокращенно «Ган-му». — А.М.). Первая из них служит основанием издаваемой мною книги, а из второй заимствованы некоторые подробности, относящиеся к пояснению того, что сказано уже в первой. История династии Юань («Юань ши». — A.M.), будучи по качеству своему не чем иным, как биографией государей, содержит нагие происшествия, без соприкосновенных к ним обстоятельств. «Ган-му», напротив, поясняет свои тексты кратким описанием, входя несколько в подробности событий»[9].

Для нашего сборника из этого сочинения Н. Я. Бичурина были выбраны фрагменты, касающиеся похода Чингисхана в Китай и начала военных действий против империи Цзинь, представляющие, на наш взгляд, наибольший интерес в плане полноты и оригинальности содержания.

Следует отметить, что записки и дневники побывавших в Монголии китайских дипломатов, религиозных деятелей, путешественников, относящиеся к XIII–XIV векам, являются важными источниками для изучения истории эпохи Чингисхана.

Как писал известный переводчик и исследователь этих сочинений Н. Ц. Мункуев, эти источники «значительно дополняют и уточняют сведения о монголах и других народах Центральной Азии, содержащиеся у персидских и арабских авторов. Кроме того, только в литературе на китайском языке мы находим подробные данные о собственно Монголии и господстве монгольских завоевателей в Китае в более позднюю эпоху, начиная приблизительно со второй половины XIII века. В так называемых мусульманских, т. е. персо- и арабоязычных, источниках подробно освещены лишь события, относящиеся к ранней истории монголов или происходившие в западных частях Монгольской империи. Ценность китайских источников для изучения истории Монголии и других стран, некогда входивших в состав империи, основанной Чингисханом, общепризнанна» [10].

Среди представленных в этом сборнике китайских источников следует в первую очередь отметить «Записку о монголо-татарах» («Мэн-да бэй-лу»). Автором этого самого древнего источника по истории Монголии и монголов является посол императора Сунской династии (1127–1279) Нин-цзуна — Чжао Хун, побывавший в 1221 году у главнокомандующего монгольскими войсками в Северном Китае гуй вана Мухали.

Чжао Хун в своих записках попытался отразить многие стороны жизни монголов: историю происхождения и их нынешнее состояние, планирование и организацию военных походов, их оружие и военное снаряжение, иерархию должностных лиц в армии и гражданской администрации в Северном Китае, нравы и обычаи монголов, их праздники и развлечения и многое другое.

«Путешествие на Запад монаха Чан Чуня…» («Чан-чунь чжэнь-жэнь си-ю цзы») — это путевой журнал, который вел один из спутников-учеников прославленного даосского монаха Чан Чуня (1148–1227), вызванного Чингисханом в его ставку и совершившего свое путешествие из Северного Китая в Среднюю Азию и обратно в 1219–1224 гг.

Выдающийся русский синолог П. И. Кафаров в предисловии к своему переводу описания этого путешествия писал: «Даосский монах Чан Чунь, живший во времена усиления монголов, пользовался в свое время большою славою в Северном Китае и почетом при дворах Сунском и Гиньском (Цзиньском). Он принадлежал к северной даосской школе, к секте Цзинь лянь, или Золотого ненюфара, последователи которой носили название Цюань чжень, т. е. вполне истинных, святых, и были адептами внутренней, или духовной, алхимии. Они искали в психическом мире вожделенный Дань (философский камень), тайны бессмертия, долголетия и другие дары… Чан Чунь, по мнению своих современников, достиг цели этой науки, провел всю жизнь свою в созерцании.

Чингисхан после вторжения в Китай узнал об имени Чан Чуня, вероятно, от предавшихся китайцев и вызвал его в свою орду, чтобы воспользоваться его секретами, по примеру китайских государей, увлекавшихся тщетными надеждами на чудотворную силу даосов»[11].

Итак, что хотел получить от общения с даосским проповедником Чингисхан? Очевидно: средства сохранения здоровья и продления жизни. Но не менее важным было для Чингисхана и другое: он стремился привлечь на свою сторону прославленного монаха, получить его совет, как управлять завоеванным Китаем, использовать его в повышении своего авторитета среди местного населения Китая.

Но что же помимо трепета перед «властелином вселенной» подвигнуло 72-летнего монаха совершить столь опасное и утомительное путешествие? Как считают некоторые исследователи, желание возвысить в глазах Чингисхана свою даосскую школу. Сам же Чан Чунь, размышляя об этом, писал: «…ныне, по первому зову Драконова двора, я иду, почему же? Я слышал, что Царь одарен от Неба мужеством и мудростью, превосходящею древность и нынешние времена; правота в нем помогает чудесному величию; китайцы и варвары покоряются ему; посему… я счел необходимым… представиться [Чингисхану][12].

Отличительной особенностью путевых заметок, которые вел один из учеников Чан Чуня, Ли Чжи-чан, является их скрупулезность, объективность, точность наблюдений и датировки всех этапов этого путешествия. Любознательный Ли Чжи-чан подметил и отразил в своих записках особенности быта и нравов народов тех стран, через которые пролегал путь Чан Чуня и его спутников. Но главное — он сумел показать, как высоко ценил Чингисхан даосского монаха, его философию жизни. «Божественный и бессмертный три раза объяснял мне средства к поддержанию жизни; я глубоко вложил его слова в сердце»[13],— сказал Чингисхан присутствовавшим во время одной из его бесед с монахом сподвижникам. В другой раз, собрав царевичей, князей и вельмож, Чингисхан сказал: «…я теперь еще более убедился, что он небесный человек… Небо внушило ему то, что он говорил мне. Вы, каждый, запишите то в своем сердце»[14]. В этой связи вполне закономерным явилось сделанное Чингисханом тогда же «святое повеление», согласно которому даосские монахи были «избавлены от всех больших и малых повинностей, оброков и податей..>[15].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чингисиана. Свод свидетельств современников"

Книги похожие на "Чингисиана. Свод свидетельств современников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Мелехина Пер., сост. и коммент. - Чингисиана. Свод свидетельств современников"

Отзывы читателей о книге "Чингисиана. Свод свидетельств современников", комментарии и мнения людей о произведении.