Станислав Вольский - Сен-Симон

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

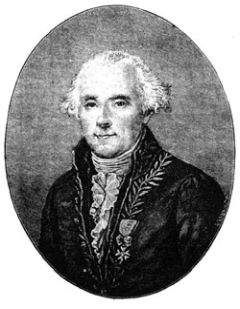

Описание книги "Сен-Симон"

Описание и краткое содержание "Сен-Симон" читать бесплатно онлайн.

Биография Клода Анри де Рувруа, граф де Сен-Симона, французского философа, социолога, известного социального реформатора, основателя школы утопического социализма. Вышла в серии Жизнь замечательных людей в 1935 году.

Автор Станислав Вольский, партийно-литературный псевдоним Андрея Владимировича Соколова.

В полном соответствии со своим философско-историческим мировоззрением Сен-Симон смотрит на социальную реформу, как на долгий процесс, совершающийся в течение многих десятилетий. Он не предрекает своим идеям быстрого торжества. Прежде чем человечество полностью осуществит индустриальный строй, ему придется пройти через длительный переходный период, во время которого наряду с новыми учреждениями будут еще существовать и остатки старого общественного порядка. Поэтому наряду с программой-максимум, осуществляемой в момент окончательной победы индустриальных классов, Сен-Симон набрасывает и программу-минимум, приспособленную к промежуточной исторической эпохе. В этом отношении он также отличается от социалистов-утопистов, которые, выдвигая детально разработанные планы идеальных поселений и коммун, совершенно не считались с исторически сложившейся действительностью. По мнению социалистов-утопистов, социальная проблема решалась силой идеи, по мнению Сен-Симона — неодолимым ходом истории.

Сен-Симон был в гораздо большей степени реалистом, чем прочие современные ему реформаторы. Но все же и в своей практической программе он не смог провести этот реализм до конца, подобно тому, как он не провел его в своем философско-историческом мировоззрении. Социальная сущность индустриализма осталась для него скрытой, а потому и предлагаемый им общественный строй соответствовал не стремлениям рабочей массы, а стремлениям капиталистических слоев.

Буржуазный характер сен-симоновской реформы чрезвычайно ярко проявляется в тех ее пунктах, которые касаются взаимоотношений между классами.

При создании своей политической системы. Сен-Симон исходил из вполне правильного положения, что в основе политических партий лежат определенные экономические интересы. В противоположность либералам того времени, обосновывавшим свои требования отвлеченными моральными принципами, он отчетливо вскрывал экономическую базу политики и выводил из нее все предлагавшиеся им практические реформы. Но экономические интересы он определял с чисто внешней стороны, не вскрывая внутренних противоречий, свойственных капиталистическому производству, и потому как его программа, так и его тактика оказались абсолютно несовместимыми с той конечной целью, которую он себе ставил («улучшение участи самого многочисленного и самого бедного класса»). Его средства сводили на-нет его цель.

Сен-Симона интересует производство, как таковое. По его мнению, все то, что способствует развитию производства, в одинаковой степени выгодно для всех его участников, независимо от того, какую роль они играют в процессе труда. Предприниматель трудится, трудятся и его рабочие, следовательно, они принадлежат к одному и тому же общественному классу («индустриалам») и имеют одни и те же интересы. Различие между первыми и вторыми заключается только в том, что одни руководят работами, а другие исполняют их; организаторы и исполнители одинаково необходимы при всяком трудовом процессе, — следовательно они, как участники общего дела, преследуют общую экономическую цель, единство же экономических целей предполагает и единство целей политических. Поэтому предприниматель — естественный вождь и «прирожденный покровитель» своих рабочих, а рабочие — его естественные и «прирожденные» соратники.

Этот ход мысли был бы понятен при одном маленьком условии: при отсутствии частной собственности на орудия производства. Если бы предприниматель работал не ради своих личных выгод, а ради выгод общества, если бы его цели совпадали с целями общественными, если бы прибыли предприятия попадали не в его собственный карман, а в государственную казну, то естественно, что между ним и его рабочими не могло бы быть никакого антагонизма.

Различие между участниками производственного процесса носило бы тогда чисто технический характер, и политические стремления организатора не могли бы не совпадать с политическими стремлениями людей, работающих под его руководством. Но в условиях капитализма, основанного на частной собственности, и производство и накопление подчинены личным интересам предпринимателя. Рабочие в свою очередь работают не для того, чтобы произвести как можно больше пар башмаков или каких-либо других товаров, а для того, чтобы получить средства к существованию, — другими словами, работают тоже во имя своих личных выгод. Поэтому и взаимоотношения между рабочими и предпринимателями определяются не нуждами производства, не техническими процессами труда, а условиями распределения произведенных предприятием ценностей. Чем большую долю этих ценностей присвоит себе предприниматель, тем хуже для рабочих, и наоборот. Естественно, что при таком положении вещей о гармонии интересов тех и других не может быть никакой речи.

Чтобы понять суть капитализма, надо было понять суть капиталистического производства и в первую очередь природу ценности. Только после того как установлено, что всякая ценность создается трудом, можно понять и процесс накопления, и присвоение капиталистом продуктов общественного труда, а следовательно, и непреодолимый антагонизм между предпринимательским классом с одной стороны и классом рабочих и подавляющим большинством общества — с другой. Лишь гений Маркса оказался в силах одолеть эту задачу. Сен-Симон не смог не только разрешить ее, но даже поставить ее. А поскольку он не понимал природы капиталистического производства, он не мог понять ни внутренних противоречий производственного процесса, ни различия интересов участвующих в нем классов. Естественно, что, выдвигая на первый план отношение людей к процессу труда («классы производительные» и «классы непроизводительные», «бездельники» и «трудящиеся») и упуская из виду их отношение к орудиям труда, он должен был придти к выводу, что капиталист — истинный защитник рабочих, другими словами, что заботу об овцах нужно поручить волкам и никому другому.

Но чем объяснялась такая общая установка Сен-Симона? В первую очередь, конечно, тем, что сам он был выходцем из имущих классов и с ранних лет усвоил себе определенные взгляды на собственность. Все его симпатии были на стороне «самого многочисленного и бедного класса», злоключения которого он испытал на своем собственном опыте в годы лишений и нужды, но симпатии эти не могли преодолеть глубоко вскоренившихся привычек мышления. Да и в той среде финансистов и крупных предпринимателей, в которой он вращался в последний и в теоретическом отношении самый важный период своей жизни, представления о богатстве как «мере способностей», о прибыли как вознаграждении за талант, о фабрикантах как естественных вождях рабочих — были чем-то само собой разумеющимся. Естественно, что такой подход не только затруднял, но и прямо исключал изучение производственных отношений с точки зрения действительного производителя, т. е. рабочего.

Общая обстановка эпохи тоже мало благоприятствовала подобному изучению. Рабочие еще не проявили себя, как особый социальный класс, имеющий собственные задачи и свою собственную тактику. Их борьба с предпринимателями выражалась в ряде отдельных экономических выступлений, но не приняла еще характера политической борьбы, направленной против всех устоев буржуазного общества. Крупное машинное производство, только что начинавшее утверждать свое господство в промышленности, не успело выявить свойственных ему внутренних противоречий. Таким образом сама историческая действительность не предоставляла в распоряжение Сен-Симона того материала, который она два десятилетия спустя в таком изобилии дала Марксу и Энгельсу, и который на всякого вдумчивого исследователя влиял гораздо сильнее, чем самые остроумные теоретические доводы.

Наконец, политические задачи момента выдвигали на первый план не борьбу рабочих и капиталистов, а борьбу торгово-промышленной буржуазии и феодальной знати.

Несмотря на конституционную «хартию» и парламентский режим тогдашней Франции, буржуазный строй далеко еще не утвердился: для завоевания власти и обеспечения гражданских свобод буржуазии надо было предварительно справиться с королем и аристократией. Во имя этой основной задачи даже радикально настроенные элементы общества склонны были затушевывать социальные противоречия, дабы не нарушать единства политического фронта. Теория гармонического сотрудничества промышленных классов, усиленно насаждавшаяся Сэем и прочими экономистами, как нельзя лучше соответствовала этой политической цели и потому охотно принималась на веру даже такими людьми как Сен-Симон, которого вряд ли можно заподозрить в сознательном игнорировании интересов индустриального пролетариата.

Все это вместе взятое помешало Сен-Симону углубить свое исследование и раскрыть подлинный смысл «экономических интересов» отдельных общественных классов. А допустив ошибку в исходном пункте, он неизбежно должен был повторить ее и в своих выводах и выдвинуть такой план реформ, который вместо освобождения сулил рабочим еще большее закабаление.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сен-Симон"

Книги похожие на "Сен-Симон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Вольский - Сен-Симон"

Отзывы читателей о книге "Сен-Симон", комментарии и мнения людей о произведении.