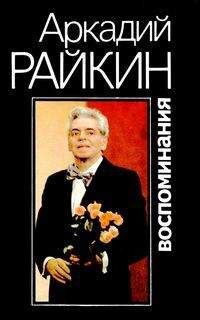

Аркадий Райкин - Без грима

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Без грима"

Описание и краткое содержание "Без грима" читать бесплатно онлайн.

Эта книга создана на основании рассказов А. И. Райкина о своей жизни, о людях, с которыми он работал и дружил, и, конечно, об эстрадном и театральном искусстве. Эти мемуары не столько рассказ о нем самом, сколько определенным образом сгруппированные портреты-«зарисовки» людей, которые и при жизни, и после смерти вызывают всеобщее любопытство (Л. Утесов, К. Симонов, М. Светлов, М. Зощенко, Е. Шварц, К. Чуковский и др.). По мнению автора, сатирик своего рода врач, который вскрывает порок для того, чтобы стало возможным этот порок вылечить. Поэтому эстрадное искусство нельзя считать ни «легким», ни сиюминутным, что в полной мере относится к незабываемому творчеству самого А.И.Райкина.

Шухаев прожил долгую жизнь, которая как бы разделилась, раскололась надвое. Настолько вторая половина жизни была непохожа на первую.

Первая половина, безоблачная, полна внешних событий, счастливых и шумных начинаний, которые восторженно приветствовались широкой публикой и вызывали уважение в солидной профессиональной среде. У него в ту пору было все, что так необходимо художнику для спокойного и уверенного самоощущения. Заботливое отношение друга-учителя Д. Н. Кардовского, у которого он прошел отличную школу мастерства, школу любви к мастерству, любви к совершенству. Поддержка друга-единомышленника А. Е. Яковлева, с которым в молодости он был неразлучен: вместе работали, грезили, путешествовали, делили поровну первые успехи. На Капри в 1914 году они написали знаменитый двойной автопортрет «Арлекин и Пьеро», подлинник которого находится в Лувре (Яковлев — в костюме Арлекина, Шухаев — Пьеро). Я очень люблю эту картину.

Шухаев той поры был окружен атмосферой товарищества, творческого содружества; той атмосферой, при которой искусство и жизнь как бы перетекают друг в друга, образуют некую слитность и в этом качестве воспринимаются как нечто абсолютно естественное, безотносительное, точно и быть не может никакого разрыва, никакого противоречия между ними.

Любопытно, что в театре Шухаев дебютировал поначалу не как художник, а как актер. Это было в 1911 году, когда он еще учился в Академии художеств и однажды оказался на репетиции пантомимы «Шарф Коломбины», которую ставил Мейерхольд. Репетиция Мейерхольда произвела на него огромное впечатление, он пришел и на следующую, и потом старался не пропускать ни одну из них вплоть до премьеры. А когда по каким-то причинам из спектакля ушел исполнитель роли слуги Пьеро, Мейерхольд решил занять в этой роли Шухаева. Затем он играл и в «Балаганчике» Блока, удостоившись похвалы режиссера, призывавшего его даже бросить занятия в академии и стать профессиональным артистом. Впоследствии, когда Шухаев перед самым началом первой мировой войны вернулся в Петербург из Италии, Мейерхольд, репетировавший в то время «Маскарад» в Александринском театре, вновь предлагал ему участвовать в спектакле... Все это свидетельствует не только о том, что Василий Михайлович был человеком разносторонней одаренности, но прежде всего о том, что он во всех проявлениях своего таланта был человеком театра.

В первые годы революции Кардовский, Шухаев и Яковлев организовали так называемый «Цех святого Луки» — союз художников, отличавшихся неоклассическими устремлениями, вкусом к традиционализму, намерением опираться на искусство старых мастеров в поиске новых художественных завоеваний.

В 1921 году, когда в Петрограде было так голодно, что продуктовые пайки Академии художеств состояли из полугнилой капусты и конопляных семян (Горький называл эти пайки «великолепным кормом для канареек»), Шухаев, как и многие другие деятели искусства, был направлен за границу. Он подчеркивал в разговоре со мной, что его именно направили туда — по инициативе самого Луначарского.

Оказавшись в Париже, он быстро вошел в моду. Так, великая русская балерина Анна Павлова обратилась именно к Шухаеву с просьбой написать ее портрет, отказав в этом Юрию Анненкову, одному из лучших портретистов. Как театральный декоратор Шухаев сотрудничал с труппой знаменитой танцовщицы Иды Рубинштейн, а также с театром Никиты Балиева, называвшимся, как и прежде в Москве, «Летучая мышь». Этот театр с успехом гастролировал не только в Европе, но и в Америке, и многие русские художники, находившиеся тогда за границей, увлеченно работали для него. Среди них, кроме Шухаева, были Александр и Николай Бенуа, Ладо Гудиашвили, Сергей Судейкин.

Замечу, между прочим, коль скоро речь зашла о Никите Федоровиче Балиеве, что деятельность его всегда вызывала у меня обостренный профессиональный интерес, хотя, разумеется, я не мог видеть его ни на сцене, ни в жизни. Его «Летучая мышь» в какой-то степени прародитель и нашего Театра миниатюр. Это один из первых в России и наиболее самобытных опытов создания театра малых форм. Вот почему я всегда пользовался удобным случаем, чтобы расспрашивать о Балиеве и его театре тех, кто хорошо знал его лично,— того же Шухаева, Гудиашвили, Анненкова, с которыми познакомился в 1966 году в Лондоне.

Все они свидетельствовали, что Балиев, мастер точной, блестящей пародии, обладал какой-то неуловимой, «гуттаперчевой» техникой, позволяющей ему передавать оттенки того или иного пародируемого стиля с такой убедительностью, словно это был его собственный стиль. Как артист и как режиссер он никогда не строил свои пародии лишь на формальном подражании, копировании, передразнивании. Но всегда исходил из того, что всякий стиль, всякий прием, доведенный до некоего сгущения, предела выразительности, как бы начинает пародировать сам себя. Я думаю, впрочем, дело тут не только в технике, но прежде всего в скептическом складе его натуры.

Шухаев рассказывал, что с Балиевым было легко работать, все любили его, хотя он бывал и капризен и противоречив в своих симпатиях и антипатиях, что подчас доходило до эксцентрических крайностей, утомительных для близких ему людей. Эту легкость в работе Шухаев объяснял виртуозным профессионализмом Балиева, широтой и непредвзятостью его художественных ориентиров.

В 1935 году Шухаев вернулся на родину и несколько лет активно участвовал в художественной и театральной жизни Ленинграда.

Я помню в его декорациях оперу «Луиза Миллер» Верди на сцене Театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Помню, как живо обсуждали мы, студенты Театрального института, громогласный конфликт между Шухаевым и режиссером В. В. Люце, который должен был ставить в Большом драматическом театре «Каменного гостя». Конфликт состоял в том, что художник не принимал предложенного режиссером сугубо бытового решения спектакля и отказался продолжать совместную работу. Премьера вышла без фамилии Шухаева на афише, провалилась, что называется, с треском, к вящему удовольствию рьяных его сторонников, среди которых были и мы, ученики Соловьева.

Надо сказать, что в те годы он так и не обрел «своего» режиссера. Исключение составлял только Сергей Эрнестович Радлов, да и то с оговоркой. Сотрудничали они с Радловым только один или два раза и, по правде говоря, тоже без особого успеха. Но все-таки с Радловым Шухаев хотя бы мог изъясняться на одном театральном языке, с другими же вообще взаимопонимания не было. И это не случайно.

В сценографии Шухаев развивал традиции А. Я- Головина, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, отчасти Леона Бакста. Что, конечно, никак не сочеталось с унылой бесстильностью, безобразностью, с пустопорожней патетикой режиссуры иллюстративной, натуралистической, предъявлявшей к работе театрального художника слишком прикладные, «вспомогательные» и зачастую удручающе приблизительные требования. В тридцатые годы такая режиссура стала главенствовать в ленинградских театрах, и мастерство Шухаева, вся живописная и — шире — игровая культура его, все его опыты оказались просто ненужными.

Вскоре он стал жертвой доноса и очутился где-то под Магаданом. Там ему повезло: определили чертежником в лагерную контору. Потом ему удалось устроиться художником в Магаданском театре. В этом театре в ту пору были, между прочим, собраны отменные творческие силы. В частности, там находился и известный режиссер-мейерхольдовец Леонид Викторович Варпаховский. Рассказывая об этом этапе своей биографии, Шухаев полушутя подчеркивал, что в том театре он получил счастливую возможность оформить ряд спектаклей, близких ему по духу. Причем оформить их, не поступаясь своими творческими принципами. Это были «Стакан воды» Скриба, «Мадемуазель Нитуш» Эрве, «Лев Гурыч Синичкин» Ленского, «Трактирщица» Гольдони и еще несколько других...

В 1947 году Шухаев получил разрешение поселиться в Тбилиси. Там он осел прочно. Вторая половина его жизни — резко отлична от первой. Почти полное отсутствие публичности. Упорный труд, что называется, для себя. Тяготы быта. Скромная преподавательская работа на кафедре рисования в Академии художеств в Тбилиси. Тихое, едва ли не келейное (в противовес его человеческому и художническому темпераменту) существование «последнего из могикан».

Впрочем, Василий Михайлович не роптал. В известном смысле ему повезло больше других: в Тбилиси он обрел новых друзей, чья помощь и чье понимание были для него спасительны. В этом достаточно узком кругу грузинской художественной интеллигенции его уважали и ценили именно как художника. И не только за прошлые заслуги. В конце сороковых годов он снова вернулся в театр: оформил три спектакля в Театре имени К. Марджанишвили, работал в опере, в русском театре. И, как некогда в молодые годы, подолгу сидел на репетициях спектаклей. Тем не менее главной сферой его деятельности становится живопись.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без грима"

Книги похожие на "Без грима" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аркадий Райкин - Без грима"

Отзывы читателей о книге "Без грима", комментарии и мнения людей о произведении.