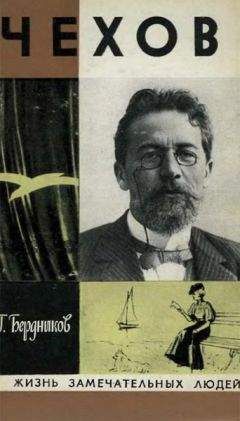

Георгий Бердников - Чехов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чехов"

Описание и краткое содержание "Чехов" читать бесплатно онлайн.

Книга Г. П. Бердникова, известного литературоведа, автора ряда работ о А. П. Чехове, является биографией великого русского писателя.

Автор раскрывает внутренний мир А. П. Чехова, знакомит читателя с ходом его мыслей, показывает его во взаимодействии с современниками. Книга основана на обширном документальном материале.

Стараясь понять, что же с ним происходит, Николай Степанович мучительно думает: "Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен?" У Кати на сей счет нет сомнений — она твердо убеждена, что просто у Николая Степановича наконец-то открылись глаза. Действительно, он многое впервые увидел в настоящем свете. Теперь он остро улавливает окружающую его ложь и фальшь, так похожую на ту, что отравила жизнь героям "Именин". Видит, как фальшивы нелепые церемонии и дома и в его отношениях с коллегами. Вот обед. "На лице у жены торжественность, напускная важность… Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза". Приходит товарищ по университету. "Первым делом, — рассказывает Николай Степанович, — мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного". Такие же церемонии и при прощании. Когда швейцар открывает дверь, "товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции". Это совсем как у Ольги Михайловны ("Именины").

Человек, прозревающий окружающую его ложь накануне своего смертного часа, — еще современники обратили внимание, что это очень похоже на то положение, в котором оказывается Иван Ильич, герой рассказа Л. Толстого "Смерть Ивана Ильича". Однако, как и всегда у Чехова, такая близость означала вовсе не подражание, а, напротив, акт творческого самоопределения и одновременно творческого соревнования. Обращение в "Скучной истории" к толстовской ситуации, как и к гаршинской в "Припадке", свидетельствовало о подчеркнутом стремлении писателя пойти в исследовании данной проблемы дальше своих предшественников, означало желание вникнуть в нее глубже, всмотреться пристальнее, решить своими художественными средствами.

Оригинальность чеховской трактовки толстовской темы состоит прежде всего в том, что его герой не только новыми глазами увидел своих ближних, но и понял, что давно уже их внутренняя жизнь ускользнула от его наблюдения, что, следовательно, он виновен в том, что жизненные испытания до неузнаваемости изменили и его жену, и его дочь, и Катю. А ведь он, в отличие от Ивана Ильича, был вроде бы безукоризнен по отношению к своим близким!

Еще в мае 1889 года Чехов писал, рассказывая об обстановке на даче: "Природа очень хорошее успокоительное средство. Она мирит, т. е. делает человека равнодушным. А на этом свете необходимо быть равнодушным.

Только равнодушные люди способны ясно смотреть на вещи, быть справедливыми и работать — конечно, — пояснял Чехов свою мысль, — это относится только к умным и благородным людям; эгоисты же и пустые люди и без того достаточно равнодушны". И это не было оговоркой. Через несколько дней ту же мысль Антон Павлович развивает в другом письме. И вот теперь, несомненно, умный и благородный человек приходит к твердому убеждению, что все это совсем не так. "Говорят, — думает Николай Степанович, — что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть".

И все же истинная драма профессора оказывается не в крушении мировоззрения, которое казалось ему безупречным, а в том, что последовало за этим крушением, в тех самых злых мыслях, которые овладели им в конце жизненного пути.

Рисуя торжество злых мыслей в сознании Николая Степановича, Чехов вновь опирается на свои личные переживания. В декабре 1888 года он писал: "Вообще живется мне скучно, и начинаю я временами ненавидеть, чего раньше со мной никогда не бывало. Длинные, глупые разговоры, гости, просители, рублевые, двух- и трехрублевые подачки, траты на извозчиков ради больных, не дающих мне ни гроша, — одним словом, такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня взаймы и не отдают, книги тащат, временем моим не дорожат… Не хватает только несчастной любви". Сам писатель считал такие мысли проявлением душевной слабости. Так думает и Николай Степанович, который не может отказаться от убеждения, что он стал несправедлив, что люди заслуживают снисходительного к ним отношения. Остро видя теперь недостатки своих детей, он тут же замечает, что подобные мысли отравляют его. "К чему они? — недоумевает профессор. — Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек". И все же он ничего не может поделать с собой, и теперь у него появляется, как он заключает, даже новая логика: "прежде, — признается он, — я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие…"

Опасения Николая Степановича оказываются обоснованными. Постепенно он все больше и больше втягивается в вечерние беседы у Кати, где, кажется, даже воздух пропитан злословием, где "жителевская ругань" и клеветнические приемы, то есть суждения в духе реакционных публицистов "Нового времени", — обычное дело.

Так складывается воистину трагическая ситуация. С одной стороны, под напором жизни по всем швам трещит его философия, с другой, подстерегает опасность бесплодного злобного брюзжания.

Тем самым окончательно выявляется несостоятельность жизненной философии героя. "В моем пристрастии к науке, — заключает профессор, — в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека".

Однако это беда не только Николая Степановича. Размышляя о том, как ответить на вопрос Кати — что же мне делать? — профессор мысленно перебирает основные, наиболее популярные идеи восьмидесятых годов и приходит к заключению, что они не могут помочь ему. "Легко сказать "трудись", или "раздай свое имущество бедным", или "познай самого себя", и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить", — признается герой.

Так личная драма Николая Степановича оказывалась драмой целого поколения, в первую очередь драмой молодежи, изнемогавшей в обстановке бескрылого восьмидесятничества, как и Катя, мучительно искавшая ответ на тот же вопрос — что делать?

Шесть глав повести рисуют именно драму — драму, казалось бы, безысходную. И не одного Николая Степановича. Размышляя о судьбе Кати, профессор приходит в финале своей исповеди к весьма грустному выводу, что "душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!". И все же повесть отразила не только драму бездорожья, хмурого десятилетия, но и зреющее самосознание мыслящих людей, острое чувство неудовлетворенности идейным достоянием своего поколения, то чувство неудовлетворенности, которое и было первым и самым верным признаком близкого конца эпохи реакции.

Чехов создал произведение, явившееся самым глубоким воплощением драмы русской демократической интеллигенции тех трудных лет. Обобщенное раскрытие этой драмы, как драмы безыдейного существования, обусловило непреходящее значение повести.

Успех Чехова был определен не только оригинальностью идейного замысла. Писателю удалось найти новые художественные средства для его воплощения. Это уже не локальная бытовая сцена, как это чаще всего было в его предшествующих произведениях. Теперь художественная конструкция значительно усложняется. Сюжета — даже простейшего, в привычном его понимании, — в повести, по сути дела, нет. Исповедь героя строится как свободное чередование характерных бытовых сцен, философских размышлений и воспоминаний. Однако внешне совершенно свободное повествование тщательно выстроено, строго подчинено последовательному и всестороннему раскрытию духовной драмы героя. Первая глава — это введение, ставящее перед нами основную драматическую проблему, последующие главы одновременно и раскрывают ее существо и подготавливают трагическую развязку, непосредственно предваряемую пятой главой — поразительной по силе сценой "воробьиной ночи".

Чехов добился блистательного результата в новом творческом соревновании со своим великим современником. Продолжив европейскую традицию философской повести, он создал оригинальное по форме произведение, которое по своей силе и глубине без всяких скидок может быть поставлено в один ряд с художественными творениями его великих предшественников.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чехов"

Книги похожие на "Чехов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Бердников - Чехов"

Отзывы читателей о книге "Чехов", комментарии и мнения людей о произведении.