Георгий Бердников - Чехов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

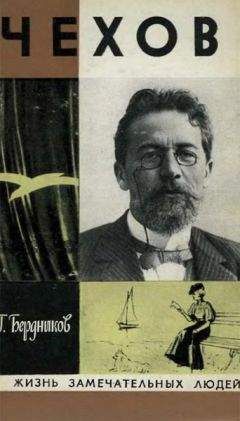

Описание книги "Чехов"

Описание и краткое содержание "Чехов" читать бесплатно онлайн.

Книга Г. П. Бердникова, известного литературоведа, автора ряда работ о А. П. Чехове, является биографией великого русского писателя.

Автор раскрывает внутренний мир А. П. Чехова, знакомит читателя с ходом его мыслей, показывает его во взаимодействии с современниками. Книга основана на обширном документальном материале.

Другой тип драмы — драма людей, которые, вступив в противоречие с сословными узаконениями и будучи вынуждены бороться за свое человеческое счастье, преступают не только эти обветшавшие узаконения, но и высшие нравственные принципы человеческого бытия. Нередко в такой драме социальная проблематика уходит на второй план, уступая первенство проблеме неких извечных нравственных начал. Вершиной этого типа драмы является "Власть тьмы" Л. Н. Толстого.

"Бабы" по своему драматическому конфликту ближе "Грозе" Островского. Главная отличительная особенность рассказа состоит, видимо, в том, что Чехову удается воспроизвести как бы квинтэссенцию этой не новой для русской литературы социальной трагедии.

Все делается крайне экономно. Машенька была вежливой, одевалась чистенько, ходила летом с зонтиком, совсем как барышня. Случайный брак, нелюбимый муж, одиночество, внезапно вспыхивающая любовь — эта ситуация воспроизводит традиционную схему Писемского, Лескова, Островского, Толстого. Однако там непременно была еще и среда, окружавшая героев, персонажи, которые являлись живым воплощением побеждавшего их "темного царства". У Чехова эту среду вмещает и олицетворяет возлюбленный Машеньки. Сочетание в одном лице возлюбленного и палача героини — женщины, выламывающейся из своей социальной среды, — это дерзостное нарушение традиционной сюжетной схемы и позволяет Чехову предельно уплотнить ее, добиться при крайне экономном использовании художественных средств особой емкости и выразительности рассказа. Вместе с тем писатель получает возможность создать оригинальный и яркий характер, который сразу после публикации рассказа в близком Л. Н. Толстому кругу был определен как "тип народного Тартюфа, развратника, лицемера и набожника".

Сжатость и выразительная емкость рассказа достигается также дерзостно-неожиданной формой повествования, при которой всю историю несчастной любви и гибели Машеньки мы узнаем из уст погубившего ее человека. Однако этот непринужденный рассказ-исповедь и является главным средством воссоздания характера героя. Так, поведав о зарождении у него любовного чувства к Машеньке, Матвей Саввич тут же продолжает: "На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грешные, но и святые мужи совращались. Машенька меня от себя не отвадила. Вместо того чтоб мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила". В таком духе и выдержана вся исповедь Матвея Саввича. Причем это в самом деле исповедь, что и дает основание думать, что Тартюфом его можно назвать лишь условно. Он совсем не лицемер, он искренне верит в то, что говорит. Чудовищное кощунство является прямым следствием особенностей его убеждений, тех нравственных начал, которые он исповедует. И исповедует не за страх, а за совесть. Таков же Дюдя, с глубоким сочувствием, внимательно слушающий своего проезжего постояльца.

Тут еще один секрет скупости и выразительности чеховского повествования. Всего несколько кратких реплик бросает Дюдя по ходу исповеди Матвея Саввича, однако они с такой исчерпывающей полнотой характеризуют его, что, по сути дела, уж нечего и добавить. Вот Матвей Саввич рассказывает, как не хотела Машенька рвать с ним, возвращаться к своему мужу. "Чистое наказание! Вешается на шею, — рассказывает он, — плачет и молит: "Ради бога не бросай, жить без тебя не могу".

— Эка подлая! — вздохнул Дюдя".

Так своеобразно, экономно и выразительно решает Чехов проблему социальной среды. Именно Дюдя, человек не заинтересованный в судьбе Машеньки, и оказывается неотразимым свидетельством заурядности, обыденности изуверских нравов, сгубивших героиню.

Энергичное взаимодействие характерно для всех элементов художественной структуры рассказа. Те же скупые реплики Дюди делают излишним, специальную характеристику обстановки в его собственной семье. Драма невесток Дюди — Софьи и Варвары, молчаливых слушательниц исповеди проезжего, как и драма сироты Кузьки, взятого Матвеем Саввичем к себе "за спасение души" и не проронившего в рассказе ни одного слова, становятся ясны и сами по себе.

Суть драмы, которую рисует Чехов, в том и состоит, что каторга уготовлена таким людям, как Машенька, людям, которые не могут жить по зверским законам Матвеев Саввичей и Дюдей. Вот и над невестками Дюди, особенно над более живой и впечатлительной Варварой, нависает тень каторги. После всего пережитого и услышанного, когда они легли и собирались заснуть, неожиданно приходит к ним мысль извести ненавистного Дюдю и его сына, горбатого Алешку, и хоть таким образом положить конец их каждодневной муке. Потом они успокоились и заснули. А что будет завтра, когда страдания их начнутся вновь?

Особую роль в раскрытии этой драмы играет подчеркнуто будничная, умиротворяющая обстановка действия. Тихий летний вечер, женщина, сидящая у окна и грызущая семечки, два человека, мирно и благопристойно ведущие беседу, лунный пейзаж, одинокая женщина на лавочке у ворот, утренняя деловая суета во дворе Дюди — вся эта картина, казалось бы, вполне безмятежной жизни потому и приобретает взрывную силу, что решительно контрастирует с потаенной в ней драмой. Внешне тихое и безмятежное бытие оказывается чревато взращенными в его недрах силами неприятия, ненависти и бунта, оказывается осенено тенью каторги. Вот как и мирный лунный сельский пейзаж, который может приобрести вдруг зловещий оттенок: "Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворешен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо".

Там же, в Богимове, Чехов закончил свою работу над "Дуэлью", которую начал, видимо, вскоре после возвращения с Дальнего Востока. Не исключена возможность, что при этом он имел перед собой первоначальный вариант повести 1888 года, где некий порядочный человек увозил от другого порядочного человека жену и много философствовал по этому поводу.

Несомненно одно — в "Дуэли" писатель обратился к своим кавказским впечатлениям 1888 года. Пригодились Чехову и его студенческие размышления на тему о направлении и смысле естественноисторического эволюционного процесса, как и материалы упоминавшейся выше журнальной полемики по вопросам социального дарвинизма. Философские концепции зоолога фон Корена, представлявшие собой своеобразное попурри на темы социального дарвинизма, имели и более свежие источники. Это были долгие споры с соседом по даче Вагнером. По воспоминаниям Михаила Павловича, это были дебаты "о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и так далее, легшие потом в основу философии фон Корена… Интересно, что, побывав на Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность. Вагнер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то, конечно, возврата обратно нет, ибо природа не шутит; а Чехов возражал: как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием". По сути дела, эта чеховская мысль и определяет общую художественную структуру повести "Дуэль".

Писатель не щадит Лаевского и его сожительницу Надежду Федоровну. Основная сюжетная линия повести включает в себя цепь событий, которые свидетельствуют о все более глубоком падении этих героев, все нагляднее выявляют их нравственную нечистоплотность, показывают, как все глубже увязают они в трясине лжи.

Параллельно этой линии и в связи с ней идет развитие философских споров. Чем очевиднее становится неприглядность жизни Надежды Федоровны и Лаевского, тем настойчивее и увереннее излагает фон Корен свои мысли о естественном отборе, борьбе за существование, тем безапелляционнее утверждает, что общество обязано освобождаться от неполноценных людей, подобных Лаевскому, то есть уничтожать их или, на худой конец, изолировать — отправлять на каторжные работы или в какое-нибудь другое исправительное заведение.

Так исподволь назревает кризис — обострение отношений между Лаевским и фон Кореном и, наконец, ссора и вызов на дуэль. Эта основная сюжетная кульминация осложняется кризисом в отношениях Лаевского и Надежды Федоровны, вызванного безобразной сценой в доме Мюридова в ночь накануне дуэли.

Философские построения фон Корена, несмотря на их логическую стройность, не встречают поддержки у героев повести. "Если людей топить и вешать… то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту!" — говорит Самойленко зоологу. Столь же неприемлемы они и смешливому дьякону, не говоря уже о Лаевском — главном оппоненте фон Корена. И все же в художественном плане именно дуэль оказывается кульминацией этих споров. Получив в руки пистолет, фон Корен оказывается перед необходимостью на деле продемонстрировать свою убежденность и последовательность, воочию подтвердить свои неоднократные заверения, что в случае необходимости рука бы у него не дрогнула.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чехов"

Книги похожие на "Чехов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Бердников - Чехов"

Отзывы читателей о книге "Чехов", комментарии и мнения людей о произведении.