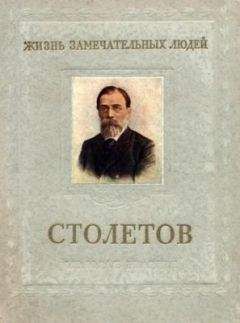

В. Болховитинов - Столетов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Столетов"

Описание и краткое содержание "Столетов" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена выдающемуся русскому физику Александру Григорьевичу Столетову (1839–1896). Основные исследования Столетова посвящены электричеству и магнетизму. Столетов первым показал, что при увеличении намагничивающего поля магнитная восприимчивость железа сначала растет, а затем, после достижения максимума, уменьшается. В подтверждение теории Максвелла Столетов жразработал точный и надежный метод измерения скорости электромагнитных процессов, получив значение, близкое к скорости. Он создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, и стал основоположником количественных методов исследования фотоэффекта… Обнаружил постоянство отношения напряженности электрического тока к давлению газа при максимальном токе (константа Столетова). Много сил Столетов уделял также научно-организаторской и педагогической деятельности. При его активном участии возникла физическая школа Московского университета, из которой вышли многие известные русские физики.

При высоком потенциале электричество само начинает стекать с заряженных предметов. Трудно узнать, какая часть стекла сама собой, а какую заставил уйти свет. Нет и подходящих приборов, с которыми можно было бы уверенно, с достаточной точностью работать при высоком потенциале заряда.

И Столетов задумывает коренным образом видоизменить опыт: сделать эффект длительным и протекающим при слабом потенциале. Ведь для работы с такими потенциалами есть простые, чувствительнейшие гальванометры.

Ток! Вот что может порождать свет. Ведь происходит же отекание зарядов с листа цинка, только этот заряд уходит по всевозможным направлениям.

Но как сделать отекание зарядов непрерывным и направленным? Как? Вот об этом-то и думает профессор. И решение созревает.

Стекающие с цинка заряды надо заставить двигаться в определенном направлении. Сделать это может положительно заряженный электрод. Если его поставить перед цинковым листом, он будет притягивать заряды, покидающие цинк.

Но он заслонит собой цинковый лист. А ведь это недопустимо: надо, чтоб цинк был освещен.

Значит, электрод надо сделать из металлической сетки.

Половина задачи решена: заряды будут направлены!

А непрерывность движения заряда? Как пополнять убыль зарядов на цинке, как, наконец, зарядить сетку положительно?

Оба эти вопроса Столетов решает разом: надо к цинку и сетке подключить гальваническую батарею. Отрицательным полюсом — к цинку, положительным — к сетке. Вот и все. Все для того, чтобы начать новое наступление.

Все задумано как будто бы верно. Теперь нужно аккуратно и четко вычертить на бумаге, воплотить в прибор все то, что увидел он своим воображением.

И Иван Филиппович снова из лаборатории переселяется в мастерскую.

Оба сгорают от нетерпения. Но они знают: поспешность вредна. Все должно быть сделано добротно, на совесть, чтобы опыту можно было верить.

И только Столетов понимает: как же трудно Ивану Филипповичу тщательно обрабатывать каждую деталь будущей установки, когда все в нем говорит: скорей, скорей!

Близок конец нетерпеливому ожиданию. Для опыта все готово.

Вот как впоследствии в сообщении об опыте описал установку сам Столетов:

«Два металлические диска («арматуры», «электроды») были установлены вертикально и друг другу параллельно перед электрическим фонарем. Один из дисков, ближайший к фонарю, сделан из тонкой металлической сетки (встречаемой в продаже), латунной или железной, иногда гальванопластически покрытой другим металлом, которая была натянута в круглом кольце; другой диск — сплошной (металлическая пластинка).

Диски соединены между собой проволокой, в которую введены гальваническая батарея и чувствительный астатический гальванометр…

Таким образом, мои два диска представляли род воздушного конденсатора, заряжаемого сравнительно невысокой электродвижущей силой. Благодаря свойству передней, сетчатой арматуры, задняя арматура могла быть освещаема лучами вольтовой дуги с внутренней стороны, то-есть с той, где преимущественно накопляется электрический заряд. Другая арматура (сетка) освещалась лишь с невыгодной (слабо заряженной) стороны прямыми лучами, с внутренней же стороны — лишь отраженными от сплошного диска. Такая комбинация казалась мне наиболее удобной, чтобы обнаружить разряжающее действие лучей, что и оправдалось вполне…

Этот «сетчатый конденсатор» составляет главную и существенную принадлежность почти всех моих опытов.

…Я назвал пару дисков конденсатором. Мы можем, с другой стороны, назвать их парой электродов, погруженных в воздух, который, при известных условиях освещения, должен был обнаружить действительную или кажущуюся электропроводность — пропускать электрический ток, как бы замыкая собой «цепь» (разорванную этим воздушным слоем, пока нет действия лучей). В последующем я называю мои диски то арматурами, то электродами».

Так проста была эта установка. Из каких обычных, почти заурядных частей состояла эта установка, предназначенная для изучения такого необычного, почти чудесного явления!

Несколько дней Столетов и Усагин подбирали гальванометры, регулировали, налаживали приборы. Наступило 26 февраля (9 марта) 1888 года, день, ставший одним из знаменательнейших дней в истории науки.

Как и все эти вечера, они вышли из университетского корпуса, пересекли круглый садик, прошли мимо сидевших там студентов, курсисток и вошли к себе в лабораторию.

Торопливо сняв шубы, молча они спешат к столу. На нем уже все с утра приготовлено Усагиным.

Иван Филиппович зажигает осветительную лампу зеркального гальванометра. Зеркальце его отбрасывает «зайчик» на середину длинной шкалы. Подключает батарею к электродам. В эту же цепь включает он и гальванометр.

«Зайчик» стоит на месте. Так и должно быть. Цепь разомкнута воздушным промежутком между дисками, электрическим зарядам не перескочить через него. Тока в цепи нет.

Усагин заводит двигатель. Вспыхивает дуга в фонаре. Но свет еще заперт в нем — заслонка опущена. Наступило мгновение, которого они столько дней ждали.

И снова, в который уже раз, Иван Филиппович сделал шаг в сторону, уступил место Александру Григорьевичу.

Столетов взялся за заслонку фонаря, и оба исследователя впились глазами в шкалу гальванометра.

Заслонка поднята. Свет, томившийся взаперти, вырвался, ударил сквозь сетку в диск, и тотчас же «зайчик» метнулся по шкале. Дошел до самого края. Снова пошел назад. Опять вперед. Покачался и замер далеко от середины шкалы, далеко от нулевого деления.

Ток шел.

Он шел, невзирая на воздушную пропасть, разделявшую электроды. Он шел, — в этом не было сомнения, — этот необыкновенный ток, порожденный светом.

Как зачарованные, стояли друзья, освещенные чуть вздрагивающими синеватыми отсветами дуги в комнате, населенной тенями, ломающимися на столах и подоконниках.

Тени дрожали. Потрескивала дуга, и блики перемещались. И маленький желтенький «зайчик» лампы гальванометра, «зайчик», возвестивший победу, выглядел скромно и неприметно в этом пиршестве света и теней.

Свет бился в окна, выплескивался во двор, обдавал голубым черные сучья и распластывался на старых стенах университета.

Из лаборатории лился свет. Видели свет студенты, прохожие, служители…

И всем было невдомек, что перед ними — заря. Заря рассвета, заря новой эпохи в науке.

Все произошло так, как думал Столетов. Свет дуги сбивал заряды с цинка. Электрод-сетка ловил их, и в цепи через батарею, гальванометр, воздушный промежуток текли и текли заряды. Шел ток, шел непрерывно. Его величину уверенно отмечал чувствительный гальванометр.

Явление взаимодействия электричества и света предстало перед ученым обнаженным, ясным, отчетливым. Он твердо стал на скрещении двух сил. После 26 февраля работа закипела еще более напряженно. Много, так много вопросов надо было задать природе!

Нужно узнать: как зависит сила тока от силы света? Нужно еще раз проверить, не может ли итти ток в обратном направлении, не родится ли ток при освещении положительного электрода. Нужно узнать, все ли лучи, независимо от длины их волны, способны вызвать эффект рождения тока. Что будет происходить, если менять напряжение тока, добавить в цепь несколько батарей? Как влияет материал электрода? Что будет, если взять не цинк, а латунь, алюминий, никель? Хочется узнать и то, как скоро возникает ток. Нет ли у электродов своеобразной инерции? Как сказывается расстояние между ними?

Вопросам нет конца…

Задумав серию опытов, Столетов прежде всего принимается за усовершенствование установки.

Большие хлопоты исследователю доставляло неравномерное горение дуги.

Дуга потрескивала: то тускнела, то становилась ярче. Добиться постоянного, равномерного горения ее было невозможно. Для устранения ошибок, рождаемых капризами дуги, Столетов разрабатывает способы контроля. Чтобы измерить отклонение гальванометра, он многократно повторяет опыт и вычисляет некое среднее положение «зайчика». Он пробует пережидать особенно резкие скачки «зайчика», иногда он даже предпочитает уменьшить чувствительность гальванометра, чтобы на нем не так сильно сказывалась неравномерность освещения.

Но этих предосторожностей оказалось мало для особенно тонких опытов. И Столетов находит способ полностью исключить ошибки, рождаемые неравномерным горением дуги.

Он замечательно остроумно и просто делает это. В том же пучке света он ставит еще одну пару электродов — контрольную. Ее обслуживает отдельный гальванометр.

Контрольная пара электродов — это небольшой крестообразный конденсатор. Маленьким Столетов сделал его для того, чтобы он не сильно затмевал главные электроды.

Контрольный конденсатор работал всегда в неизменных условиях. Расстояние между сетчатым и сплошным электродом никогда не менялось. Не менялось и напряжение между электродами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Столетов"

Книги похожие на "Столетов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Болховитинов - Столетов"

Отзывы читателей о книге "Столетов", комментарии и мнения людей о произведении.