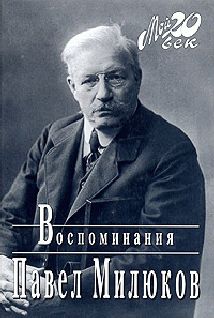

Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 1)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания (1859-1917) (Том 1)"

Описание и краткое содержание "Воспоминания (1859-1917) (Том 1)" читать бесплатно онлайн.

К нашему удивлению, мы призваны были, как оказалось, играть в этой хибарке весьма ответственную роль, которая, казалось, не подобала бы гимназистам. Хибарка была и канцелярией и конторой отряда. Почему так случилось, скажу дальше. Мы с Долгоруковым поделили наши функции так. Я изображал из себя казначея, сидел целый день за кассой, выплачивал расходы, вел счета (о, эти ужасные счета!) и составлял денежный отчет, мое главное несчастие: концы с концами свести было ужасно трудно, а о бухгалтерии я не имел никакого понятия. Долгоруков, напротив, целый день бегал по поручениям. Нашим начальством был Драшусов - фамилия когда-то переделанная, с разрешения Николая I, из фамилии французского эмигранта Suchard - путем перестановки букв наоборот. Но у себя в "конторе" я его никогда не видал и вел непривычное для меня дело за своей личной ответственностью. Эта ответственность очень меня удручала.

Помню такой случай: у нас распаялась машина для стирки белья. Местный всех дел мастер, еврей, пришел и запросил за поправку цену, которая мне показалась чрезмерной. Я нашел в деревне грузина, обещавшего взять за починку гораздо дешевле. Машина была починена, установлена на свое место и начала функционировать. Но, увы, при первых же оборотах оси она опять расклеилась. Я был страшно смущен, что ввел отряд в лишний расход: пришлось позвать еврея и дать ему просимую цену... Гораздо ответственнее была другая наша обязанность: следить за отпуском продовольствия на кухню. Каждый вечер являлся ко мне специально приставленный к этому делу человек со списком всего, что надо было купить на завтра. Я о съестных припасах и {70} ценах никакого понятия не имел, но должен был делать вид эксперта. Человек, как говорили, был плутоватый - и очень на этих покупках зарабатывал, стакнувшись с поставщиками. Мы с Долгоруковым решили, наконец, при самой сдаче на кухне, проверить количество купленного. На заре мы встали и нагрянули на кухню, велели вынуть из котла мясо, только что разрезанное на куски и туда погруженное, взвесить остальные продукты... Всё совпадало точно с цифрами, разрешенными накануне по счету. Мы были посрамлены, наш враг посмеивался, а никаких более тонких средств проверки у нас не было, хотя систематическое надувательство, в общем, было несомненно.

Почему всё это так выходило? Почему на нас - и, в частности, на меня легла такая непосильная ответственность? Пришлось признать, в конце концов, что это вышло потому, что никто другой черного дела в отряде делать не хотел.

На "верху" происходило то же самое. Собственно, всем делом отряда заведывала и трудилась за всех супруга предводителя, Наталия Афанасьевна Шереметева. Начиная с хлопот об устройстве привозимых к нам раненых и кончая последними мелочами санитарии, она во всё входила сама. Мы ее за это очень уважали, - чего не могли бы сказать о других. В отряде значились два "главноуполномоченных", носящие громкие фамилии. Один был - Николай Алексеевич Хомяков, сын знаменитого вождя славянофилов и будущий председатель Третьей Думы. Другой - тоже носил крупное славянофильское имя: Киреевский. Но Николай Алексеевич большую часть дня проводил на диване, спасаясь от несусветимой местной жары. Во "дворце" он ограничивался ленивым остроумием, которое я потом узнал в председателе Думы. О Киреевском и того сказать не могу. Я не знаю, что он делал. Мой ближайший начальник Драшусов был человек живой и очень милый. С ним у меня завязались кое-какие отношения, но отнюдь не деловые. Я взял с собой на Кавказ две книги Шиллера: "Трилогию Валленштейна" и "Дон-Карлоса". "Дон-Карлос" ему особенно не понравился. "Поль, - говорил он (он называл меня шутливо: "Поль"), - как вам не совестно было родиться {71} в 1859 году?" Я долго не понимал, почему это совестно. Позднее сообразил, что в 1859 г. был сделан первый приступ к крестьянскому освобождению. Вместо Шиллера, он посоветовал мне читать гораздо более современную книгу: "Россию и Европу" Данилевского.

Я не знал тогда, что это - "Библия" славянофильства. Но взял и начал читать. Книга оказалась для меня довольно трудной, и первое знакомство с ней вышло довольно приблизительным. Основной политической тенденции книги я тогда не усвоил. Но меня заинтересовали в ней две вещи. Во-первых, естественноисторический подход к славянофильству. Во-вторых, крайнее сужение понятий славянства до православных славян, с устранением католических. Я заинтересовался теорией культурных типов и ее естественноисторическим обоснованием. Но никак не мог примирить этого подхода с всемирно-исторической миссией славянофильства. Однако, беседовать на эти темы с Драшусовым оказалось невозможно. Он удостоил меня своего доверия - и поверял мне свои нежные чувства к одной очень милой барышне инфирмьерке, на которой, кажется, в отряде же и женился.

Единственным общим занятием нашего "верха" была верховая езда, в которой и меня приглашали участвовать. Я был в большом смущении. С казачьего седла я впервые пересел на кавалерийское. Подо мною оказался иноходец, и его рысь мне очень понравилась. Но когда кампания пускалась в галоп, а мой иноходец следовал за нею вскачь, то для меня наступало тяжелое испытание. Упираясь в стремена, я подскакивал на седле с ежеминутной опасностью вылететь. Всё это кончилось для меня довольно плачевно: как-то на повороте дороги на лошадь бросилась собака; лошадь отшатнулась круто в одну сторону, а я вылетел из седла в обратную - и порядочно расшибся на каменистом шоссе. После этого меня уже с собою не приглашали.

Но я заполнял свои досуги от конторских занятий Другими способами. Против "Дворца" и около моей "Конторы" находился просторный грузинский "духан", совершенно пустынный со времени нахождения нашего отряда в Сураме. В духане стоял бильярд, на котором я научился играть в пять шаров при участии молодого {72} духанщика Колы, который каждое утро приносил мне мой утренний чай или кофе, не помню. Но Кола знал по-русски только несколько слов, и нам приходилось объясняться жестами. Тогда мне пришла мысль учиться по-грузински. Кола был совершенно невинен по части грамматики, но со смелостью немецких путешественников в глубокой Сибири - я решил сам ее составить на пользу науки. До сих пор помню толстую книгу конторского типа, в которой я записывал свои русско-грузинские грамматические упражнения. Номер какой-то грузинской газеты (кажется, "Дроэба") послужил опорной точкой моих успехов. При помощи Колы я составил для себя грузинский алфавит, выучил его и начал читать, к удивлению духанщика, понятные ему слова. Но оставалась задача Шамполиона (Французский ученый, расшифровавший египетские иероглифы. (Прим. ред.).) - перевести эти слова по-русски. Я задался целью - составить теперь грузинское склонение и спряжение - и мучил своего приятеля, вымогая у него падежи существительных и времена глаголов. Список склонения и спряжения я таки составил; но дальше его мой немудрый учитель идти не мог; никакого словаря у меня не было, и дело изучения грузинского языка своими силами на этом остановилось.

К этому времени, впрочем, у меня нашлось другое занятие. Еще по дороге на Кавказ я познакомился с симпатичным студентом-фельдшером Яблоковым (я ехал в одном вагоне с низшим персоналом). Мы с ним продолжали знакомство и в отряде, отводя душу в откровенных разговорах. Он мне где-то достал скрипку и ноты. В их фельдшерском помещении, в просторном, но не меблированном доме на противоположном конце деревни, когда половина отряда работала в палатках для раненых, а другая спала мертвым сном, я разыгрывал - отчасти по нотам, а больше по памяти, - свои любимые мелодии, не боясь, что меня кто-нибудь услышит.

Было еще занятие, которое могло бы быть интересным, но вышло самым мучительным из всех. От времени до времени меня посылали в Тифлис доставать очередной запас денег из банка. Конечно, это вызывалось не столько моим знакомством с банковскими операциями, {73} сколько общим нежеланием показать нос на улицу в июльскую и августовскую жару. Осмотреть Тифлис во время этих поездок я никак не мог, так как с ближайшим поездом должен был возвращаться. А служебные часы банка как раз приходились на самое жаркое время дня, когда раскаленные камни улиц обдавали жаром, как из печки, и обыватели закрывали плотно окна и ставни, чтобы как-нибудь спастись от невыносимой жары. Жизнь начиналась только к вечеру. Я узнал Тифлис только гораздо позже.

Другая половина отряда, доктора и санитары, обиженные иерархическим духом "Дворца", избегали сношений с "верхами", и нас обоих от "Дворца" не выделяли. Сколько я мог наблюдать, эта часть работы отряда велась в образцовом порядке, и постановка лечения в отряде московского дворянства вызывала невольное признание - и зависть - со стороны ближайших к нам казенных госпиталей. У нас всегда были на лицо и медикаменты, и перевязочные средства, которых у них не хватало, - и к нам стали посылать самых тяжелых больных и раненых - не без задней мысли, что статистика покажет у нас наибольшее количество смертных случаев. Мне пришлось участвовать в разгрузке вагонов с ранеными, присланными после боев под Зивином (это была вторая большая присылка), видеть, в каком ужасном виде они к нам доставлялись, и радоваться той обстановке чистоты и спокойствия, в которую они у нас попадали. Я не упускал случая ходить по палаткам и беседовать с ранеными, читать письма от родных и писать их ответы. Особенно мы сблизились с офицерской палаткой, где настроение было критическое по отношению к ведению войны (Зивин был, как раз, нашей большой неудачей) - и офицеры этого не скрывали. Помню, как, при посещении великого князя, один из них, черный кавказец, заговорил с посетителем совсем неуважительным тоном: он был тяжело ранен, и терять ему было нечего. Это было воспринято как большой скандал, и сцену постарались поскорее прекратить. На этом основании и наши беседы с офицерами отнюдь не поощрялись со стороны "Дворца" с солдатами говорить было безопаснее. Помню наши долгие беседы с казаком-пластуном, в которых ярко {74} обрисовывался быт донского казачества, и его рассказы - конечно, не без примеси хвастовства - о военных подвигах пластунского отряда.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания (1859-1917) (Том 1)"

Книги похожие на "Воспоминания (1859-1917) (Том 1)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 1)"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания (1859-1917) (Том 1)", комментарии и мнения людей о произведении.