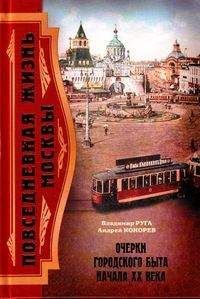

Андрей Кокорев - Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века" читать бесплатно онлайн.

Вам интересен образ москвича начала XX века? Описание его окружения, жилья, отдыха? Эта книга уникальна в своих подробных рассказах и эксклюзивных иллюстрациях. Именно в этот период стали широко входить такие новшества, как дома-"небоскребы", электричество, телефон, трамвай, автомобили.

Скупщики неспешно ходили вдоль линии возов, привычно поглядывая на ягодное изобилие. Выбрав то, что нужно, они называли цену и, если крестьянин начинал возражать, с деланным безразличием отходили в сторону, спокойно закуривали папироску. Они прекрасно знали, что у садовода нет другого выхода, а следовательно, финал торга заранее известен: согласится мужик, поскольку везти назад скоропортящийся груз – себе в убыток. Другой же цены никто из заправил ягодного рынка ему не даст.

«Сколько я ни разговаривал с торговцами, – отмечал корреспондент газеты „Московский листок“, – и на Болоте, и потом в Охотном, ни один из них не мог мне объяснить, почему торг должен происходить непременно ночью.

– Обычай такой, – отвечают одни уклончиво.

– Со старины так повелось, – говорят другие.

– Ночку темную выбрали себе в пособницы! – смеялся мне один торговец.

– А знаете, кому она бывает пособницей?

– Разбойникам, что ли-с?

– Вроде того!

– Мы, положим, не разбойники, а народ Божий, да и трудимся достаточно. Вы вот ночку-то спать изволили, а мы трепались, да только к шести домой вернулись. Тоже оценить это надо!»

На самом деле причина ночной торговли была достаточно проста: при такой «традиции» большинство московских обывателей лишались возможности приобретать товар из первых рук. А за счет разницы в ценах процветал целый слой торговцев – от барышников, владельцев складов-«балаганов» до уличных лоточников и разносчиков. Обычному покупателю, тем более если он жил на другом конце Москвы, было просто невыгодно отправляться ночной порой на «Болото». Расходы на извозчика сводили на нет всю выгоду от покупки дешевых ягод.

«Солнце поднималось все выше и выше, – продолжал делиться впечатлениями репортер. – Первые лучи его скользнули по площади, и, как по волшебству, все разом ожило, стало красивым и веселым. Загорелись яркими красными бликами решета с малиной, рядом с ними вишни различных сортов и разнообразнейших оттенков, дальше бледно-зеленая прозрачная смородина, рядом черная, крупная, как дробь. Затем крыжовник зеленый английский, весь покрытый усиками, красный варшавский и, наконец, мелкий виноградный. Все это в таком громадном количестве, что можно подивиться объему и аппетиту московского чрева, проглатывающего ежедневно эти дары Болота, – так, между прочим, как лакомство и пустую забаву.

...Чем выше поднимается солнце, чем сильнее и ярче разгорается день, тем бойче и ожесточеннее кипит торговля. В воздухе стоит слабый ароматный запах ягод, смешанный с запахом сена и дегтя; говор толпы переливается живым потоком, около некоторых телег почти не протолкаешься. Цифры, божба и ругань, клятвы и остроты, – все это перемешивается, подхватывается и разносится по площади. Положительно какая-то торопливая, лихорадочная деятельность, которая, трепеща, должна закончиться с полным восходом солнца».

С наступлением утра на рынке появлялись покупательницы из числа рачительных хозяек, гонявшихся за дешевизной. Они отличались тем, что, усиленно изображая, будто прекрасно разбираются в ягодах, отчаянно торговались за каждую копейку. Торговцы, посмеиваясь про себя, уступали в цене, а сами без зазрения совести подсовывали «барыням» товар «с закраской» – решето, где уложенные сверху отборные ягоды прикрывали гнилые и мятые.

Промежуточной категорией между барышниками-оптовиками и хозяйками были представители аптек и кондитерских заведений. Они закупали ягоды большими партиями, но при этом совсем не обращали внимания на качество, интересуясь больше ценой. В их заведениях дарам Болотного рынка предстояло превратиться в варенье или сиропы, а уж как придать своей продукции товарный вид и с выгодой сбыть с рук эти промышленники знали досконально.

– Нам ведь все равно, – откровенно отвечали они, когда мужик нахваливал им достоинства своего товара, – мы не для себя берем, а тоже для торговли.

Когда утро по-настоящему вступало в свои права, торговля ягодами полностью прекращалась, и эстафету принимал овощной рынок. Летом, в сезон, вдобавок к нему на обособленном уголке Болотной площади располагались продавцы грибов. Указывая на них, один из публицистов писал о разрушающем влиянии капитализма на деревню: раньше крестьяне ели грибы сами, а теперь лишь облизываются, но несут на продажу, чтобы заработать лишнюю копейку.

Название «Толкучий рынок» говорит само за себя. Вот как он выглядел в начале XX века: «Традиционная „Толкучка“ у Ильинских ворот перекочевала из своего насиженного места, где она помещалась десятки лет, на новое, за Устьинским мостом. „Толкучка“ в этом месте находится пока, если можно так выразиться, в организационном периоде. Постановка палаток еще далеко не закончена, хотя их построено уже около 50.

С внешней, так сказать декоративной, стороны «Толкучка», пожалуй, выиграла. Торг производится в красивых палатках, построенных по общему типу. Палатки на ночь собираются. В этих палатках можно найти что угодно: сапоги, калоши, чулки, белье, принадлежности домашней утвари, платье и т.д. Вообще, на 2—3 руб. можно одеться с ног до головы, а на 10—15 руб. – приобрести целое домашнее хозяйство. Тут же неизбежные торговки с жареной колбасой, рыбой, ветчиной, яйцами, горячими щами с кашей. Одним словом, целый походный ресторан. За 6—7 коп. можно получить обед из нескольких блюд. Все это находится или на лотках, или в котлах.

Кто продает сапоги, кто пиджаки; бабы – рубашки, чулки. Здесь же толкутся барышники, скупающие у захмелевших мастеровых последнюю одежонку. Пищат гармоники. На земле на грязной скатерти разложены незатейливые антикварные вещицы. В общем, картина та же, но торговля идет вяло, не оживленно. Народу немного.

– Ну, как дела-то на новом месте, лучше? – спросили мы у торговца.

– Куда там! Хоть волком вой... Сюда никто и нейдет. Вот стоим и морозимся...

Торговец захлопал руками и стал прыгать, разогревая остывшие ноги.

Тем не менее эта глухая сама по себе местность с переводом «Толкучки» стала оживать. Цены на квартиры возросли. Появились новые трактиры, чайные лавки. Чувствуется спрос на торговые помещения для всевозможных мелких одежных и т.п. магазинчиков».

Таким образом, у москвичей всегда был выбор: воспользоваться услугами солидной фирмы или отовариться у уличных продавцов. В первом случае они получали товар почти гарантированного качества. Во втором – экономили деньги, но рисковали здоровьем. Например, в 1914 году московская газета предупреждала насчет рыбников из палаток: «Торгуют они исключительно браком; не исключается даже возможность продажи зараженной рыбы. Но благодаря тому, что эта рыба расценивается продавцами на несколько копеек дешевле, – торговля ею пользуется большой популярностью в среде не только неимущего, но даже среднего обывателя Москвы».

А ведь в тот год из-за огромного подвоза цены на рыбу были не так уж высоки: сельдь голландская – 40 коп. за десяток, астраханская – на гривенник дешевле; кетовая икра – от 40 до 75 коп. за фунт; шведская семга, «распространенная среди московского покупателя благодаря своей дешевизне», – 90 коп. за фунт. Кроме того, в фирменном заведении публика могла полюбоваться какой-нибудь диковиной, вроде выловленной на Каспии огромной белуги весом 72 пуда (1 152 кг), которую торговец рыбой В. Ф. Бобков демонстрировал в своем магазине на Балчуге в 1910 году.

Предвоенной весной только черная икра вызывала нарекания высокой ценой. «Слишком дорога, – сетовали москвичи, – совсем как в 1905 году, во время революции».

– Скоро и совсем ее не будет, – пояснил некий почтенный торговец, – и без рыбы насидимся!.. Наша икра за границу без пошлины идет... Германию и Францию икрой завалили... Германия наложила на икру ввозную пошлину, а мы себя разоряем... Икряной промысел вместо рыбного затеяли... В запретное время, когда ловить законом воспрещается, рыба, положим, стоит 80 копеек, а в разрешенное время – рубль... В прошлом году две тысячи пудов одной икры для заграницы в одном районе добыли в запретное время... А вы хотите, чтобы рыба была...

– А чего же чиновники смотрят? – спросил корреспондент, прикидываясь наивным младенцем. Хотя сам прекрасно знал, что в России, где господствует самодержавие, на подобный вопрос он ответа не получит.

Еще хорошо, что за четыре года до этого власти пресекли распространение так называемой икры Гиппиуса. Сей ловкий господин наловчился скупать обесцветившуюся кетовую икру по 30 коп. за фунт, посредством черного красителя превращать ее в «паюсную», а затем с помощью агентов продавать «деликатес» «с большой уступкой» в буфеты и мелким торговцам. Если учесть, что настоящая паюсная икра стоила тогда от 1 руб. 80 коп., становится понятной заинтересованность всех участников этой торговой операции. Те, кому доводилось отведать изделие Гиппиуса, говорили о незабываемых впечатлениях: стоило откусить от бутерброда с «икрой», как клейкая масса намертво облепляла зубы, а рот приобретал стойкую черную окраску.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века"

Книги похожие на "Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Кокорев - Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века", комментарии и мнения людей о произведении.